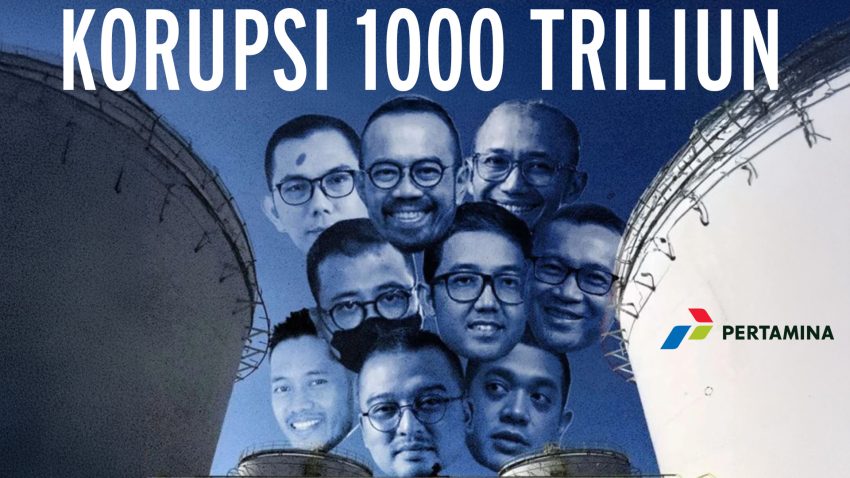

Masyarakat kembali dibuat heboh oleh pemberitaan korupsi, yang sebenarnya sudah menjadi asupan berita sehari-hari bak laporan cuaca. Bagaimana tidak, berita korupsi yang baru ini menjerat perusahaan minyak bumi milik negara, pemimpin pasar domestik dalam penjualan BBM, Pertamina.

Kejagung telah menangkap sejumlah tersangka, termasuk di antaranya Dirut Pertamina Riva Siahaan serta Kerry Adrianto, anak Riza Chalid—kapitalis minyak kelas kakap dan gembong mafia migas. Publik tak merasa heran kalau gembong ini terlibat dalam korupsi mega besar ini.

Dalam konferensi pers, Kejagung menyebut mereka melakukan ”kongkalikong antara pejabat di beberapa subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama”. Pengoplosan BBM ini merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun pada 2023 saja. Oleh karena kasus dimulai dari 2018, jumlah total kerugian dapat mencapai angka lebih dari Rp 1.000 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis!

Namun, Kejagung bukan institusi yang bisa dipercaya untuk memberantas korupsi dan memberitakannya dengan jujur. Dari kasus ini pun ada nama-nama yang tidak juga ikut sebagai tersangka. Misalnya, mengapa Direktur Utama Pertamina pada masa itu, Nicke Widyawati, lepas dalam sangkaan korupsi ratusan triliun ini? Tidak dapat dipercaya bawahan langsungnya bisa melakukan korupsi sebesar itu tanpa ia mengetahui dan membiarkannya terjadi. Riza Chalid pun dibiarkan dan hanya anaknya saja yang ”kena”, padahal Riza Chalid ini sudah dikenal sebagai pemain lama dalam impor minyak dan gas. Ia disebut terlibat dalam kasus Pertamina Energy Trading Limited atau Petral dan kasus ”Papa Minta Saham Freeport”, dua-duanya di tahun 2015.

Kita ingat juga Korupsi BTS yang menyeret nama Dito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga, sebagai penerima uang suap atau gratifikasi. Ia tidak dijadikan tersangka dengan dalih ”tidak pernah melihat uangnya” dan di saat bersamaan menyatakan ”uangnya telah dikembalikan”.

Pengangkatan kasus ini oleh Kejagung membuat orang berspekulasi, apakah sebenarnya kasus ini diangkat hanya untuk ”berganti pemain”, yaitu koruptor lama diganti oleh koruptor baru yang berada dalam lingkaran kekuasaan? Ini bukan spekulasi yang sepenuhnya liar, karena memang demikian permainan korupsi. Walau para koruptor saling melindungi, tetapi bila ada kesempatan mereka akan saling berusaha menjatuhkan. Mereka tidak ubahnya preman-preman pasar yang berebutan wilayah.

Selain itu, dengan nilai korupsi yang begitu fantastis, ada kemungkinan besar pula pemerintahan yang berkuasa menilai korupsi ini terlalu merusak keseluruhan tatanan penguasa yang ada dan berupaya mengeremnya. Ini terutama ketika hari ini anggaran negara ada dalam kondisi tidak baik dan Prabowo jelas berusaha menggalang sebanyak mungkin uang negara (baca uang rakyat) untuk menyelamatkan kapitalisme. Negara adalah komite eksekutif yang mengelola kepentingan bersama kelas kapitalis. KKN dalam batasan tertentu diperbolehkan, selama ini tidak mengancam keseluruhan sistem kapitalisme. Tetapi bila ada tindak-tindak KKN yang mengancam keseluruhan sistem – entah secara politik, misalnya revisi UU Pilkada kemarin untuk meloloskan Kaesang, atau secara ekonomi, misalnya korupsi Pertamina kali ini – maka negara dapat mengintervensi. Tetapi tujuannya bukanlah untuk memberantas, tetapi memoderasi korupsi yang ada dalam batasan yang bisa diterima.

Sesekali, negara akan menghukum sejumlah koruptor untuk menjaga citranya sebagai ”negara hukum”, untuk meredam amarah rakyat yang begitu muak dengan korupsi dan mencegah gejolak sosial. Namun biasanya, setelah kasus ini tidak lagi di mata publik, hukuman para koruptor ini akan diringankan.

Kasus ini semakin dihebohkan oleh pernyataan Ahok dalam wawancaranya bersama Narasi. Mantan Komisaris Utama Pertamina yang ditunjuk langsung oleh Jokowi ini menggembor-gemborkan bagaimana ia berusaha menuntaskan korupsi di Pertamina. Dia bahkan sampai mengaku berulang kali memarahi Riva dan yakin bahwa data yang ia pegang cukup untuk memasukkan mereka semua ke penjara.

Wawancara Ahok ini menuai simpati dan pujian dari banyak orang. Di depan media, ia terlihat sangat jujur dan terang-terangan. Karakternya yang blak-blakan mungkin membuat banyak orang terpana.

Tetapi kita jangan lupa bertanya: mengapa Ahok baru sekarang berkoar-koar mengenai korupsi di Pertamina setelah kejaksaan membongkarnya? Pertama, ini karena namanya diseret dalam kasus korupsi ini, sehingga jelas dia sekarang berusaha membela dirinya. Dia mengancam orang-orang yang menyerangnya kalau dia memiliki informasi yang bisa menyeret banyak orang ke pengadilan. Ini bukan perkara janggal. Dalam permainan politik borjuis, tiap-tiap pejabat selalu memegang kartu tertentu, yakni informasi-informasi kekotoran orang lain yang dapat digunakan untuk negosiasi atau melindungi diri. Kedua, selama menjabat sebagai Komisaris Utama, Ahok menikmati gaji dan privilese yang dianugerahi oleh pemerintahan yang berkuasa, Jokowi, dan oleh karenanya selama itu pula dia bungkam walaupun dia mengetahui korupsi yang berlangsung di sana dan tidak bisa berbuat apa-apa di dalam sistem yang korup ini.

Ahok mengaku ia “tidak tahu” kasus ini sebagai Komisaris Utama Pertamina. ”Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya di sana gitu kan. Jadi kita nggak tahu tuh, ternyata di bawah ada apa kita nggak tahu,” kata Ahok usai pemeriksaan oleh Kejagung. Kalau seorang pegawai mencuri pensil dari kantor, mungkin saja atasannya tidak tahu. Tetapi ketika ini melibatkan uang ratusan triliun, hanya atasan yang buta dan bodoh yang tidak tahu. Kita dihadapkan dengan paradoks: Ahok pintar karena dapat membuat kinerja Pertamina bagus, dan bodoh karena membiarkan ratusan triliuan tiap tahunnya raib dari perusahaannya. Atau, lebih realistisnya, dia tahu tetapi membiarkan karena gaji miliaran rupiah dan privilese yang diterimanya sebagai Komisaris Utama.

Juga, Ahok mengatakan solusinya adalah ”e-katalog”, sistem pengadaan yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP—kebetulan dikepalai oleh rekan satu partai Hendrar Prihadi pada waktu itu. Mana lagi, e-katalog tak menghentikan korupsi dan ada cara ”mengakali” sistemnya untuk mencolong anggaran. Ini bahkan diakui sendiri oleh si bos LKPP. Korupsi bukanlah perkara administratif semata, yang bisa diselesaikan dengan software atau sistem pencatatan yang lebih canggih. Ada basis material-historis di belakang budaya korupsi.

Korupsi dan kapitalisme di Indonesia tak dapat dipisahkan. Ini akibat perkembangan kapitalisme yang tergabung tetapi tidak merata. Borjuasi Indonesia terlambat ke panggung sejarah. Pertama dari akumulasi primitif kongsi dagang VOC, kedua oleh pemerintah kolonial-imperialis Belanda. Kapitalisme ”dipaksakan” ke moda produksi pra-kapitalis yang mendahuluinya. Kaum bangsawan dan ningrat dijadikan birokrat oleh kelas penguasa londo, untuk mengelola perkebunan dan industri-industri lain milik pemerintah kolonial dan kapitalis yang mereka lindungi. Tentunya mereka juga ikut menilap upah dan hasil kerja para pekerja dan jelata. Mereka meraup keuntungan dari eksploitasi besar-besaran subyek kolonial. Kekayaan mereka tumbuh berlipat-ganda. Kebiasaan ini berlanjut bahkan setelah para penjajah disingkirkan oleh Revolusi Indonesia 1945, yang menggantinya dengan penjajah berkulit coklat—kaum borjuasi nasional. Mereka orang-orang yang sama yang dulu jadi mandor para buruh dan petani miskin Indonesia. Inilah dasar material dari korupsi.

Mengetahui akar material-historis dari korupsi di Indonesia, yang bersangkut-paut dengan kapitalisme, maka penyelesaiannya bukan dengan cara-cara dalam kerangka kapitalis. Tidak mungkin kapitalisme Indonesia bisa menyerupai kapitalisme Barat yang berkembang lebih dulu (seolah-olah mereka juga tidak korup). Kapitalisme penuh korupsi di Indonesia juga akibat perluasan kapitalisme oleh mereka.

Korupsi juga dikatakan sebagai penghambat pasar bebas, di mana investor ”tidak percaya” dengan iklim ekonomi Indonesia yang sarat korupsi. Namun analisis ini seratus persen salah. Kapitalisme tidak serta-merta membutuhkan pasar bebas. Yang ia butuhkan adalah peningkatan dan ekspansi kapital. Apabila korupsi dibutuhkan untuk meraihnya, maka apapun bisa dilakukan. Kapitalisme tak berjalan atas dasar moral. Kebutuhan kapitalis untuk meraup profit mengalahkan sentimen moral. Ini terbukti dari dominasi investasi Indonesia oleh kapital asing yang tidak berhenti menyuap pejabat untuk menambah kekayaan di kantong mereka.

Korupsi hanya bisa dihentikan apabila kita mengganti kapitalisme dengan sosialisme. Itu berarti nasionalisasi ekonomi terencana di bawah kontrol demokratik kelas pekerja. Kontrol demokratik pekerja berarti semua pejabat (dari manajer tingkat bawah sampai direktur tingkat atas) dalam BUMN berada langsung di bawah pengawasan pekerja, dipilih oleh pekerja dan dapat direcall kapan saja. Mereka diupah sama seperti buruh terampil lainnya, tanpa privilese dan tunjangan-tunjangan khusus. Lewat dewan-dewan buruh yang demokratik, kaum buruh akan memegang kontrol atas semua keputusan perusahaan. Revolusi sosialis akan mempreteli seluruh bangunan negara yang ada dan menghancurkan birokrasi negara sepenuhnya. Menggantikannya adalah negara buruh, di mana pekerjalah yang langsung terlibat dalam manajemen seluruh aparatus negara, lewat dewan-dewan pekerja. Urusan negara bukan lagi hanya jadi monopoli segelintir pejabat dan birokrat yang tak dipilih. Kelas pekerja tak punya kepentingan sama sekali untuk meraup untung dengan mencuri kekayaan negeri. Ini membutuhkan revolusi yang merobohkan kapitalisme dan menggantikannya dengan sosialisme. Hanya dengan revolusi sosialis maka biang kerok korupsi yang selama ini terlewat dari pemberitaan akan selamanya terkubur. Tidak ada solusi lain.