Artikel oleh Alan Woods ini, aslinya ditulis dua puluh tahun yang lalu, membahas tentang barbarisme dan perkembangan masyarakat manusia. Dalam tulisan postmodern, sejarah dianggap sebagai rangkaian peristiwa atau kecelakaan yang acak, yang pada dasarnya tidak memiliki makna dan tidak dapat dijelaskan. Tetapi pengamatan yang lebih jeli mengungkapkan adanya pola perkembangan yang jelas, yang dapat kita amati semenjak hari-hari awal masyarakat manusia. Pemahaman mengenai hukum-hukum yang mengatur perkembangan ini sangatlah penting bagi siapa saja yang serius ingin mengubah dunia.

Henry Ford kabarnya pernah mengatakan “sejarah adalah omong kosong” (history is bunk), dalam kata lain, tidak memiliki makna sama sekali. Ungkapan yang tidak terlalu elegan ini mengekspresikan sebuah opini yang selama beberapa tahun terakhir telah menjadi semakin populer. Pendiri perusahaan otomotif Ford yang terkemuka ini kemudian mempertajam definisinya tentang sejarah dengan menyebut sejarah sebagai “serentetan peristiwa belaka yang susul menyusul” (just one damn thing after another).

Gagasan yang sama diungkapkan dengan agak lebih elegan (tetapi tidak kurang kelirunya) oleh orang-orang yang tengah keranjingan postmodernisme, yang tampaknya dianggap oleh sebagian orang sebagai filsafat yang valid. Sebenarnya gagasan ini bukanlah sesuatu yang baru. Ini sudah sejak lama dikemukakan oleh sejarawan besar Inggris Edward Gibbon, penulis The Decline and Fall of the Roman Empire. Dalam ungkapannya yang dikenal luas, Edward Gibbon mengatakan sejarah “tidaklah lebih dari daftar panjang kejahatan, kebodohan, dan kemalangan umat manusia.”

Di sini, sejarah dianggap sebagai serangkaian peristiwa atau kecelakaan acak yang pada dasarnya tidak bermakna dan tidak dapat dijelaskan. Sejarah diatur oleh hukum yang tidak dapat kita pahami. Oleh karena itu, akan menjadi sia-sia untuk mencoba memahaminya. Salah satu variasi dari tema ini adalah sebuah gagasan, yang sekarang sangat populer di sejumlah lingkaran akademis, bahwa tidak ada yang namanya tahapan-tahapan perkembangan sosial dan budaya yang lebih tinggi dan lebih rendah. Mereka mengklaim bahwa tidak ada yang namanya “progres”, yang mereka anggap sebagai ide kuno yang tersisa dari abad ke-19, tatkala ide ini dipopulerkan oleh kaum Liberal Victorian, kaum sosialis Fabian dan – Karl Marx.

Penyangkalan terhadap progres dalam sejarah ini merupakan ciri-ciri psikologi kelas borjuasi dalam fase kemunduran kapitalisme. Ini adalah cerminan setia dari fakta bahwa, di bawah kapitalisme, progres memang telah mencapai limitnya dan bahkan dapat mundur. Borjuasi dan para perwakilan intelektualnya, wajar saja, tidak mau menerima fakta ini. Terlebih lagi, mereka secara organik tidak mampu mengenalinya. Lenin pernah mengatakan, seorang yang berada di tepi tebing tidak mampu bernalar. Namun, kaum intelektual borjuis ini agak menyadari situasi sebenarnya, dan mencoba menemukan semacam pembenaran untuk kebuntuan sistem mereka dengan menyangkal kemungkinan progres sama sekali!

Sampai hari ini gagasan ini telah merasuki kesadaran manusia, sampai-sampai diterapkan ke ranah evolusi non-manusia. Bahkan pemikir brilian seperti Stephen Jay Gould, yang teori dialektikanya tentang keseimbangan bersela mengubah persepsi evolusi, berpendapat bahwa adalah keliru untuk berbicara tentang progres evolusi dari tingkatan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, sehingga mikroba seharusnya ditempatkan pada tingkat yang sama dengan manusia. Dalam artian tertentu, memang benar bahwa semua makhluk hidup saling berhubungan (genom manusia telah membuktikan ini secara meyakinkan). Manusia bukanlah ciptaan khusus oleh Yang Mahakuasa, tetapi produk evolusi. Juga tidak benar untuk melihat evolusi sebagai semacam sebuah rencana besar, yang tujuannya adalah untuk menciptakan makhluk seperti kita. Namun, dalam menolak ide yang keliru, kita tidak perlu beranjak ke ekstrem yang lain, yang membawa kita ke kekeliruan yang baru.

Ini bukan masalah menerima semacam rencana yang telah ditakdirkan sebelumnya oleh intervensi Ilahi atau teleologi, tetapi jelas bahwa hukum evolusi yang inheren di alam menentukan perkembangan dari bentuk kehidupan yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk kehidupan paling awal sudah mengandung di dalamnya embrio dari semua perkembangan masa depan. Kita dapat menjelaskan perkembangan mata, kaki, dan organ-organ lainnya tanpa harus mengandalkan rencana yang telah ditakdirkan. Pada tahapan tertentu kita saksikan perkembangan sistem saraf pusat dan otak. Akhirnya, dengan homo sapiens, kita sampai pada kesadaran manusia. Materi menjadi sadar akan dirinya sendiri. Tidak ada revolusi yang lebih penting sejak berkembangnya materi organik (kehidupan) dari materi anorganik.

Untuk menyenangkan hati para kritikus kami, kami mungkin harus menambahkan frasa “dari sudut pandang kami.” Tidak diragukan lagi, bila mikroba dapat memiliki sudut pandang, mereka mungkin akan mengajukan keberatan yang serius. Tapi kita adalah manusia dan harus selalu melihat hal-ihwal melalui mata manusia. Dan kami menegaskan bahwa evolusi sesungguhnya mewakili perkembangan dari bentuk kehidupan yang sederhana ke bentuk kehidupan yang lebih kompleks dan serbaguna – dengan kata lain, kemajuan dari bentuk kehidupan yang lebih rendah ke bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Menolak formulasi semacam ini tampaknya agak sia-sia, tidak ilmiah, dan skolastik belaka. Dengan mengatakan ini, tentu saja, kami tidak bermaksud menyinggung perasaan mikroba, yang bagaimanapun juga telah eksis lebih lama dari kita, dan jika sistem kapitalis tidak digulingkan, mungkin akan tertawa terakhir.

Budaya dan Imperialisme

Jika, agar tidak menyinggung mikroba dan spesies lain, seseorang tidak diizinkan untuk merujuk pada bentuk kehidupan yang lebih tinggi dan lebih rendah, maka, menurut mode pemikiran terbaru ini, seseorang lebih tidak diperbolehkan untuk menyatakan bahwa orang barbar mewakili bentuk perkembangan sosial dan budaya yang lebih rendah daripada perbudakan – apalagi kapitalisme. Mengatakan bahwa orang barbar memiliki budaya mereka sendiri bukanlah sebuah pernyataan yang punya banyak arti. Sejak manusia pertama kali memproduksi alat-alat batu, memang benar bahwa setiap zaman memiliki budayanya masing-masing. Memang benar bahwa budaya-budaya ini sampai hari ini belum cukup dihargai. Kaum borjuasi selalu memiliki kecenderungan untuk membesar-besarkan pencapaian budaya tertentu dan merendahkan yang lainnya. Di balik ini kita dapat temui kepentingan dari mereka yang ingin memperbudak, mendominasi dan mengeksploitasi bangsa lain, dan untuk menutupi penindasan dan eksploitasi ini di bawah mantel superioritas budaya yang munafik.

Di bawah panji ini, orang-orang Kristen dari Spanyol utara (omong-omong, mereka keturunan asli orang barbar Goth) menghancurkan sistem irigasi dan kebudayaan Islam Al-Andaluz yang indah, dan kemudian menghancurkan kebudayaan Aztec dan Inca yang kaya dan tumbuh berkembang. Di bawah panji yang sama, penjajah Inggris, Prancis, dan Belanda secara sistematis memperbudak orang-orang Afrika, Asia, dan Pasifik. Tidak puas dengan mereduksi orang-orang ini ke dalam perbudakan yang paling buruk, tidak hanya tanah mereka saja yang dirampas tetapi juga jiwa mereka. Para misionaris Kristen menyelesaikan pekerjaan yang dimulai oleh tentara dan mandor budak, dengan merampas identitas budaya mereka.

Semua ini sepenuhnya benar, dan kita harus memperlakukan setiap budaya dengan penuh hormat dan kasih sayang yang sepatutnya. Setiap epos, setiap suku dan bangsa, telah menambahkan sesuatu ke dalam gudang harta karun besar kebudayaan manusia yang merupakan warisan kolektif kita. Tetapi apakah ini berarti bahwa setiap budaya itu sama baiknya? Apakah ini berarti bahwa seseorang tidak dapat menyatakan bahwa ada kemajuan artistik yang memisahkan kapak dari jaman batu (beberapa di antaranya menunjukkan tingkat estetika yang luar biasa) dengan patung Daud karya Michelangelo? Singkatnya, apakah tidak mungkin berbicara tentang progres dalam sejarah manusia?

Dalam logika, ada metode terkenal yang mereduksi sebuah argumen menjadi absurditas dengan membawanya sampai ke ekstrem. Kita melihat hal yang serupa dengan ini di dalam tren-tren modern tertentu dalam ilmu antropologi, sejarah dan sosiologi. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di bawah kapitalisme, semakin sains berupaya menyelidiki masyarakat maka sains tersebut menjadi semakin tidak ilmiah. Apa yang disebut ilmu sosial sebenarnya bukanlah ilmu sama sekali, tetapi upaya terselubung untuk membenarkan kapitalisme, atau setidaknya untuk mendiskreditkan Marxisme (yang bermuara pada hal yang sama). Ini terutama benar di masa lalu, ketika orang-orang yang disebut antropolog melakukan segalanya untuk membenarkan perbudakan terhadap apa yang mereka anggap ras-ras terbelakang dengan merendahkan budaya mereka. Tetapi situasi hari ini tidaklah jauh lebih baik ketika mazhab-mazhab tertentu mencoba membengkokkan tongkat ke arah lain.

Memang benar bahwa kaum imperialis dengan sengaja meremehkan atau bahkan menyangkal kebudayaan “orang-orang terbelakang” di Afrika, Asia dan sebagainya. Penyair pro-imperialis Inggris Kipling (penulis buku The Jungle Book) menyebut mereka “ras yang lebih rendah dan liar”. Imperialisme budaya ini jelas merupakan upaya untuk membenarkan perbudakan kolonial terhadap jutaan rakyat. Juga benar bahwa semua tindakan paling biadab dan tidak manusiawi di masa lalu tampak kecil dan tidak signifikan bila dibandingkan dengan horor yang dipaksakan pada umat manusia oleh sistem kapitalis yang katanya beradab itu dan rekannya, imperialisme.

Merupakan paradoks yang mengerikan bahwa semakin manusia mengembangkan kapasitas produktifnya, semakin spektakuler kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin besar penderitaan, kelaparan, penindasan dan kesengsaraan yang diderita oleh mayoritas penduduk dunia. Fakta ini telah diakui bahkan oleh para pendukung sistem hari ini. Tetapi mereka tidak melakukan apa pun untuk memperbaikinya. Mereka juga tidak bisa, karena mereka menolak untuk mengakui bahwa penyebab kebuntuan masyarakat hari ini adalah justru sistem yang mereka pertahankan itu. Tetapi bukan hanya kaum borjuasi saja yang menolak untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang diperlukan itu. Banyak orang yang menganggap diri mereka sayap kiri dan radikal juga menolak menarik kesimpulan yang diperlukan. Semisal, ada orang-orang yang bermaksud baik yang berpendapat bahwa sumber dari semua masalah kita adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan, teknik dan industri, dan meyakini bahwa akan menjadi hal yang baik jika kita kembali ke masa pra-kapitalis!

Orang-orang era Victoria (abad ke-19) memandang sejarah secara sepihak, yang mereka lihat sebagai semacam pawai kemenangan, sebuah pawai yang melangkah secara tak terbendung menuju kemajuan dan pencerahan – yang dipimpin, tentu saja, oleh kapitalisme Inggris. Gagasan ini juga berfungsi sebagai pembenaran yang nyaman bagi imperialisme dan kolonialisme. Bangsa Inggris yang ‘beradab’ pergi ke India dan Afrika, dipersenjatai dengan Alkitab (dan juga sejumlah kapal perang, meriam, dan senapan mesin) untuk memperkenalkan penduduk asli yang bodoh itu kepada kegembiraan budaya barat. Mereka yang menunjukkan perasaan kurang antusias terhadap budaya Inggris yang beradab itu (dan juga Belgia, Belanda, Prancis dan Jerman) dengan cepat ‘dididik’ oleh peluru dan bayonet.

Hari ini, kaum borjuasi berada dalam kerangka berpikir yang sangat berbeda. Dihadapkan dengan krisis global kapitalisme, mereka terjerumus ke dalam mood ketidakpastian, pesimisme, dan ketakutan akan masa depan. Lagu-lagu lama tentang keniscayaan progres umat manusia tampaknya agak tidak selaras dengan realitas hari ini yang pahit. Kata ‘progres’ mengundang cibiran sinis. Dan ini bukan kebetulan. Orang-orang mulai memahami fakta bahwa dalam dekade pertama abad ke-21, progres benar-benar berhenti total. Tapi ini hanya mencerminkan kebuntuan kapitalisme, yang telah lama menghabiskan potensinya dan menjadi hambatan besar di jalan kemajuan manusia. Hanya dalam pengertian ini maka kita dapat mengatakan bahwa mustahil untuk berbicara mengenai progres.

Bukan untuk pertama kalinya kita menyaksikan kecenderungan seperti itu. Selama periode panjang kemunduran yang mendahului jatuhnya Kekaisaran Romawi, bagi banyak orang tampaknya dunia sudah akan kiamat. Gagasan hari kiamat ini terutama sangat kental dalam agama Kristen, yang menjadi konten dari seluruh Kitab Wahyu. Orang-orang benar-benar yakin bahwa dunia akan segera berakhir. Sebenarnya, yang akan segera berakhir hanyalah sistem sosio-ekonomi tertentu, yaitu sistem perbudakan yang telah mencapai batasnya dan sudah tidak mampu lagi mengembangkan tenaga produksi seperti sebelumnya.

Fenomena serupa dapat diamati selama periode akhir Abad Pertengahan, di mana gagasan hari kiamat yang serupa digandrungi. Banyak orang yang bergabung dengan sekte-sekte flagela yang melakukan perjalanan melalui Eropa, mencambuk dan menyiksa diri mereka sendiri untuk menebus dosa-dosa umat manusia dalam persiapan untuk Hari Penghakiman. Di sini sekali lagi, yang akan segera berakhir bukanlah dunia, melainkan sistem feodal yang sudah uzur dan akhirnya digulingkan oleh kelas borjuasi yang sedang bangkit.

Namun, fakta bahwa sebuah bentuk sosio-ekonomi tertentu telah melampaui kegunaan historisnya dan menjadi hambatan reaksioner bagi kemajuan umat manusia tidak berarti bahwa progres adalah konsep yang tidak berarti. Ini tidak berarti bahwa tidak ada progres di masa lalu (termasuk di bawah kapitalisme), atau bahwa tidak mungkin ada progres di masa depan – setelah kapitalisme dihapuskan. Jadi, sebuah gagasan yang sekilas tampak sangat masuk akal ternyata merupakan usaha terselubung untuk membela kapitalisme dari sosialisme. Membuat konsesi terkecil sekalipun terhadap ide semacam itu berarti mencampakkan posisi revolusioner yang konsisten dan tersungkur ke posisi reaksioner.

Materialisme Historis

Masyarakat terus berubah. Sejarah mencoba untuk membuat katalog perubahan-perubahan ini dan mencoba menjelaskannya. Tapi apa hukum yang mengatur perubahan sejarah? Apakah hukum seperti itu ada? Jika tidak, maka sejarah manusia akan sepenuhnya tidak dapat dipahami, seperti yang diyakini oleh Gibbon dan Henry Ford. Namun, kaum Marxis tidak mendekati sejarah dengan cara ini. Sebagaimana evolusi alam memiliki hukum-hukum inheren yang dapat dijelaskan, dan yang telah dijelaskan pertama-tama oleh Darwin dan belakangan ini oleh kemajuan pesat dalam ilmu genetika, demikian pula evolusi masyarakat manusia memiliki hukum-hukum inherennya sendiri yang telah dijelaskan oleh Marx dan Engels.

Mereka yang menyangkal keberadaan hukum yang mengatur perkembangan sosial manusia selalu mendekati sejarah dari sudut pandang subjektif dan moralistik. Seperti Gibbon (tetapi tanpa bakatnya yang luar biasa) mereka menggelengkan kepala mereka ketika menyaksikan serentetan kekerasan yang tidak masuk akal, “ketidakmanusiawian manusia terhadap manusia lainnya”, dst., dst. Alih-alih pandangan ilmiah tentang sejarah, kita dapati pandangan seorang rohaniwan. Namun, yang dibutuhkan bukanlah khotbah moral melainkan wawasan rasional. Kita perlu melampaui fakta-fakta yang terisolasi, dan membedakan kecenderungan-kecenderungan yang luas, transisi dari satu sistem sosial ke sistem sosial lainnya, dan memahami kekuatan pendorong fundamental yang menentukan transisi ini.

Dengan menerapkan metode materialisme dialektis pada sejarah, jelas bahwa sejarah manusia memiliki hukumnya sendiri. Dan oleh karenanya, kita dapat memahaminya sebagai sebuah proses. Kebangkitan dan keruntuhan dari berbagai formasi sosio-ekonomi dapat dijelaskan secara ilmiah dalam hal kemampuan atau ketidakmampuan mereka untuk mengembangkan alat-alat produksi, untuk mendorong maju cakrawala budaya manusia, dan meningkatkan dominasi manusia atas alam.

Marxisme menekankan bahwa perkembangan masyarakat manusia selama jutaan tahun merupakan progres, tetapi progres ini tidak pernah berlangsung dalam satu garis lurus, tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang jaman Victoria (yang memiliki cara pandang yang vulgar dan tidak dialektis tentang evolusi). Premis dasar materialisme historis adalah bahwa sumber utama perkembangan umat manusia adalah perkembangan tenaga produksi. Ini adalah kesimpulan yang paling penting karena hanya ini yang memungkinkan kita untuk memahami sejarah secara ilmiah.

Sebelum Marx dan Engels, sejarah dipandang oleh kebanyakan orang sebagai serangkaian peristiwa yang tidak saling berhubungan atau, untuk menggunakan istilah filosofis, serangkaian ‘aksiden’. Tidak ada penjelasan umum tentang sejarah. Tidak ada hukum internal yang mengatur sejarah. Begitu seseorang menerima sudut pandang ini, satu-satunya kekuatan penggerak peristiwa-peristiwa sejarah adalah peran individu – ‘orang-orang hebat’. Dengan kata lain, kita jatuh pada pandangan idealis dan subjektivis tentang proses sejarah. Ini adalah sudut pandang kaum sosialis utopis, yang, terlepas dari wawasan luas dan kritik tajam mereka terhadap tatanan sosial yang ada, gagal memahami hukum dasar perkembangan sejarah. Bagi mereka, sosialisme hanyalah sebuah ‘gagasan yang baik’, yang oleh karenanya bisa saja ditemukan oleh seseorang seribu tahun yang lalu, atau besok pagi. Seandainya gagasan sosialisme ditemukan seribu tahun yang lalu, umat manusia akan terhindar dari banyak masalah!

Adalah Marx dan Engels yang pertama kali menjelaskan bahwa, pada dasarnya, semua perkembangan manusia bergantung pada perkembangan tenaga-tenaga produksi, dan dengan demikian menempatkan studi sejarah di atas fondasi ilmiah. Karena syarat pertama bagi sains adalah kemampuan untuk melampaui hal-hal yang partikular dan tiba pada hukum-hukum umum. Misalnya, orang-orang Kristen awal adalah komunis (walaupun komunisme mereka bersifat utopis, yang berdasarkan konsumsi, bukan produksi). Eksperimen awal mereka dalam komunisme tidak menghasilkan apa-apa, dan tidak dapat mengarah ke mana-mana, karena perkembangan tenaga produksi pada waktu itu tidak memungkinkan perkembangan komunisme yang sebenarnya.

Belakangan ini, telah menjadi mode juga di beberapa lingkaran intelektual ‘kiri’ untuk mengingkari adanya progres dalam sejarah. Secara parsial, kecenderungan ini mewakili reaksi yang sehat terhadap imperialisme budaya dan ‘eurosentrisme’ yang saya sebutkan sebelumnya. Menurut para intelektual ini, sebuah budaya adalah sama validnya dengan budaya lainnya. Dengan cara demikian, kaum intelektual progresif Eropa merasa bahwa entah bagaimana dia telah memberi “kompensasi” terhadap pemerkosaan dan penjarahan sistematis yang dilakukan terhadap negeri-negeri bekas jajahan oleh pendahulu kita – penjarahan yang, tentu saja, terus berlanjut hingga hari ini, meskipun dengan kedok lain.

Niat orang-orang ini mungkin terpuji, tetapi premis mereka sepenuhnya salah. Pertama, adalah pelipur lara yang agak dingin bagi jutaan rakyat tertindas dan tereksploitasi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk mengetahui bahwa budaya kuno mereka kini telah ditemukan kembali oleh kaum intelektual Eropa dan dijunjung tinggi oleh mereka. Yang diperlukan bukanlah langkah-langkah simbolis dan radikalisme terminologis, melainkan perjuangan sejati melawan imperialisme dan kapitalisme dalam skala dunia. Akan tetapi, agar perjuangan ini dapat berhasil, ia harus diletakkan di atas dasar yang kokoh. Prasyarat keberhasilan ini adalah perjuangan yang ulet untuk menegakkan teori Marxis. Tentu saja kita perlu membongkar kebohongan imperialis dan melawan segala bentuk prasangka rasis dan imperialis. Tetapi dalam memerangi ide yang salah, kita harus berhati-hati agar tidak bertindak terlalu jauh, karena sebuah ide yang benar ketika didorong ke titik ekstrem akan berubah menjadi kebalikannya.

Sejarah manusia bukanlah sebuah garis kemajuan yang tidak terputus. Selain garis kemajuan, ada juga garis kemunduran. Ada masa-masa dalam sejarah ketika, untuk alasan-alasan yang berbeda, masyarakat terlempar ke belakang, progres terinterupsi, dan peradaban dan budaya mengalami kemunduran. Demikianlah Eropa setelah ambruknya Kekaisaran Romawi, selama masa yang dikenal setidaknya dalam bahasa Inggris sebagai Abad Kegelapan. Baru-baru ini, ada kecenderungan dari beberapa akademisi untuk menulis ulang sejarah, dengan tujuan menampilkan orang-orang suku barbar [pada masa Abad Kegelapan] dengan lebih baik. Ini bukan kajian yang ‘lebih ilmiah’ atau ‘lebih objektif’, tetapi kekanak-kanakan belaka.

Suku Barbar dan Abad Kegelapan

Baru-baru ini, siaran TV Inggris Channel Four memulai sebuah serial yang terdiri dari tiga bagian, berjudul Barbarians, yang disajikan oleh Richard Rudgley, seorang antropolog dan penulis buku Lost Civilizations of the Stone Age. Setelah menyaksikan bagian kedua dari serial ini, yang mengupas suku Angles dan Saxon, yakni suku-suku Jermanik yang menyerang Kepulauan Inggris, saya dapat memahami dengan cukup baik tesis utama Rudgley. Dia berargumen bahwa suku-suku Jermanik ini berasal dari masyarakat yang lebih beradab daripada yang mereka taklukkan di Inggris. ”Ketergantungan Kekaisaran Romawi pada perbudakan digantikan oleh masyarakat yang lebih adil di mana keterampilan dan kerajinan didorong dan dihargai,” kata Rudgley.

Baru-baru ini, siaran TV Inggris Channel Four memulai sebuah serial yang terdiri dari tiga bagian, berjudul Barbarians, yang disajikan oleh Richard Rudgley, seorang antropolog dan penulis buku Lost Civilizations of the Stone Age. Setelah menyaksikan bagian kedua dari serial ini, yang mengupas suku Angles dan Saxon, yakni suku-suku Jermanik yang menyerang Kepulauan Inggris, saya dapat memahami dengan cukup baik tesis utama Rudgley. Dia berargumen bahwa suku-suku Jermanik ini berasal dari masyarakat yang lebih beradab daripada yang mereka taklukkan di Inggris. ”Ketergantungan Kekaisaran Romawi pada perbudakan digantikan oleh masyarakat yang lebih adil di mana keterampilan dan kerajinan didorong dan dihargai,” kata Rudgley.

Orang umumnya percaya bahwa Inggris mewarisi masyarakat beradab dari Kekaisaran Romawi, yang kemudian diporakporandakan oleh suku-suku barbar yang menyerbu selama Abad Kegelapan. Tidak demikian, kata Rudgley: “Dalam perjalanan saya untuk memahami Abad Kegelapan, saya menemukan bahwa banyak hal yang saya hargai memiliki akarnya bukan dari peradaban Romawi, tetapi dari dunia yang dibangun oleh orang-orang barbar di atas reruntuhan Kekaisaran Romawi.”

Rudgley telah membuat penemuan yang mencengangkan: suku Saxon tahu bagaimana membangun perahu – dan bahkan perahu yang cepat. Dia berpendapat bahwa orang barbar membawa talenta dan keterampilan yang sangat luas ke Inggris. Dia mengatakan: “Keterampilan mereka sangat luas. Anda hanya perlu melihat beberapa karya logam, kayu, dan perhiasan dari periode tersebut.” Tetapi orang Romawi tidak hanya tahu bagaimana membangun perahu, tetapi juga jalan raya, saluran air, kota, dan banyak lagi. Rudgley mengabaikan detail kecil ini, bahwa pencapaian-pencapaian ini dihancurkan atau dibengkalaikan oleh orang-orang barbar, dan bahwa ini menyebabkan disrupsi perdagangan yang katastropik dan penurunan tajam dalam perkembangan tenaga produksi dan kebudayaan, yang terlempar ke belakang selama seribu tahun.

Dia mengutip seorang ahli pembuat pedang Hector Cole, yang mengatakan: “Para ahli pedang Saxon adalah spesialis. Mereka membuat pedang terstruktur 600 tahun sebelum Jepang.” Tidak ada yang meragukan ini. Semua suku barbar pada periode ini adalah ahli dalam berperang dan membuktikannya dengan menembus pertahanan Romawi seperti pisau panas menembus mentega. Bangsa Romawi bahkan mulai meniru beberapa keterampilan militer suku-suku barbar, dan mengadopsi busur pendek yang disempurnakan oleh orang Hun. Tetapi semua ini tidak membuktikan bahwa orang barbar berada pada tingkat perkembangan yang sebanding dengan orang Romawi, apalagi yang lebih unggul.

Rudgley menjelaskan bahwa penyeberangan laut di mana suku Angles dan Saxons memasuki Inggris bukanlah invasi massal yang dipimpin oleh pasukan militer, tetapi sekelompok kecil migran damai yang tengah mencari pemukiman baru. Di sini dia mencampuradukkan dua hal. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang barbar sedang mencari wilayah untuk menetap. Sebab musabab migrasi massal selama abad kelima mungkin beragam. Ada satu penjelasan yang mengatakan bahwa perubahan iklim menyebabkan kenaikan permukaan laut di daerah-daerah pesisir yang sekarang dikenal sebagai Belanda dan Jerman utara, yang membuat daerah ini tidak dapat dihuni. Penjelasan lebih tradisional adalah bahwa mereka berada di bawah tekanan dari suku-suku lain yang bermigrasi dari Timur. Kemungkinan besar, penyebabnya adalah kombinasi dari faktor-faktor ini dan lainnya. Secara umum, penyebab migrasi massal tersebut dapat dikategorikan sebagai aksiden sejarah. Yang penting adalah akibat dari migrasi massal ini dalam sejarah. Dan inilah yang sedang diperdebatkan.

Kontak awal antara bangsa Romawi dan suku-suku barbar tidak langsung mengambil bentuk kekerasan. Ada perdagangan yang cukup besar di sepanjang perbatasan timur selama berabad-abad, yang menyebabkan Romanisasi progresif suku-suku yang tinggal di dekat Kekaisaran. Banyak orang barbar yang menjadi tentara bayaran dan bertugas di legiun Romawi. Alaric, pemimpin Gotik yang pertama memasuki Roma, bukan hanya mantan prajurit Roma tetapi juga seorang Kristen (walaupun dari jenis Arian). Juga hampir pasti bahwa orang-orang Saxon pertama yang memasuki Inggris adalah pedagang, tentara bayaran, dan pemukim yang damai. Ini ditunjukkan oleh tradisi bahwa mereka diundang ke Inggris oleh ‘raja’ Inggris Vortigern yang diromanisasi, setelah kepergian legiun Romawi.

Tetapi pada titik ini, analisis Rudgley mulai runtuh. Dia sama sekali tidak memahami karakter perdagangan antara negara-negara beradab dan barbar, yang selalu disertai dengan pembajakan, mata-mata dan perang. Para pedagang barbar akan memperhatikan dengan cermat kekuatan dan kelemahan bangsa-bangsa yang berhubungan dengan mereka. Jika ada tanda-tanda kelemahan, maka hubungan niaga yang ‘damai’ itu akan disusul oleh gerombolan bersenjata untuk mencari rampasan dan wilayah jajahan. Cukuplah membaca Kitab Perjanjian Lama untuk melihat bahwa demikianlah hubungan antara suku-suku Israel pastoral-nomaden dan orang-orang Kanaan kuno, yang, sebagai masyarakat perkotaan yang beradab, berada pada tingkat perkembangan yang lebih tinggi.

Pernyataan bahwa orang Romawi berdiri pada tingkat budaya yang lebih tinggi daripada orang barbar dapat dengan mudah ditunjukkan oleh fakta berikut. Meskipun orang-orang barbar berhasil menaklukkan bangsa Romawi, mereka sendiri dengan cukup cepat diserap, dan bahkan kehilangan bahasa mereka sendiri dan akhirnya berbicara dengan dialek Latin. Jadi, suku Frank, yang menjadi nama negara Prancis modern, adalah suku Jermanik dengan bahasa yang memiliki akar yang sama dengan bahasa Jerman modern. [Setelah menduduki Prancis, bahasa suku Frank menghilang dan mereka menggunakan bahasa Prancis, yang berasal dari bahasa Latin vulgar Kekaisaran Romawi – Editor]. Hal yang sama terjadi pada suku-suku Jermanik yang menyerbu Spanyol dan Italia.

Satu-satunya pengecualian yang mencolok adalah suku Angles dan Saxons yang menginvasi Inggris. Mereka tidak diserap oleh bangsa Celtic Romano-Briton yang lebih maju. Bahasa Inggris pada dasarnya adalah bahasa Jermanik (yang lalu membaur dengan bahasa Prancis Norman sejak abad ke-11). Kosakata Celtic dalam bahasa Inggris tidaklah signifikan, sedangkan kosakata Arab dalam bahasa Spanyol sangat banyak jumlahnya. Ini karena orang-orang Arab di Spanyol memiliki tingkat budaya yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang Kristen berbahasa Spanyol yang menaklukkan mereka. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa orang-orang barbar Anglo-Saxon (yang Tn. Rudgley anggap sebagai orang-orang yang sangat baik dan damai) pasti telah menerapkan kebijakan genosida terhadap orang-orang Celtic yang tanahnya mereka rebut dalam perang penjajahan yang berdarah-darah.

Sentimentalitas atau Sains?

Oleh karena itu kita dapat menetapkan sebuah hukum yang jelas: bangsa penakluk yang budayanya berada pada tingkat yang lebih rendah daripada bangsa yang ditaklukkan pada akhirnya akan diserap oleh budaya bangsa yang ditaklukkan, dan bukan sebaliknya. Mungkin akan ada yang keberatan, dengan argumen bahwa ini karena jumlah penjajah yang relatif sedikit. Tetapi argumen ini roboh setelah diperiksa lebih lanjut. Pertama-tama, seperti yang dikatakan Rudgley sendiri, migrasi-migrasi massal ini melibatkan orang dengan jumlah yang amat besar – bahkan seluruh bangsa. Kedua, ada banyak contoh sejarah lainnya yang membuktikan sebaliknya.

Bangsa Mongolia, yang menaklukkan India dan mendirikan dinasti Mogul yang bertahan hingga Inggris menaklukkan India, sepenuhnya terserap ke dalam cara hidup India yang lebih maju. Demikian juga di China [Bangsa Mongolia menaklukkan Dinasti Song dan mendirikan Dinasti Yuan – Editor]. Namun, ketika Inggris menaklukkan India, mereka tidak diserap oleh budaya orang pribumi tetapi sebaliknya, seperti yang dijelaskan Marx, benar-benar menghancurkan masyarakat India lama yang telah bertahan selama ribuan tahun. Bagaimana ini mungkin? Hanya karena Inggris, di mana sistem kapitalis berkembang pesat, berada pada tingkat perkembangan yang lebih tinggi daripada India .

Tentu saja, sebelum kedatangan Inggris, orang India memiliki tingkat perkembangan budaya yang sangat tinggi. Meskipun kaum penjajah Eropa memandang rendah orang India sebagai semi-barbar, ini sangat jauh dari kebenaran. Berdasarkan moda produksi Asiatik yang sangat kuno, kebudayaan India mencapai tingkatan yang luar biasa. Pencapaian mereka di bidang seni, patung, arsitektur, musik, dan puisi begitu cemerlang sehingga mereka bahkan membuat kagum para perwakilan Kerajaan Inggris yang lebih berbudaya.

Kita juga bisa mengutuk Inggris yang katanya beradab itu, yang dengan sangat brutal meremukkan India lewat kombinasi tipu daya, dusta, pembunuhan, dan pembantaian. Itu semua benar, tetapi sepenuhnya meleset dari pangkal permasalahan yang ada. Pertanyaan yang sesungguhnya harus diajukan adalah: mengapa Inggris tidak terserap oleh kebudayaan India seperti halnya bangsa Mongolia? Lagi pula, dalam hal ini, jumlah orang Inggris yang menetap di India sangatlah kecil jika dibandingkan dengan ratusan jutaan massa sub-kontinen yang luas ini. Namun setelah dua ratus tahun, orang Indialah yang belajar bahasa Inggris, dan bukan sebaliknya.

Hari ini, setengah abad setelah kepergian Inggris, bahasa Inggris masih menjadi bahasa resmi India dan tetap menjadi lingua franca semua orang India dan Pakistan yang berpendidikan. Bagaimana menjelaskan ini? Hanya dengan fakta bahwa kapitalisme mewakili tingkat perkembangan yang lebih tinggi daripada feodalisme atau moda produksi Asiatik. Itu adalah fakta yang menentukan. Mengeluh mengenai “imperialisme budaya” dan mengutuknya mungkin saja memiliki nilai agitasi tertentu. Jelas kalau kaum imperialis pada umumnya benar–benar biadab. Tetapi dari sudut pandang ilmiah, pengutukan semacam ini tidak memajukan pengetahuan kita sama sekali.

Mengkaji sejarah manusia dari sudut pandang sentimental adalah sesuatu yang tidak berguna. Sejarah tidak mengenal moralitas dan beroperasi menurut hukum yang sepenuhnya berbeda. Tugas setiap orang yang ingin memahami sejarah adalah, pertama-tama, mengesampingkan semua elemen moralistik, karena tidak ada moralitas supra-historis – tidak ada “moralitas secara umum” – tetapi hanya moralitas tertentu yang berkenaan dengan periode sejarah tertentu, dan formasi sosio-ekonomi tertentu, dan tidak memiliki relevansi di luar mereka.

Oleh karena itu, dari sudut pandang ilmiah, tidak masuk akal untuk membandingkan standar moral perilaku, katakanlah, orang Romawi dengan orang barbar, Inggris dengan India, Mongolia dengan China. Praktik-praktik biadab dan tidak manusiawi telah ada di setiap periode sejarah, jadi jika kita menggunakan ini sebagai tolok ukur untuk menilai ras manusia, mau tidak mau kita akan menarik kesimpulan yang paling pesimistis. Dan banyak orang yang telah menarik kesimpulan pesimistis seperti itu. Banyak orang yang meyakini bahwa semakin tinggi tingkat perkembangan umat manusia, maka semakin besar kapasitas manusia untuk menimbulkan penderitaan yang mengerikan pada sejumlah besar orang. Situasi dunia pada dekade pertama abad ke-21 tampaknya menegaskan penilaian suram tentang sejarah manusia ini.

Beberapa orang telah menarik kesimpulan bahwa mungkin masalahnya adalah terlalu banyak pembangunan, terlalu banyak kemajuan, terlalu banyak peradaban. Bukankah kita akan lebih bahagia hidup di masyarakat pertanian yang sederhana – yang dikelola, tentu saja, dengan ramah lingkungan – mengolah ladang kita sendiri (tanpa traktor), menjahit pakaian sendiri, memanggang roti sendiri, dan sebagainya? Dalam kata lain, Bukankah akan lebih baik jika kita kembali ke barbarisme?

Mengingat keadaan masyarakat dan dunia yang mengerikan di bawah kapitalisme, kita dapat dengan mudah memaklumi bagaimana ada orang-orang yang ingin melarikan diri dari kenyataan yang tidak menyenangkan ini dan memutar balik waktu ke zaman keemasan. Masalahnya, zaman keemasan seperti itu tidak pernah ada. Orang-orang ini (biasanya dari kelas menengah) yang menyumbar tentang indahnya kehidupan di komunitas-komunitas pertanian di masa lalu tidak tahu sama sekali betapa sulitnya kehidupan di masa itu. Mari kita kutip dari manuskrip seorang biarawan abad pertengahan yang, tidak seperti para pengikut fanatik New Age hari ini, mengetahui dengan sangat baik seperti apa kehidupan di bawah feodalisme sebenarnya. Berikut adalah kutipan dari seorang penulis abad pertengahan, seorang biarawan bernama Aelfric, yang menulis sebuah buku untuk mengajarkan percakapan Latin di Winchester:

“Guru: Wahai pembajak, apa pekerjaanmu, bagaimana kamu melakukan pekerjaanmu?”

“Murid: Tuan, saya bekerja sangat keras. Saya berangkat saat fajar menyingsing untuk menggiring kerbau ke ladang, dan memasangkan mereka ke bajak. Betapapun kerasnya musim dingin, saya tidak berani menetap di rumah karena takut pada tuanku; dan setelah memasangkan bajak ke kerbau, dan serta memasang mata bajak dan coulter, setiap hari saya harus membajak satu hektar atau lebih.

“G: Apakah ada orang lain yang membantumu?”

“M: Saya punya seorang anak laki-laki yang menggiring lembu dengan tongkat, dan dia sekarang serak karena kedinginan dan berteriak.”

“G: Apa pekerjaan lain yang harus kamu lakukan dalam satu hari?”

“M: Lebih banyak lagi. Saya harus mengisi tempat pakan kerbau dengan jerami, dan memberi mereka air, dan membawa kotorannya keluar.”

“G: Dan apakah itu kerja keras?”

“M: Ya, itu kerja keras, karena saya tidak bebas.”

Dengan beberapa minggu membanting tulang seperti itu yang meremukkan jiwa dan raga, ini pasti akan mengobati ilusi yang diderita oleh kaum romantik yang paling fanatik sekalipun. Sayang sekali kita tidak punya mesin waktu untuk ini.

Apa Itu Barbarisme?

Kata ‘barbarisme’ digunakan dalam konteks yang berbeda-beda untuk hal yang berbeda-beda. Kata ini bahkan dapat memiliki makna menghina, misalnya ketika kita berbicara mengenai perilaku barbar dari penggemar sepak bola tertentu yang terlalu antusias. Untuk orang Yunani kuno (yang pertama kali menciptakan kata ini) barbar berarti “orang yang tidak berbicara bahasa [Yunani]”. Tetapi bagi kaum Marxis, barbarisme biasanya menandakan tahapan masyarakat antara komunisme primitif dan masyarakat kelas awal, ketika kelas-kelas mulai terbentuk dan bersamaan dengan mereka negara. Barbarisme adalah sebuah fase transisional, di mana komune lama sudah mulai retak dan di mana kelas-kelas dan negara sedang dalam proses pembentukan.

Seperti semua bentuk masyarakat lainnya (termasuk Zaman Liar, yakni fase masyarakat berburu-meramu yang berdasarkan komunisme primitif, yang menghasilkan seni gua yang luar biasa di Prancis dan Spanyol utara), kaum barbar tentu memiliki budaya, dan mampu menghasilkan karya seni yang indah dan kompleks. Teknik perang mereka menunjukkan bahwa mereka juga memiliki kemampuan organisasi yang luar biasa, dan ini ditunjukkan ketika mereka mengalahkan legiun Romawi.

Periode barbarisme mencakup bagian yang sangat besar dari sejarah manusia, dan terbagi menjadi beberapa periode yang kurang lebih berbeda. Secara umum, ini dicirikan oleh transisi dari moda produksi berburu-meramu ke peternakan dan pertanian, yaitu, dari Zaman Paleolitik, melewati barbarisme Neolitik ke tingkat barbarisme Zaman Perunggu yang lebih tinggi, yang berdiri di ambang pintu peradaban. Titik balik yang menentukan adalah apa yang disebut Gordon Childe sebagai revolusi Neolitik, yang mewakili lompatan besar dalam perkembangan kapasitas produksi manusia, dan oleh karena itu budaya. Inilah yang dikatakan Childe:

“Hutang kita kepada masa barbarisme pra-aksara sangat besar. Setiap tanaman pangan yang dibudidayakan telah ditemukan oleh masyarakat barbar tertentu yang tidak memiliki nama.” (G. Childe, What Happened in History)

Inilah embrio yang lalu tumbuh menjadi kota-kota, tulisan, industri dan semua hal lainnya yang menjadi fondasi peradaban. Akar peradaban dapat ditemukan dalam barbarisme, dan terlebih lagi, dalam perbudakan. Perkembangan barbarisme berakhir entah dalam masyarakat perbudakan, atau dalam moda produksi Asiatik.

Tidaklah benar untuk menyangkal kontribusi orang-orang barbar terhadap kemajuan manusia. Mereka memainkan peran, dan peran yang vital pula, pada tahapan tertentu. Mereka memiliki kebudayaan, dan kebudayaan yang maju pada masanya. Tapi sejarah tidak tinggal diam. Perkembangan tenaga produksi yang lebih lanjut membawa kita ke bentuk-bentuk sosio-ekonomi baru yang berdiri di tingkatan yang secara kualitatif lebih tinggi. Peradaban modern kita berasal dari pencapaian-pencapaian kolosal Mesir, Mesopotamia dan Lembah Indus, dan terutama dari Yunani dan Roma.

Meskipun tidak menyangkal keberadaan budaya barbar, kaum Marxis tidak ragu-ragu menegaskan bahwa budaya barbar secara historis dilampaui oleh budaya Mesir, Yunani dan Roma yang tumbuh dari barbarisme, yang melampauinya dan menggantikannya. Menyangkal ini berarti berbenturan dengan fakta yang ada.

Peran Perbudakan

Jika kita melihat keseluruhan proses sejarah dan prasejarah manusia, hal pertama yang mengejutkan kita adalah betapa lambatnya spesies kita berkembang. Evolusi gradual manusia atau manusia purba dari kondisi kehidupan hewani menuju kondisi manusia yang sesungguhnya berlangsung selama jutaan tahun. Selama periode pertama yang kita sebut Zaman Liar, yang dicirikan oleh perkembangan alat-alat produksi yang sangat rendah, produksi alat-alat batu, dan moda eksistensi berburu-meramu, garis perkembangan umat manusia hampir-hampir stagnan untuk jangka waktu yang sangat lama. Ini mulai meningkat persis selama periode yang dikenal sebagai barbarisme (khususnya revolusi Neolitik) ketika pemukiman stabil pertama menjadi kota (misalnya Yerikho, yang berdiri pada 7.000 SM).

Jika kita melihat keseluruhan proses sejarah dan prasejarah manusia, hal pertama yang mengejutkan kita adalah betapa lambatnya spesies kita berkembang. Evolusi gradual manusia atau manusia purba dari kondisi kehidupan hewani menuju kondisi manusia yang sesungguhnya berlangsung selama jutaan tahun. Selama periode pertama yang kita sebut Zaman Liar, yang dicirikan oleh perkembangan alat-alat produksi yang sangat rendah, produksi alat-alat batu, dan moda eksistensi berburu-meramu, garis perkembangan umat manusia hampir-hampir stagnan untuk jangka waktu yang sangat lama. Ini mulai meningkat persis selama periode yang dikenal sebagai barbarisme (khususnya revolusi Neolitik) ketika pemukiman stabil pertama menjadi kota (misalnya Yerikho, yang berdiri pada 7.000 SM).

Namun, ledakan pertumbuhan yang sesungguhnya terjadi di Mesir, Mesopotamia, Lembah Indus (dan juga China), Persia, Yunani dan Roma. Dalam kata lain, perkembangan masyarakat kelas terjadi bersamaan dengan meningkatnya tenaga produksi secara masif, dan sebagai akibatnya, kebudayaan manusia pun mencapai ketinggian tanpa preseden. Ini bukan tempatnya untuk mendaftar semua penemuan dari, katakanlah, orang Yunani dan Romawi. Ada adegan terkenal dalam film Monty Python The Life of Brian, di mana seorang ‘pejuang kebebasan’ [yang tengah melawan penindasan kekaisaran Romawi] yang agak terlalu antusias mengajukan pertanyaan retoris: “Apa yang pernah dilakukan orang Romawi untuk kita?” Dia dijawab dengan daftar panjang pencapaian masyarakat Romawi, yang membuatnya kesal. Kita tidak boleh membuat kesalahan yang sama seperti karakter fiksi ini!

Tapi, boleh jadi ada yang keberatan, dan mengatakan bahwa Yunani dan Roma berdiri di atas dasar perbudakan, yang merupakan sebuah institusi yang menjijikkan dan tidak manusiawi. Pencapaian luar biasa dari Athena kuno semuanya didasarkan pada perbudakan. Demokrasinya – mungkin yang paling maju di dunia hingga saat ini – adalah demokrasi untuk minoritas warga yang bebas. Mayoritas – para budak – tidak memiliki hak sama sekali. Saya baru-baru ini menerima sepucuk surat, yang membandingkan masyarakat perbudakan dengan barbarisme. Saya kutip surat ini:

“Sebenarnya masyarakat primitif adalah yang paling tidak barbar dalam sejarah dunia. Misalnya, perang mereka sebagian besar bersifat ritual, dan hampir-hampir tanpa korban. Kebiadaban Nazisme dan perang Balkan adalah ciri khas kapitalisme, seperti halnya feodalisme atau masyarakat budak memiliki ciri khas barbar. Semua fakta paling barbar dalam sejarah, dalam satu cara atau lainnya, adalah konsekuensi dari masyarakat kelas.”

Kalimat di atas mengajukan masalah perang bukan dengan metode materialis tetapi secara moralistik. Perang selalu barbar. Perang adalah usaha untuk membunuh orang dengan cara yang paling efisien. Seseorang dapat dengan mudah setuju bahwa perang masyarakat primitif membunuh jauh lebih sedikit orang daripada perang modern. Itu sebagian besar karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah semakin meningkatkan produktivitas manusia, tidak hanya di bidang industri dan pertanian, tetapi juga di medan perang. Engels menjelaskan dalam Anti-Duhring bagaimana sejarah peperangan hanya dapat dipahami dari segi perkembangan alat-alat produksi. Orang Romawi jauh lebih efisien dalam membunuh orang daripada orang barbar (setidaknya selama periode keemasan Romawi), dan kita jauh lebih efisien daripada orang Romawi dalam bidang ini, dan banyak lagi lainnya.

Kaum Marxis tidak boleh memandang sejarah dari sudut pandang moralitas. Terlepas dari apa pun, tidak ada itu yang namanya moralitas supra-historis. Setiap masyarakat memiliki moralitas, agama, dan budaya mereka sendiri, yang bersesuaian dengan tingkat perkembangan tertentu, dan, setidaknya selama masa yang kita sebut peradaban, bersesuaian juga dengan kepentingan kelas tertentu. Apakah perang tertentu itu baik, buruk, atau tidak signifikan, ini tidak dapat ditentukan dari sudut pandang jumlah korban, apalagi dari sudut pandang moral yang abstrak. Kita mungkin sangat tidak setuju dengan perang secara umum, tetapi satu hal tidak dapat disangkal: sepanjang seluruh perjalanan sejarah manusia, semua masalah serius akhirnya diselesaikan dengan cara ini. Baik itu konflik antar bangsa (perang) maupun konflik antar kelas (revolusi).

Sikap kita terhadap bentuk masyarakat tertentu dan budayanya juga tidak dapat ditentukan oleh pertimbangan moralistik. Dari sudut pandang materialisme historis, kita tidak mempermasalahkan sama sekali bila ada orang-orang suku barbar (termasuk, tampaknya, nenek moyang saya sendiri, suku Celtic kuno) yang memburu dan memancung kepala, dan membakar orang hidup-hidup di dalam patung rotan besar untuk merayakan festival pertengahan musim panas. Ini bukan alasan untuk mengutuk mereka, seperti halnya bukan alasan untuk menyanjung-nyanjung mereka karena mereka juga menghasilkan perhiasan dan puisi yang indah. Apa yang menentukan apakah suatu formasi sosio-ekonomi tertentu secara historis progresif atau tidak adalah pertama-tama dan terutama kemampuannya untuk mengembangkan tenaga-tenaga produksi – basis material nyata yang mendasari kelahiran dan perkembangan semua budaya manusia.

Alasan mengapa perkembangan umat manusia sangat lambat untuk jangka waktu yang begitu lama adalah persis karena tingkat perkembangan tenaga produksi yang sangat rendah. Perkembangan yang sesungguhnya dimulai pada fase barbarisme, seperti yang dijelaskan di atas. Ini adalah perkembangan yang progresif pada zamannya, tetapi dilampaui, dinegasi dan digantikan oleh bentuk yang lebih tinggi, yaitu perbudakan. Hegel Tua, pemikir yang luar biasa mendalam itu, menulis: “Bukan dari perbudakan melainkan melalui perbudakanlah umat manusia dibebaskan.”

Bangsa Romawi menggunakan kekerasan untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain, menjual seluruh isi kota yang mereka taklukkan sebagai budak, membantai ribuan tawanan perang untuk hiburan sirkus, dan memperkenalkan metode-metode eksekusi yang begitu brutal seperti penyaliban. Ya, semua itu sangat benar. Namun, ketika kita mempertimbangkan dari mana datangnya semua peradaban modern [dunia barat] kita, budaya kita, sastra kita, arsitektur kita, obat-obatan kita, sains kita, filsafat kita, bahkan dalam banyak kasus bahasa kita, jawabannya adalah – dari Yunani dan Roma.

Tidaklah terlalu sulit untuk membacakan daftar panjang kejahatan orang Romawi (atau kaum bangsawan feodal atau kaum kapitalis modern). Kita juga bisa membandingkan mereka dengan suku-suku barbar yang mereka perangi cukup lama, dan mengatakan bahwa suku-suku barbar ini lebih baik, setidaknya dalam beberapa hal, dibandingkan orang Romawi. Ini bukan hal yang baru. Bahkan sejarawan Romawi Tacitus telah menulis mengenai ini dalam sejumlah tulisannya. Tapi melakukan ini tidak membawa kita selangkah pun lebih dekat ke pemahaman sejarah yang menyeluruh. Hanya dengan menerapkan metode materialisme historis secara konsisten maka kita bisa mencapai pemahaman yang sempurna tentang sejarah.

Kebangkitan dan Kejatuhan Roma

Meskipun tenaga kerja budak secara individual tidak terlalu produktif (budak harus dipaksa untuk bekerja), dalam jumlah yang besar, seperti di tambang dan latifundia (unit pertanian skala besar) di Roma selama periode terakhir Republik dan Kekaisaran Roma, budak dapat menghasilkan surplus yang cukup besar. Pada puncak Kekaisaran Romawi, budak berlimpah dan murah, dan perang-perang yang dikobarkan pada dasarnya adalah perburuan budak dalam skala besar. Tetapi pada tahapan tertentu sistem ini mencapai limitnya, dan kemudian memasuki periode kemunduran yang panjang.

Awal krisis di Roma sudah dapat diamati di periode terakhir Republik, periode yang ditandai oleh pergolakan sosial dan politik yang akut dan perang kelas. Sejak awal, ada perjuangan yang tajam antara kaum kaya dan kaum miskin di Roma. Ada catatan-catatan rinci dalam tulisan-tulisan Titus Livius (59 SM – 17 M, sejarawan Romawi) dan lainnya tentang perjuangan antara kaum Plebeian [warga jelata bebas Roma] dan kaum Patricius [keluarga elite penguasa Roma], yang berakhir dengan kompromi yang labil. Di periode selanjutnya, ketika Roma telah berhasil menguasai Mediterania dengan menaklukkan kota Carthage pada 146 SM yang merupakan rivalnya yang paling kuat, terjadi perseteruan tajam di dalam Roma untuk membagi-bagi jarahan dari kemenangan ini.

Tiberius Gracchus (163-133 SM) menuntut agar kekayaan Roma dibagi di antara warga bebas. Tujuannya adalah membuat Italia menjadi republik petani kecil dan bukan budak, tetapi dia dikalahkan oleh para bangsawan dan pemilik budak. Ini adalah bencana bagi Roma dalam jangka panjang. Kaum tani yang binasa – yang merupakan tulang punggung Republik dan tentaranya – bermigrasi ke Roma, di mana mereka menjadi lumpen-proletariat, sebuah kelas yang non-produktif, yang hidup dari sedekah dari pemerintah. Meskipun membenci kaum kaya, mereka tetap memiliki kepentingan yang sama dalam mengeksploitasi kaum budak – satu-satunya kelas yang benar-benar produktif selama periode Republik (509 – 27 SM) dan Kekaisaran (27 SM – 395 M).

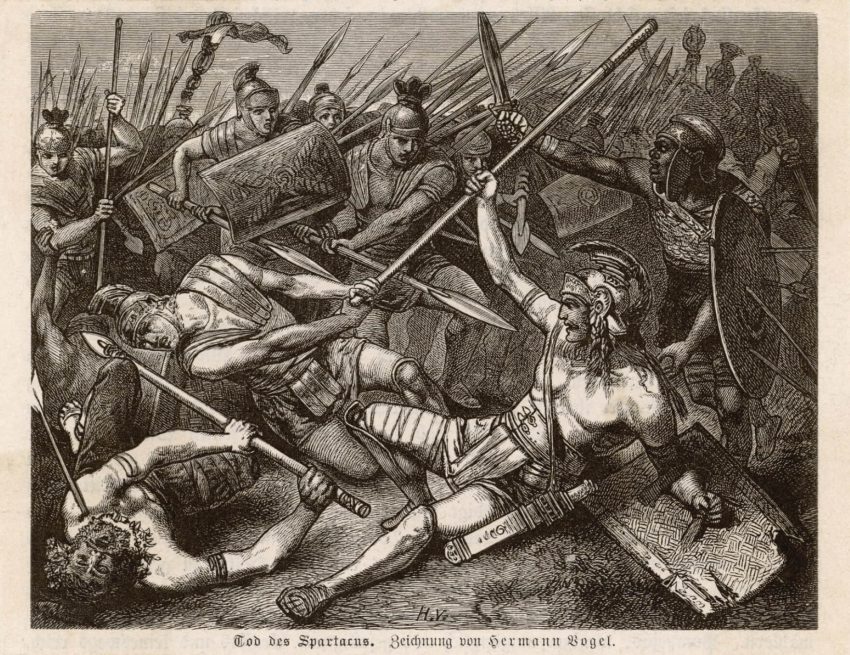

Pemberontakan budak yang dipimpin Spartakus pada 73-71 SM adalah sebuah peristiwa megah dalam sejarah zaman kuno. Gema pemberontakan raksasa ini bergema selama berabad-abad dan masih menjadi sumber inspirasi. Bagaimana kaum yang paling tertindas ini bangkit dengan senjata di tangan dan mengalahkan satu demi satu pasukan dari bangsa terbesar dunia adalah salah satu peristiwa paling luar biasa dalam sejarah. Bila saja mereka berhasil menggulingkan negara Romawi, alur sejarah akan berubah secara signifikan.

Tentu saja, tidak mungkin untuk mengatakan dengan persis apa yang akan menyusul bila saja pemberontakan budak ini berhasil menang. Tidak diragukan lagi para budak akan bebas. Mengingat tingkat perkembangan tenaga produksi yang ada, kecenderungan umumnya hanya mungkin ke arah semacam feodalisme. Tetapi setidaknya umat manusia akan terhindar dari kengerian Abad Kegelapan, dan kemungkinan perkembangan ekonomi dan budaya akan berlangsung dengan lebih cepat.

Alasan mendasar mengapa Spartakus pada akhirnya gagal adalah kenyataan bahwa para budak tidak terhubungkan dengan proletariat di kota-kota. Selama kaum proletariat Roma terus mendukung negara, kemenangan kaum budak menjadi mustahil. Tetapi kaum proletariat Romawi, tidak seperti halnya kaum proletariat modern, bukanlah kelas yang produktif tetapi murni parasit, yang hidup dari kerja kaum budak dan bergantung pada tuan mereka. Kegagalan revolusi Romawi berakar pada fakta ini.

Marx dan Engels menunjukkan bahwa perjuangan kelas pada akhirnya berakhir entah dengan kemenangan total salah satu kelas, atau kehancuran bersama kelas-kelas yang bertempur. Nasib masyarakat Romawi adalah contoh paling jelas dari skenario kedua. Kekalahan pemberontakan budak membawa bangsa Romawi ke kehancuran. Dengan tidak adanya petani yang bebas, pemerintah terpaksa mengandalkan tentara bayaran untuk berperang. Kebuntuan dalam perjuangan kelas menghasilkan situasi yang mirip dengan fenomena Bonapartisme yang lebih modern. Bonapartisme di Roma adalah apa yang kita sebut Caesarisme.

Prajurit-prajurit Romawi tidak lagi setia kepada Republik tetapi kepada komandannya – yakni orang yang menjamin gajinya, harta rampasannya, dan sebidang tanah setelah ia pensiun. Periode akhir Republik ditandai dengan intensifikasi perjuangan antar kelas-kelas, di mana tidak ada satu pun kelas yang mampu meraih kemenangan yang menentukan. Akibatnya, negara (yang disebut oleh Lenin sebagai “badan orang-orang bersenjata”) menjadi semakin mandiri, dan mengangkat dirinya di atas masyarakat dan tampil sebagai penengah final dalam konflik-konflik kekuasaan yang terus berlangsung di Roma.

Serangkaian petualang militer muncul: Marius, Crassus, Pompey, dan terakhir Julius Caesar, seorang jenderal yang brilian, seorang politisi yang cerdas dan seorang pengusaha yang cerdik, yang pada dasarnya mengakhiri Republik Roma sembari memberinya layanan bibir. Dengan prestise yang didorong oleh kemenangan-kemenangan militernya di Gaul, Spanyol dan Inggris, ia mulai memusatkan semua kekuasaan di tangannya. Meskipun dia akhirnya dibunuh oleh faksi konservatif yang ingin mempertahankan Republik, rezim yang lama (Republik Roma) nasibnya sudah berakhir

Dalam dramanya Julius Caesar, Shakespeare menulis tentang Brutus: “Dia adalah orang Romawi yang paling mulia di antara mereka semua.” Tentu saja, Brutus dan para konspirator lain yang membunuh Caesar tidak kekurangan keberanian pribadi, dan alasan mereka mungkin saja mulia atau tidak. Tapi mereka adalah kaum utopis tanpa-harapan. Republik yang ingin mereka pertahankan sudah sejak lama telah menjadi bangkai. Setelah Brutus dan yang lainnya dikalahkan oleh Triumvirat ke-2 [aliansi politik antara Mark Antony, Marcus Aemilius Lepidus, dan Octavian yang kemudian menjadi Kaisar Augustus], Republik Roma diakui di atas kertas, dan tipu daya ini dipertahankan oleh Kaisar pertama, Augustus. Gelar ‘Emperor’ (imperator dalam bahasa Latin) adalah gelar militer, yang diciptakan untuk menghindari gelar raja yang begitu menyinggung telinga kaum republik. Tapi sesungguhnya dia adalah raja, walau tanpa gelar raja.

Bentuk-bentuk Republik yang lama bertahan untuk waktu yang cukup lama setelah itu. Tapi hanya kemasannya saja yang bertahan, dan tidak ada kontennya sama sekali, seperti sekam padi yang pada akhirnya bisa tertiup angin. Senat tidak memiliki kekuatan dan otoritas sama sekali. Julius Caesar telah mengejutkan opini publik yang terhormat dengan mengangkat seorang Galia menjadi anggota senat [anggota-anggota Senat Roma lainnya tidak setuju dengan ini karena orang Galia dibenci orang Roma dan dianggap sebagai warga asing – Editor]. Caligula melakukan hal yang bahkan lebih mengejutkan, dengan mengangkat kudanya menjadi senator [Ini merupakan upaya menghina Senat, bahwa kuda pun bisa melakukan tugas para senator]. Tidak ada yang melihat ada yang salah dengan ini, atau jika mereka merasa ini tidak benar, mereka menutup mulut mereka rapat-rapat.

Kaisar-kaisar Roma masih ‘berkonsultasi’ dengan senat, dan bahkan berusaha untuk tidak tertawa terbahak-bahak saat melakukan ini. Selama masa akhir Kekaisaran, ketika, sebagai akibat dari anjloknya produksi dan korupsi, kas negara ada dalam kondisi yang menyedihkan, orang-orang kaya Romawi sering ‘dipromosikan’ menjadi senator agar mereka bisa dipajak lebih besar lagi. Beberapa humoris Roma mengejek orang-orang yang dipromosikan menjadi senator ini, dengan mengatakan kalau mereka “diasingkan ke Senat”.

Sering kali dalam sejarah, institusi-institusi yang sudah usang dapat terus bertahan hidup, bahkan setelah institusi tersebut sudah tidak lagi punya alasan untuk eksis. Institusi-institusi ini hidup enggan mati pun tak mau, seperti jompo sekarat yang menolak mati, sampai akhirnya mereka tersapu oleh revolusi. Kemunduran Kekaisaran Romawi berlangsung selama hampir empat abad. Proses kemunduran ini tidak berlangsung dalam satu garis lurus. Ada masa-masa pemulihan dan bahkan kecemerlangan, tetapi garis umumnya menurun.

Selama periode seperti ini, ada perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mood yang dominan adalah skeptisisme, serta ketidakpercayaan dan pesimisme akan masa depan. Tradisi, moralitas, dan agama lama – semua hal yang sebelumnya mengikat masyarakat – kehilangan kredibilitasnya. Menggantikan agama lama, orang mencari tuhan-tuhan baru. Di masa kemundurannya, Roma dibanjiri wabah sekte-sekte agama dari timur. Agama Kristen hanyalah salah satunya, dan meskipun akhirnya berhasil mendominasi, tetapi sebelumnya harus menghadapi banyak saingan, seperti misalnya kultus Mithras.

Ketika orang merasa bahwa dunia mereka ada di ambang keruntuhan, bahwa mereka telah kehilangan semua kendali atas keberadaan mereka, bahwa hidup dan nasib mereka ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang tak kasat mata, maka anasir-anasir mistik dan irasional merajalela. Orang percaya bahwa kiamat sudah dekat. Umat Kristen awal sungguh-sungguh mempercayai ini. Tetapi, yang sebenarnya akan berakhir bukanlah dunia tetapi hanya bentuk masyarakat tertentu – masyarakat budak. Keberhasilan agama Kristen berakar pada fakta bahwa agama ini terhubungkan dengan mood ini. Dunia itu jahat dan penuh dosa. Manusia harus berpaling dari dunia ini dan menantikan kehidupan lain setelah kematian.

Sebenarnya, ide-ide ini sudah terekspresikan terlebih dahulu oleh tendensi-tendensi filsafat di Roma. Ketika manusia kehilangan semua harapan dengan masyarakat yang ada, mereka punya dua pilihan: mencoba mencapai pemahaman rasional tentang apa yang tengah terjadi untuk berjuang mengubah masyarakat, atau memalingkan punggung mereka dari masyarakat sepenuhnya. Dalam masa kemunduran, filsafat Romawi didominasi oleh subjektivisme – stoikisme dan skeptisisme. Berangkat dari sudut pandang yang berbeda, Epicurus mengajari orang untuk mencari kebahagiaan dan belajar hidup tanpa rasa takut. Ini adalah filosofi yang luhur, tetapi dalam konteks yang ada, hanya dapat menarik bagi lapisan kelas-kelas berprivilese yang lebih pintar. Akhirnya, filsafat Neo-Platonis yang diajarkan oleh Plotinus (204-270) mendekati mistisisme dan takhayul, yang pada akhirnya memberikan pembenaran filosofis bagi Kekristenan.

Ketika suku-suku barbar menyerang, seluruh struktur masyarakat Roma sudah berada di ambang kehancuran, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara moral dan spiritual. Tidak heran kalau kaum barbar ini disambut sebagai pembebas oleh para budak dan lapisan-lapisan masyarakat yang lebih miskin. Mereka hanya menyelesaikan pekerjaan yang telah dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Serangan-serangan kaum barbar adalah aksiden sejarah yang mengekspresikan keniscayaan sejarah.

Mengapa Kaum Barbar Menang?

Bagaimana mungkin budaya yang sangat maju dapat dengan mudah dikalahkan oleh budaya yang lebih terbelakang dan primitif? Benih kehancuran Roma sudah ditaburkan jauh sebelum serangan kaum barbar. Kontradiksi dasar dari ekonomi budak adalah bahwa ekonomi ini, secara paradoks, didasarkan pada produktivitas kerja yang rendah . Tenaga kerja budak hanya produktif bila dikerahkan dalam skala besar. Prasyaratnya adalah suplai budak yang memadai, dengan biaya rendah. Karena kaum budak di tahanan berkembang biak sangat lambat, satu-satunya cara untuk menjamin suplai budak yang mencukupi adalah dengan terus mengobarkan perang. Begitu Kekaisaran Romawi mencapai limit ekspansinya di bawah Kaisar Hadrian (117-128), ini menjadi semakin sulit.

Begitu Kekaisaran Romawi mencapai limitnya dan kontradiksi-kontradiksi yang inheren dalam perbudakan mulai menegaskan diri mereka sendiri, Roma memasuki masa kemunduran panjang yang berlangsung lebih dari empat ratus tahun, sampai akhirnya ditaklukkan oleh orang-orang Barbar. Migrasi massal yang memicu runtuhnya Kekaisaran Romawi adalah fenomena yang umum di antara masyarakat pastoral nomaden di zaman kuno dan terjadi karena berbagai alasan – pencarian padang rumput yang baru sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dll.

Dalam hal ini, suku-suku yang telah menetap di stepa barat dan Eropa Timur terusir dari tanah mereka karena tekanan dari suku-suku nomaden yang lebih terbelakang dari timur, yakni suku Xiongnu, atau yang lebih kita kenal sebagai orang Hun. Apakah orang-orang barbar ini memiliki budaya? Ya, mereka punya budaya, karena setiap orang sejak fajar sejarah memiliki budaya. Orang Hun tidak memiliki pengetahuan tentang pertanian, tetapi pasukan kuda mereka adalah mesin tempur yang tangguh. Kavaleri mereka tidak ada tandingannya di dunia saat itu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bangsa mereka ada di punggung kuda.

Namun, malangnya untuk Eropa, suku Hun pada abad keempat menghadapi lawan yang memiliki budaya yang lebih maju, peradaban yang menguasai seni bangunan, tinggal di kota-kota, dan memiliki tentara yang disiplin – yakni China [Dinasti Han]. Kecakapan perang dari para pejuang yang ditakuti dari stepa Mongolia ini tidak mampu menandingi China yang beradab, yang membangun Tembok Besar – sebuah pencapaian arsitektur dan teknik yang luar biasa – untuk menghadang mereka.

Dikalahkan oleh China, orang Hun beralih ke barat, dan setiap wilayah yang mereka lalui hancur menjadi puing-puing. Melewati wilayah yang sekarang disebut Rusia, mereka bentrok dengan orang Goth di Rumania pada tahun 355. Meskipun suku-suku Gotik berdiri di tingkat perkembangan yang lebih tinggi daripada suku Hun, mereka kalah telak dan terpaksa melarikan diri ke barat. Orang Goth yang kalah ini – sekitar 80.000 pria, wanita, dan anak-anak yang putus asa – memasuki perbatasan Kekaisaran Romawi ketika masa kemunduran masyarakat budak telah mencapai titik terendahnya, di mana kapasitasnya untuk mempertahankan diri sudah sangat lemah. Walaupun suku Visigoth (Goth Barat) berdiri di tingkat perkembangan yang lebih rendah daripada Romawi, mereka mampu mengalahkan kekuatan Romawi. Sejarawan Romawi Ammianus Marcellinus menggambarkan bentrokan dua dunia asing ini sebagai “kekalahan Romawi yang paling parah sejak Cannae”.

Dengan kecepatan yang luar biasa, sebagian besar kota dihancurkan dan lalu ditelantarkan. Memang benar bahwa proses penghancuran masyarakat Romawi tidak dimulai dengan orang-orang barbar. Membusuknya perekonomian budak, karakter Kekaisaran Romawi yang sangat represif dengan birokrasinya yang membengkak dan pajak-pajak tani yang predatoris, ini semua telah melemahkan seluruh fondasi masyarakat Roma. Sudah berlangsung migrasi secara perlahan-lahan dari kota ke pedesaan, yang meletakkan fondasi untuk perkembangan moda produksi yang berbeda – feodalisme. Orang-orang barbar hanya menghantarkan pukulan terakhir, coup de grâce, ke sistem yang sudah busuk dan hampir mati ini. Seluruh bangunan masyarakat Roma sudah terhuyung-huyung, dan orang-orang barbar hanya memberikan dorongan terakhir yang menghempasnya.

Perbatasan Romawi yang tampaknya kokoh di sepanjang Danube dan Rhine roboh. Pada tahapan tertentu, berbagai suku-suku barbar, termasuk suku Hun, bersatu menggempur Roma. Kepala suku Gotik Alaric (yang kebetulan adalah seorang Kristen Arian dan mantan tentara bayaran Romawi) memimpin 40.000 pasukan Goth, Hun, dan kaum budak yang sudah bebas melintasi Pegunungan Alpen Julian dan delapan tahun kemudian menyerbu kota Roma. Meskipun Alaric, yang tampaknya relatif berpikiran maju, mencoba menyelamatkan warga Roma, dia tidak dapat mengendalikan orang-orang Hun dan para budak yang menjarah kota Roma, serta membantai dan memerkosa warga Roma. Patung-patung karya seni yang tak ternilai dihancurkan, dan perhiasan-perhiasan seni dilebur untuk diambil logam mulianya. Ini hanyalah permulaan saja. Di abad-abad berikutnya, gelombang demi gelombang orang barbar menyapu dari timur dan merangsek masuk ke Eropa: Visigoth, Ostrogoth, Alans, Lombard, Suevi, Alemanni, Burgundia, Frank, Thuringian, Frisia, Heruli, Gepidae, Angles, Saxon, Jute, Hun dan Magyar. Kekaisaran Romawi yang perkasa dan abadi itu menjadi abu.

Apakah Peradaban Eropa Terlempar ke Belakang?

Apakah benar untuk mengatakan bahwa runtuhnya Kekaisaran Romawi oleh orang-orang barbar telah melempar ke belakang peradaban manusia? Kendati kampanye bising baru-baru ini oleh para akademisi yang menyanjung budaya orang barbar, tidak ada keraguan tentang ini, dan ini dapat dengan mudah ditunjukkan dengan fakta dan statistik. Dampak langsung dari serangan suku-suku barbar adalah kehancuran peradaban dan terhempasnya masyarakat dan pemikiran manusia seribu tahun ke belakang.

Perkembangan tenaga produksi menderita pukulan besar. Kota-kota dihancurkan atau ditelantarkan ketika warga kota mengungsi ke desa-desa untuk mencari makanan. Seperti yang bahkan harus diakui oleh teman lama kita Rudgley: “Satu-satunya peninggalan arsitektur yang ditinggalkan oleh orang Hun adalah abu kota yang mereka bakar.” Dan bukan hanya orang Hun. Tindakan pertama orang-orang Goth adalah membakar kota Mainz hingga rata dengan tanah. Mengapa mereka melakukan ini? Mengapa mereka tidak mendudukinya? Jawabannya terkait dengan keterbelakangan perkembangan ekonomi sang penjajah. Mereka adalah orang-orang pertanian dan tidak tahu apa pun tentang kota. Orang-orang barbar pada umumnya memusuhi kota-kota dan penduduknya. Ini adalah psikologi yang cukup umum di kalangan petani di semua zaman.

St. Jerome (342-420), seorang pendeta dan sejarawan yang hidup di masa akhir Romawi, menulis mengenai kehancuran ini:

“Bahwa di bangsa-bangsa gurun itu tidak ada yang tersisa kecuali langit dan bumi; bahwa setelah penghancuran kota-kota dan pemusnahan umat manusia, kota-kota itu ditumbuhi hutan lebat dan semak berduri yang pekat; dan kehancuran universal itu, yang diumumkan oleh nabi Zefanya, terjadi dalam kelangkaan binatang, burung, dan bahkan ikan.” (Dikutip dalam Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire)

Baris-baris di atas ditulis 20 tahun setelah kematian Kaisar Valens (328-378), ketika invasi barbar dimulai [Kaisar Valens kalah dan tewas dalam pertempuran melawan serangan suku Goth – Editor]. Mereka menggambarkan keadaan di provinsi asal St. Jerome, Pannonia (sekarang Hungaria) di mana serentetan gelombang invasi menyebabkan kematian dan kehancuran dalam skala yang tak terbayangkan. Pada akhirnya, Pannonia benar-benar dikosongkan dan kemudian diduduki oleh orang Hun, dan lalu populasi Magyar hari ini. Proses penghancuran, pemerkosaan, dan penjarahan ini berlanjut selama berabad-abad, dan meninggalkan warisan keterbelakangan yang mengerikan – bahkan, barbarisme – yang kita sebut Abad Kegelapan. Mari kita kutip sejarawan William Manchester:

“Abad Kegelapan sangat suram dalam setiap aspeknya. Kelaparan dan wabah penyakit, yang memuncak pada Black Death dengan pandemi yang datang bertubi-tubi, berulang kali mengurangi populasi. Rakitis [kelainan pertumbuhan tulang akibat malnutrisi] menjangkiti mereka yang selamat dari wabah. Perubahan iklim yang luar biasa membawa badai dan banjir, yang berubah menjadi bencana besar karena sistem drainase Romawi, seperti kebanyakan infrastruktur Romawi lainnya, tidak lagi berfungsi. Pada tahun 1500, setelah seribu tahun ditelantarkan, jalan-jalan raya yang dibangun oleh Romawi masihlah yang terbaik di benua itu. Ini memberi kita gambaran mengenai Abad Kegelapan. Sebagian besar jalan di Eropa dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat digunakan; begitu juga semua pelabuhan Eropa sampai abad ke-18, ketika niaga mulai menggeliat kembali. Di antara seni yang hilang adalah seni memasang batu bata; di seluruh Jerman, Inggris, Belanda, dan Skandinavia, hampir tidak ada bangunan batu yang dibangun selama 10 abad, kecuali bangunan katedral. Alat-alat pertanian dasar kaum hamba adalah garpu, garu, sabit, dan arit. Karena besi sangat sulit ditemui, tidak ada alat bajak beroda dengan bajak singkal. Tidak adanya bajak bukanlah masalah besar di selatan, di mana petani dapat membalik tanah Mediterania yang ringan, tetapi tanah yang lebih berat di Eropa utara harus diiris, dipindahkan, dan dibalik dengan tangan. Meskipun kuda dan kerbau tersedia, penggunaannya terbatas. Kerah kuda, kekang, dan sanggurdi tidaklah ada sampai sekitar 900 Masehi. Oleh karena itu, alat bajak yang dihela hewan menjadi tidak mungkin. Petani bekerja lebih keras, lebih banyak berkeringat, dan lebih sering pingsan karena kelelahan daripada hewan mereka.” (William Manchester, A World Lit Only by Fire)

Bangkitnya sistem feodal menyusul runtuhnya Roma disertai dengan periode stagnasi budaya yang panjang di seluruh Eropa. Dengan pengecualian dua penemuan: kincir air dan kincir angin, tidak ada penemuan yang serius selama lebih dari 1.000 tahun. Dengan kata lain, ada kemunduran besar budaya. Ini adalah akibat dari runtuhnya tenaga-tenaga produksi, di mana kebudayaan pada akhirnya bergantung. Kegagalan untuk memahami ini membuat pemahaman ilmiah tentang sejarah sama sekali tidak mungkin.

Pemikiran manusia, seni, sains dan budaya terlempar ke tingkat yang paling primitif, dan hanya mengalami pemulihan relatif ketika ide-ide Yunani dan Romawi diperkenalkan kembali ke Eropa abad pertengahan oleh orang-orang Arab. Simpul sejarah akhirnya tersambungkan kembali di masa yang kita sebut Renaisans. Pemulihan perdagangan secara perlahan mendorong kebangkitan borjuasi dan hidupnya kembali kota-kota, terutama di Flanders [wilayah Belgia], Belanda, dan Italia utara. Tetapi, selama seribu tahun, peradaban sungguh terlempar ke belakang. Itulah yang kami maksud dengan garis kemunduran dalam sejarah. Dan janganlah seorang pun membayangkan bahwa hal seperti itu tidak dapat terulang kembali.

Sosialisme atau Barbarisme

Seluruh sejarah umat manusia terdiri dari perjuangan manusia untuk mengangkat diri mereka keluar dari dunia binatang. Perjuangan panjang ini dimulai tujuh juta tahun yang lalu, ketika nenek moyang kita yang paling jauh pertama kali berdiri tegak dan mampu membebaskan tangan mereka untuk melakukan kerja manual. Ditemukannya pengikis batu dan kapak tangan adalah awal dari sebuah proses untuk menjadi manusia melalui kerja. Sejak itu, serangkaian fase-fase perkembangan sosial yang susul menyusul telah muncul atas dasar perubahan dalam perkembangan tenaga produksi kerja – yaitu, kekuatan kita atas alam.

Selama sebagian besar sejarah manusia, proses ini berlangsung sangat lambat, seperti yang dikomentari oleh Economist pada malam milenia baru:

“Selama hampir seluruh sejarah manusia, kemajuan ekonomi begitu lambat hingga tidak terasa dalam rentang waktu hidup seseorang. Abad demi abad, tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan adalah nol koma sekian. Bila ada pertumbuhan, pertumbuhannya begitu lambat sehingga tidak terlihat oleh orang-orang sezamannya – dan bahkan dalam retrospek, pertumbuhan itu tidak tampak sebagai peningkatan standar hidup, tetapi hanya sebagai peningkatan populasi yang perlahan. Selama ribuan tahun, kemajuan, untuk semua orang kecuali segelintir elite, berarti ini: perlahan-lahan menjadi mungkin bagi lebih banyak orang untuk hidup, pada tingkat subsisten yang paling dasar.” (The Economist, 31 Desember 1999)

Hubungan antara perkembangan budaya manusia dan tenaga produksi sudah jelas bagi Aristoteles, sang jenius besar di Zaman Kuno, yang menjelaskan dalam bukunya The Metaphysics bahwa “manusia mulai berfilsafat ketika sarana kehidupan tersedia,” dan menambahkan bahwa alasan mengapa astronomi dan matematika ditemukan di Mesir adalah karena kasta pendeta tidak harus bekerja. Ini adalah pemahaman sejarah yang murni materialis. Ini adalah jawaban telak untuk semua omong kosong utopis yang membayangkan bahwa hidup akan indah jika saja kita bisa “kembali ke alam” – yaitu, kembali ke tingkat keberadaan hewani.

Kemungkinan terwujudnya sosialisme yang nyata bergantung pada perkembangan alat-alat produksi ke tingkatan yang jauh melampaui bahkan masyarakat kapitalis yang paling maju sekalipun, seperti Amerika Serikat, Jerman atau Jepang. Ini dijelaskan oleh Marx bahkan sebelum ia menulis Manifesto Komunis. Dalam Ideologi Jerman ia menulis bahwa “bila kemiskinan ada di mana-mana, maka semua sampah lama akan hidup kembali.” Dan dengan “semua sampah lama”, yang dia maksud adalah penindasan kelas, ketidaksetaraan, dan eksploitasi. Alasan mengapa Revolusi Oktober mengalami degenerasi menjadi Stalinisme adalah karena Revolusi Oktober tetap terisolasi di negeri terbelakang di mana kondisi-kondisi material untuk membangun sosialisme tidak ada.

Terlepas dari kenyataan bahwa kapitalisme adalah sistem yang paling eksploitatif dan menindas yang pernah ada; terlepas dari kenyataan bahwa, dalam kata-kata Marx, “Kapital tiba di panggung sejarah dengan darah yang menetes dari setiap pori,” kapitalisme tetap mewakili sebuah lompatan besar ke depan dalam perkembangan tenaga produksi – dan dengan demikian kekuatan kita atas alam. Perkembangan industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah planet ini dan meletakkan fondasi untuk sebuah revolusi yang untuk pertama kalinya akan membebaskan umat manusia.

Kita telah bangkit dari zaman liar, barbarisme, perbudakan dan feodalisme, dan tiap-tiap bentuk masyarakat ini mewakili tahapan tertentu dalam perkembangan tenaga produksi dan budaya. Kuncup menghilang ketika bunga mekar, dan kita dapat menganggapnya sebagai negasi, yang satu mengontradiksi dengan yang lain. Tetapi pada kenyataannya, mereka adalah tahapan-tahapan yang diperlukan, dan harus dipandang dalam kesatuan mereka. Adalah absurd untuk menyangkal peran historis barbarisme, atau tahapan perkembangan manusia lainnya. Tapi sejarah terus berjalan.

Setiap fase perkembangan manusia berakar pada semua perkembangan sebelumnya. Ini berlaku baik dalam evolusi manusia maupun perkembangan sosial. Kita telah berevolusi dari spesies yang lebih rendah, dan kita secara genetik terkait dengan bentuk kehidupan yang bahkan paling primitif, seperti yang telah dibuktikan secara meyakinkan oleh genom manusia. Kita dipisahkan dari kerabat terdekat kita yang masih hidup, yaitu simpanse, dengan perbedaan genetik kurang dari dua persen. Tetapi persentase yang sangat kecil itu mewakili lompatan kualitatif yang luar biasa.

Dengan cara yang sama, perkembangan kapitalisme kini telah meletakkan fondasi bagi tahapan perkembangan manusia yang baru dan secara kualitatif lebih tinggi (ya, lebih tinggi), yang kita sebut sosialisme. Krisis skala dunia saat ini tidak lain adalah cerminan dari fakta bahwa perkembangan tenaga produksi tengah berbenturan dengan kekangan kepemilikan pribadi dan negara-bangsa. Kapitalisme telah lama berhenti memainkan peran progresif apa pun, dan telah menjadi hambatan besar bagi perkembangan lebih lanjut. Hambatan ini harus disingkirkan jika umat manusia ingin melangkah maju. Dan jika tidak disingkirkan tepat waktu, ancaman mengerikan menggantung di atas kepala umat manusia.

Embrio masyarakat baru sudah matang di dalam rahim masyarakat lama. Unsur-unsur demokrasi buruh sudah ada dalam bentuk organisasi buruh, komite buruh, serikat buruh, koperasi, dll. Di masa yang akan datang, akan ada perjuangan hidup mati –perjuangan unsur-unsur masyarakat baru untuk dilahirkan, dan perlawanan yang sama sengitnya dari pihak orde lama untuk mencegah kelahiran masyarakat baru.

Pada tahap tertentu, konflik ini – yang sudah dapat terlihat secara garis besar dalam pemogokan umum di Eropa, gerakan revolusioner di Argentina dan negara-negara Amerika Latin lainnya, dan perlawanan pemuda di mana-mana – akan mencapai titik kritis. Tidak ada kelas penguasa dalam sejarah yang pernah menyerahkan kekuasaan dan privilese mereka tanpa perlawanan sengit. Krisis kapitalisme tidak hanya berupa krisis ekonomi yang mengancam pekerjaan dan standar hidup jutaan orang di seluruh dunia. Krisis kapitalisme juga mengancam fondasi peradaban. Krisis ini mengancam melempar umat manusia ke belakang dalam segala aspek. Jika kelas proletariat – satu-satunya kelas yang benar-benar revolusioner – tidak berhasil menggulingkan kekuasaan bank dan monopoli, kebudayaan bisa runtuh dan bahkan kita bisa terlempar kembali ke barbarisme.

Faktanya, bagi kebanyakan rakyat pekerja di Barat (dan tidak hanya di Barat), manifestasi yang paling jelas dan menyakitkan dari krisis kapitalisme bukanlah ekonomi, tetapi fenomena-fenomena yang mempengaruhi kehidupan pribadi mereka pada titik yang paling sensitif dan emosional: kehancuran keluarga, epidemi kejahatan dan kekerasan, runtuhnya nilai-nilai lama dan moralitas tanpa ada yang menggantikannya, meletusnya perang di mana-mana – semua ini menimbulkan rasa ketidakstabilan, ketidakpercayaan pada masa kini atau masa depan. Inilah gejala-gejala kebuntuan kapitalisme, yang pada analisis terakhir (tetapi hanya pada analisis terakhir) disebabkan oleh tenaga-tenaga produksi yang tengah memberontak melawan kekangan kepemilikan pribadi dan negara bangsa.

Marx-lah yang menunjukkan bahwa ada dua kemungkinan yang dihadapi oleh umat manusia: sosialisme atau barbarisme. Demokrasi formal, yang dianggap normal oleh buruh Eropa dan Amerika Serikat, sesungguhnya adalah sebuah struktur yang sangat rapuh yang akan roboh bila dihadapkan dengan pertarungan terbuka antar kelas. Kaum borjuasi yang ‘berbudaya’ tidak akan ragu-ragu untuk melangkah ke arah kediktatoran di masa depan. Dan di balik kulit tipis budaya dan peradaban modern kapitalis, bersembunyi kekuatan barbarisme yang paling mengerikan. Norma-norma peradaban dapat dengan mudah runtuh dan setan-setan dari masa lalu yang telah lama terlupakan dapat mencengkeram bangsa yang paling beradab sekalipun. Ya, memang, sejarah mengenal garis kemunduran dan juga garis kemajuan!

Oleh karena itu, kita dihadapkan dengan pertanyaan sangat tajam: di masa mendatang, apakah kelas buruh akan mengambil kendali jalannya masyarakat, menggantikan sistem kapitalis yang bobrok ini dengan tatanan sosial baru yang didasarkan pada perencanaan tenaga produksi yang harmonis dan rasional, dimana umat manusia dapat secara sadar menentukan kehidupan dan nasib mereka sendiri; atau kita akan dihadapkan dengan keruntuhan sosial, ekonomi dan budaya yang paling mengerikan.

Selama ribuan tahun, budaya telah dimonopoli oleh minoritas yang berprivilese, sementara mayoritas besar umat manusia tidak memiliki akses ke pengetahuan, sains, seni, dan pemerintahan. Bahkan sampai sekarang, faktanya tetap demikian. Terlepas dari semua pretensi kita, kita tidak benar-benar beradab. Dunia kita tidak pantas disebut beradab. Ini adalah dunia yang barbar, yang dihuni oleh orang-orang yang belumlah melampaui masa lalu barbar mereka. Hidup tetap merupakan perjuangan yang berat dan tanpa-akhir bagi mayoritas penghuni planet ini, tidak hanya di negeri-negeri terbelakang tetapi juga di negeri-negeri kapitalis maju.

Namun, materialisme historis tidak membawa kita ke kesimpulan pesimis, justru sebaliknya. Kecenderungan umum gerak sejarah manusia telah mengarah pada perkembangan potensi produksi dan budaya yang semakin hari semakin tinggi. Pencapaian besar dalam seratus tahun terakhir untuk pertama kalinya telah menyiapkan kondisi di mana semua problem yang dihadapi umat manusia dapat dengan mudah diselesaikan. Potensi untuk masyarakat tanpa kelas sudah ada dalam skala dunia. Yang diperlukan adalah mewujudkan perencanaan tenaga produksi yang rasional dan harmonis agar potensi yang sangat besar, dan praktis tak terbatas ini, dapat direalisasikan.

Dengan revolusi dalam produksi, kita dapat mencapai masyarakat yang berkelimpahan, sehingga manusia tidak perlu lagi mengkhawatirkan kebutuhan sehari-hari mereka. Rasa khawatir dan takut yang memalukan, yang senantiasa memenuhi benak setiap manusia, akan menghilang. Untuk pertama kalinya, manusia yang bebas akan menjadi tuan atas nasib mereka. Untuk pertama kalinya, mereka akan benar-benar menjadi manusia. Hanya dengan demikian sejarah umat manusia yang sebenarnya akan dimulai.