Setelah 72 tahun lamanya Indonesia melalui revolusi borjuis demokratis (baca: kemerdekaan 1945), rupanya belum mampu menyelesaikan tuntutan kebutuhan mendasar masyarakat bawah. Di antara banyak masalah mendasar itu, salah satunya yang belum tuntas adalah perumahan rakyat. Masalah ini terus menerus bertumpuk dari satu rezim ke rezim lain. Tanpa keberpihakan dari pemerintah, akan menjadi warisan masalah bagi generasi berikutnya.

Di Jakarta, masalah rumah adalah krusial. Kita terbiasa melihat rumah-rumah di pinggiran sungai terbuat dari kayu dan seng sebagai atapnya. Satu rumah dengan lainnya begitu rapat. Jangan membayangkan mereka memiliki halaman, karena tanah yang sedikit lapang itu adalah sesuatu yang mewah. Di seputarnya, banyak rumah padat penduduk di gang-gang sempit dan terkesan kumuh. Pemandangan seperti ini, telah menjadi sesuatu yang khas dari Ibu Kota. Penulis pernah tinggal setidaknya dua tahun di Jakarta, dengan lingkungan yang sedikit lebih baik dari itu. Meski begitu, hujan dan banjir yang meluap menjadi agenda tahunan yang tidak bisa dihindari. Banjir adalah masalah tambahan yang muncul karena banyak bangunan-bangunan elit berdiri diatas lahan resapan.

Kelas menengah ke bawah, terutama kelas pekerja industri kerah biru dan kaum miskin kota, banyak yang hidup dengan kondisi demikian. Tidak punya rumah sendiri, dan memilih ngontrak. Jika ditanya, siapa yang tidak menginginkan rumah? Tidak ada saya kira. Tetapi harga yang tidak terjangkau kantong, membuat mereka memilih untuk hidup dengan ruang seadanya. Paling penting adalah bisa untuk tidur, beraktifitas dan bisa menampung keluarga.

Data riset dari Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, menggambarkan situasi ini. Harga tanah di Jakarta Timur berkisar mulai Rp. 1,9 juta sampai Rp. 24,3 juta per meter persegi atau dengan harga rata-rata Rp. 7,9 juta. Sedangkan harga tanah di Jakarta Barat berkisar Rp. 2,8 juta hingga Rp. 26,7 juta per meter persegi dengan harga rata-rata Rp. 13,2 juta. Sementara harga tanah di Jakarta Utara berkisar Rp. 1,7 juta sampai Rp. 38 juta per meter persegi. Jakarta Selatan berkisar Rp. 5,3 juta sampai Rp. 80,9 juta per meter persegi, dan Jakarta Pusat berkisar Rp. 8,3 hingga Rp. 77,1 juta per meter persegi.

Dengan tingginya harga tanah ini dan dengan patokan pendapatan bulanan sebesar Upah Minimum Kota, mustahil bagi masyarakat kelas bawah, terutama buruh dan kaum miskin kota bisa menjangkaunya. Kredit Perumahan sendiri mensyaratkan hal-hal yang rumit, terhitung mahal dan tidak dapat dijangkau kantong oleh sebagian besar populasi. Situasi ini dapat digambarkan dengan sebuah data lain yakni tahun 1969, warga Jakarta yang memiliki rumah tinggal sendiri mencapai 65%. Di tahun ini tercatat hanya sekitar 51%, dan 49% di antaranya memilih untuk kontrak rumah atau tinggal di rumah-rumah susun sederhana. Data ini menunjukkan penurunan angka kepemilikan rumah.

Pemerintah sendiri melihat rumah susun adalah solusi yang paling realistis untuk menjawab problem perumahan rakyat. Saling tumpang tindihnya masalah di Jakarta membuat Pemerintah memilih membangun rumah susun. Tapi rumah susun tidak bisa menjadi solusi absolut untuk semua masalah. Apalagi jika pembangunan rumah susun tidak dilengkapi dengan akses-akses mendasar seperti kemudahan mendapatkan air dan pasokan listrik. Situasi ini seringkali justru menambah masalah baru.

Sepanjang dua tahun terakhir, Pemprov DKI banyak melakukan penggusuran. Ribuan warga kehilangan rumah, pekerjaan dan kehidupan sosial mereka. Saat mereka pindah ke rumah susun, mereka pun menghadapi masalah baru. Mereka tidak hanya harus membayar uang sewa, tetapi juga bayar air, listrik dan lain-lain. Dulu, saat membutuhkan air, warga tinggal mengebor tanah dan membuat sumur. Saat ini mereka harus mengalokasikan sejumlah uangnya untuk membayar tagihan air setiap bulan. Belum lagi bagi mereka yang harus merogoh kocek lebih dalam untuk ongkos transportasi ke tempat kerja. Pada kasus yang lain, para orang tua memilih menghentikan sekolah anaknya karna jarak yang jauh membutuhkan biaya yang lebih besar. Semua biaya-biaya ini berjumlah tidak kecil. Maka tidak mengherankan bila uang sewa rusun di DKI Jakarta sampai Agustus 2017 menunggak lebih dari 30 Miliar.

Kisah dari beberapa penghuni rusunawa berikut, memberikan gambaran bagaimana relokasi rusunawa mengubah kondisi sosial dan kerja mereka. Yanti (43) misalnya, pindah dari tepian sungai di Bukit Duri, Jakarta Selatan ke rusun Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Utara karena relokasi. Ia harus membayar sewa bulanan rusun sejumlah RP. 458.000. Sejumlah uang itu didapatnya dari berjualan makanan di seputar rusun. Bagi Yanti dan keluarganya, uang sewa dan tagihan air tiap bulan adalah prioritas. Jika tidak membayar, maka ia akan dipaksa untuk mengosongkan rusun tersebut. Untuk itu, ia lebih memilih menahan diri untuk tidak membeli apa-apa, yang penting uang sewa rusun dan air terpenuhi.

Lain cerita dengan Nartem (50) penghuni Blok Rusunawa Pesakih. Kondisi pendapatannya berubah sejak ia direlokasi ke rusun. Di tempat sebelumnya, ia berjualan mie ayam. Setelah relokasi, ia melanjutkan bergadang mie dengan dibantu suaminya. Meski mengeluhkan penjualan tidak seramai dulu, Nartem tetap berupaya. Ia mencari usaha sampingan katering dan mendapatkan 3,4 juta tiap bulannya. Tapi sejumlah uang itu untuk hidup berlima dengan suami dan 3 anaknya, tidaklah cukup. Nartem mengatakan, menerapkan cara tidak membeli keperluan seperti baju ataupun bahkan menghemat makan, demi memprioritaskan untuk bayar sewa rusun.

Tetapi masalahnya, kondisi bertahan seperti yang dilakukan oleh Yanti dan Nartem, hanyalah sepenggal kisah. Faktanya tunggakan diatas 30 miliar adalah realitas yang menunjukkan bahwa masyarakat bahkan tidak mampu membayar sewa. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman DKI Jakarta, Agustino Darmawan, “..pendapatan yang dimiliki oleh penghuni rusun rendah sekali. Pendapatan dan pengeluaran sama. Jadi sulit bagi mereka menyisihkan uangnya untuk ditabung”.

Perumahan sebagai Komoditas

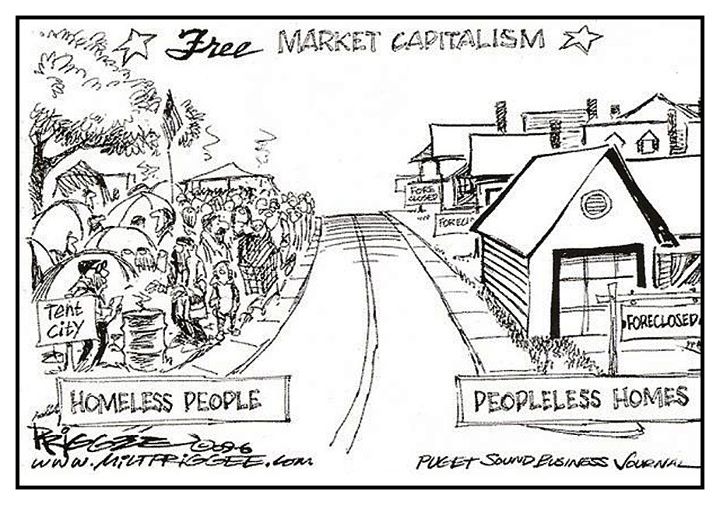

Industri perumahan di Jakarta dan kota-kota lain bukannya tidak ada. Malah banyak sekali. Hanya saja, industri ini bekerja mengabdi pada profit. Artinya, rumah-rumah yang dibangun itu baru berfungsi sebagai rumah jika dibeli. Bila tidak, maka rumah itu dibiarkan kosong tak berpenghuni meskipun di sisi lain banyak orang tinggal di tempat kurang layak dan bahkan di kolong jembatan. Realitas semacam itu dapat kita lihat dengan banyaknya perumahan kosong sampai banyak ditumbuhi rumput-rumputan yang menandakan rumah-rumah tersebut lama belum terbeli. Inilah esensi dari kapitalisme. Sektor perumahan membangun rumah-rumah bukan bertujuan untuk ditinggali, tetapi untuk dijual. Nilai guna rumah tidak ada jika nilai tukarnya tidak terpenuhi.

Industri perumahan di Jakarta dan kota-kota lain bukannya tidak ada. Malah banyak sekali. Hanya saja, industri ini bekerja mengabdi pada profit. Artinya, rumah-rumah yang dibangun itu baru berfungsi sebagai rumah jika dibeli. Bila tidak, maka rumah itu dibiarkan kosong tak berpenghuni meskipun di sisi lain banyak orang tinggal di tempat kurang layak dan bahkan di kolong jembatan. Realitas semacam itu dapat kita lihat dengan banyaknya perumahan kosong sampai banyak ditumbuhi rumput-rumputan yang menandakan rumah-rumah tersebut lama belum terbeli. Inilah esensi dari kapitalisme. Sektor perumahan membangun rumah-rumah bukan bertujuan untuk ditinggali, tetapi untuk dijual. Nilai guna rumah tidak ada jika nilai tukarnya tidak terpenuhi.

Hampir 10 tahun yang lalu, anjloknya pasar perumahan di Amerika dan negara-negara Eropa menjadi pemercik krisis dan resesi ekonomi. Perlambatan ekonomi begitu terasa. Rumah-rumah di Amerika mengalami penurunan harga sekitar 30%. Di Inggris, transaksi penjualan dan kredit rumah juga turun lebih dari 75%. Sekitar 4,3% dari rumah-rumah di Amerika, atau dalam perbandingan 1 diantara 25 rumah dalam proses penyitaan karna tidak mampu membayar kredit.

Harga rumah yang terbilang mahal membuat warga Amerika terpaksa mengambil rumah secara kredit, tentu dengan bunga tinggi. Tetapi, meskipun kredit, mereka tetap tidak mampu melunasinya. Jumlah tunggakan kredit yang semakin menggunung, yang bernilai triliyunan dolar inilah yang akhirnya meledak dan memicu ekonomi dunia semakin melemah dan masih berlangsung hingga sekarang.

Tidak jauh bedanya dengan Indonesia. Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo mengatakan, penjualan rumah komersil anjlok sekitar 75%. Ini adalah imbas dari penurunan daya beli yang berdampak ke segala sektor, terutama pada sektor perumahan. Masalah ini tentu masih berkait kelindan dengan upah rendah yang diterima oleh kelas pekerja, apalagi karena imbas dari perlambatan ekonomi, mengharuskan para majikan memangkas upah dengan ketentuan berdasarkan besaran inflasi saja.

Meikarta, Sebuah Ironi

Munculnya Meikarta dengan segudang iklannya di laman media nasional, baik cetak maupun digital nampak seperti angin segar di tengah macetnya Jakarta dan kebutuhan akan rumah murah. Meikarta membawa slogan “Kota Baru”. Artinya kota baru yang jauh dari macet, lingkungan yang bersih dan modern. Berbeda jauh dari kondisi Jakarta yang carut marut. Proyek pembangunan yang rencananya berdiri diatas lahan 500 hektar ini menarik perhatian banyak orang.

Munculnya Meikarta dengan segudang iklannya di laman media nasional, baik cetak maupun digital nampak seperti angin segar di tengah macetnya Jakarta dan kebutuhan akan rumah murah. Meikarta membawa slogan “Kota Baru”. Artinya kota baru yang jauh dari macet, lingkungan yang bersih dan modern. Berbeda jauh dari kondisi Jakarta yang carut marut. Proyek pembangunan yang rencananya berdiri diatas lahan 500 hektar ini menarik perhatian banyak orang.

Dengan investasi sekitar Rp. 278T, Lippo Group sebagai pengembang berencana membangun sekitar 250 ribu rumah untuk tahap pertama dan sekitar 100 gedung pencakar langit, yang setiap gedungnya memiliki masing-masing 35-46 lantai. Kota baru ini juga akan dipenuhi fasilitas seperti kampus, tempat hiburan, shopping center, pusat bisnis dan pemandangan indah yang tidak dimiliki Jakarta.

Terlepas dari masalah perijinan IMB dan AMDAL yang belum beres, Meikarta tidak lain adalah satu dari sekian banyak industri perumahan yang dilakoni oleh swasta hanya demi meraup untung. Meski menawarkan hunian dengan cicilan paling murah sebesar 1 jutaan, tidaklah menjadi solusi. Karena bahkan nilai terendah itupun tidak mampu dijangkau oleh lapisan bawah.

Kemunculan Meikarta adalah sebuah ironi di tengah masalah perumahan rakyat. Kita patut bertanya, kenapa kapitalisme tidak mampu atau tepatnya, tidak mau menyediakan perumahan serupa, yang layak bagi rakyat? Ya, tentu, karna motif mereka adalah laba. Rakyat yang miskin, tidak mampu memberikan mereka uang yang sepadan.

Tapi pertanyaan yang lain dapat kita ajukan. Jika swasta bisa membuat sebuah kota baru dengan beragam fasilitas yang memudahkan, maka logikanya, Negara yang mengendalikan segala sumberdaya yang melimpah di negara kita ini, tidak akan menghadapi kesulitan berarti untuk menyelesaikan masalah perumahan. Segala persoalan di seputar perumahan rakyat memang tumpang tindih, dan ini menuntut ketegasan yang berpihak. Satu-satunya solusi untuk ini adalah nasionalisasi industri perumahan, yang terencana dan terpusat. Dimana tugas ini tentu saja jatuh ke pundak Negara sebagai administrasi tertinggi.

Rumah-rumah susun yang telah dibangun harus dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti air dan pasokan listrik yang memadai. Akses transportasi publik yang memudahkan rakyat untuk berangkat dan pergi ke tempat kerja. Lapangan pekerjaan, dimana semua orang tidak memilikinya saat ini harus disediakan. Semua yang awalnya bersifat privat dan laba harus dirubah menjadi bersifat kepentingan publik dan direncanakan secara demokratis. Segala sumberdaya yang dimiliki Negara harus diarahkan untuk memenuhi ini semua, agar setiap masalah mendasar rakyat dapat diselesaikan sampai ke akarnya. Untuk itu kita membutuhkan sebuah administrasi yang berpihak dan berorientasi untuk kepentingan rakyat secara luas.

Namun itu tidak bisa kita dapat dari pemerintahan borjuis hari ini. Selain karena kepentingan borjuasi terikat seribu benang dengan kepentingan modal, kita sudah melihat bagaimana cara kerja para tuan-tuan kita yang terhormat itu dalam menyelesaikan masalah rakyat. Kita membutuhkan pemerintahan yang mengerti apa yang dibutuhkan rakyat secara luas, bukan dengan pertimbangan profit tetapi kepentingan publik. Pemerintahan yang demikian hanya akan kita dapatkan dari pemerintahan buruh dan tani yang bahu-membahu memenuhi kebutuhan rakyat.