“Konsepsi materialis tentang sejarah dimulai dari proposisi bahwa produksi sarana-sarana kehidupan manusia dan, di samping produksi, pertukaran barang-barang yang diproduksi, merupakan fondasi dari semua struktur sosial; bahwa dalam setiap masyarakat yang telah muncul dalam sejarah, perihal bagaimana kekayaan didistribusi dan masyarakat dibagi ke dalam kelas-kelas atau tatanan-tatanan bergantung pada apa yang diproduksi, bagaimana itu diproduksi, dan bagaimana produk-produk itu dipertukarkan. Dari sudut pandang ini, sebab-sebab akhir dari semua perubahan sosial dan revolusi-revolusi politik mesti dicari, tidak dalam benak-benak manusia, tidak dalam wawasan manusia yang lebih baik akan kebenaran dan keadilan abadi, tetapi di dalam perubahan-perubahan dalam moda produksi dan pertukaran. Itu semua mesti dicari, tidak dalam filsafat tetapi dalam perekonomian satu epos tertentu.” (Engels, Anti-Duhring)

Sejarah Indonesia, dan perubahan-perubahan sosial di dalamnya, tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa mengkaji perubahan-perubahan ekonomi yang telah dilaluinya di setiap tahapan. Sejarah Indonesia adalah satu sejarah yang terhubungkan secara dekat dengan perkembangan kapitalisme semenjak kelahirannya di abad ke-16. Oleh karena itu, untuk memahami kapitalisme di Indonesia sekarang ini, kita harus kembali sejauh jaman kolonial Belanda. Secara umum, kita dapat membagi tahapan sejarah Indonesia seperti berikut: penjajahan Belanda (1600-1945), perjuangan kemerdekaan (1945-1949), Orde Lama (1949-1965), Orde Baru (1965-1998), dan Reformasi 1998 dan sesudahnya (1998-sekarang)

Indonesia dan Kolonialisme Belanda

Sampai awal abad ke-20, tidak ada yang namanya Indonesia seperti dalam pengertian sekarang. Yang ada adalah sekelompok pulau antara sub-benua India dan Australia yang tersatukan secara longgar oleh ikatan kolonialisme Belanda. Kata “Indonesia” pertama kali digunakan sekitar tahun 1850 oleh para peneliti Inggris yang menganjurkan penggunaannya sebagai penamaan geografi, dan bukan sebagai rujukan bangsa-negara. Hanya pada awal tahun 1920an nama Indonesia memperoleh makna politik. Sebelumnya, seluruh wilayah yang mencakup Indonesia masa kini disebut sebagai Hindia Timur Belanda.

Semenjak penjajahan Belanda, nasib Indonesia telah terhubungkan dengan perkembangan kapitalisme dunia. Oleh karena itu kita perlu menggunakan periode ini sebagai titik tolak analisa kita. 350 tahun kekuasaan Belanda atas Indonesia dapat dibagi menjadi tahapan-tahapan ekonomi sebagai berikut:

1. Periode V.O.C (1600-1800)

2. Periode “Kekacauan” dan “Ketidakpastian” (1800-1830)

3. Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) (1830-1870)

4. Periode Liberal (1870-1900)

5. Tahun-tahun Politik Etis (1900-1930)

6. Depresi Hebat (1930-1940)

Tahapan-tahapan ini bersesuaian dengan perubahan-perubahan administratif, sosial, dan politik di Indonesia, Belanda, dan seluruh dunia. Oleh karena itu mustahil untuk mempelajari perkembangan ekonomi dan politik Indonesia terpisah dari Belanda dan Eropa. Pecahnya revolusi di Eropa (Pemberontakan Belanda, Revolusi Inggris, Revolusi Prancis, dan lalu Revolusi Rusia) mengubah alur sejarah Indonesia.

Indonesia dan Revolusi Belanda

Sejarah kolonialisme di Indonesia adalah sejarah eksploitasi kapitalis imperialis. Bahkan yang lebih penting untuk dipahami adalah bahwa penjajahan di Indonesia adalah yang pertama kali dilakukan oleh kaum borjuasi. Ada satu fakta sejarah yang sering kali diabaikan oleh banyak orang, bahwa revolusi borjuis yang pertama terjadi di Belanda dan bukan Inggris. Pemberontakan Belanda pada abad ke-16 (1568-1609) mungkin adalah revolusi borjuis “klasik” yang paling terabaikan. Walaupun Marx dan Engels hanya menulis sedikit saja mengenai Pemberontakan Belanda, jelas bahwa mereka mengakuinya sebagai salah satu momen penting dalam kebangkitan borjuasi yang historis. Pada 1848, Marx menulis “Model dari revolusi 1789 [Prancis] adalah revolusi 1648 [Inggris]; dan model untuk revolusi 1648 hanyalah pemberontakan Belanda melawan Spanyol [Pemberontakan Belanda].”[1]

Lagi di Kapital jilid I, Marx menulis:

“Sejarah administrasi koloni Belanda – dan Belanda adalah model negara kapitalis di abad ke-17 – adalah ‘salah satu sistem penipuan, penyuapan, pembantaian, dan kekejaman yang paling luar biasa.’ Tidak ada yang lebih karakteristik daripada sistem penculikan mereka, guna memperoleh budak-budak untuk Jawa. Para penculik dilatih untuk tujuan ini. Sang penculik, penerjemah, dan penjual, adalah perantara utama dalam perdagangan ini, para pangeran pribumi sebagai penjual utama. Orang-orang muda diculik, dijebloskan ke penjara-penjara rahasia di Sulawesi, sampai mereka siap untuk dikirim ke kapal-kapal budak … Di manapun mereka memijakkan kaki, pemusnahan dan depopulasi menyusul. Banyuwangi, sebuah provinsi di Jawa, pada 1750 berpenduduk lebih dari 80.000 orang, dan pada 1811 hanya tersisa 18.000. Sungguh perdagangan yang menggiurkan!”[2] [Penekanan dari penulis]

Marx menjelaskan bahwa “awal penaklukan dan penjarahan Hindia Timur … menandai fajar indah dari era produksi kapitalis. Proses-proses idilik ini adalah momentum utama dari akumulasi primitif.”[3]

Merebut perdagangan Asia dari tangan Spanyol dan Portugal yang telah menguasai samudera selama lebih dari satu abad membutuhkan sebuah investasi yang besar. Bagaimana Belanda yang saat itu penduduknya kurang dari satu juta mampu mengumpulkan kapital yang diperlukan? Solusi untuk masalah ini melibatkan sebuah konsep organisasi bisnis yang baru: perusahaan saham-gabungan, dan di sinilah kapitalisme modern pertama kali menemukan aplikasinya.

Sejarawan Belanda George Masselman menulis: “Perekonomian Abad Pertengahan tidak membutuhkan kapital, seperti yang dicontohkan oleh gilda-gilda pedagang yang menghambat inisiatif pribadi dan kompetisi. Belanda yang sedang bangkit mengambil pandangan yang berbeda: mereka menginginkan perdagangan sebanyak mungkin … Satu-satunya hal yang dapat menghambat seorang pedagang adalah kekurangan kapital. Tentu saja dia dapat bekerja sama dengan pedagang lainnya dan mendirikan kongsi bersama; atau dia dapat membujuk orang luar untuk menanamkan modal kepadanya, dan sebagai gantinya menawarkan kepada mereka sebagian dari laba.”[4]

Inilah awal dari perusahaan saham-gabungan kapitalis modern. Contoh utamanya adalah VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie atau Perserikatan Perusahaan Hindia Timur) yang dibentuk pada 1602 dengan kapital sekitar 6,5 juta guilders.[5]

VOC dibentuk ketika pemerintah Belanda memberinya monopoli untuk melakukan aktivitas kolonial di Asia. Ini adalah perusahaan saham-gabungan multinasional pertama yang mengeluarkan saham publik. Saat dibentuk, VOC membuka bursa saham pertama dunia, Bursa Saham Amsterdam, untuk memperdagangkan saham dan surat obligasinya. VOC memiliki otoritas quasi-pemerintah dimana ia dapat menyatakan perang, merundingkan perjanjian perdamaian, mencetak uang, dan mendirikan koloni.

Secara efektif, Hindia Timur selama dua abad pertama bukanlah dijajah oleh Republik Belanda melainkan oleh sebuah perusahaan saham-gabungan, VOC. Cukup indikatif bahwa selama periode tersebut rakyat Hindia Timur menyebut penjajah mereka “kompeni” (dari nama VOC, Compagnie). Selama dua abad ini, VOC menjadi perusahaan dagang paling penting di Eropa, yang menegakkan monopoli perdagangan rempah-rempah, terutama lada, kayu manis, dan cengkeh. Selama 90 tahun pertamanya, VOC meraup dividen sebesar 18,7% setiap tahunnya.[6] Sungguh bisnis yang menguntungkan.

Pemberontakan Belanda menandai kebangkitan historis kaum borjuasi, dan penjajahan Hindia Timur oleh VOC adalah basis dari akumulasi kapital primitif dari apa yang bisa kita sebut sebagai masyarakat borjuis pertama. Hasilnya jelas. Pada abad ke-17 Belanda adalah negara paling maju di Eropa. Marx menulis di Kapital: “Belanda, yang pertama kali mengembangkan sistem kolonial, pada 1748 telah berdiri di puncak keagungan komersialnya … Total kapital Republik [Belanda] barangkali lebih besar daripada total keseluruhan kapital di benua Eropa.”[7]

VOC memasuki periode kemunduran pada 1692 dan akhirnya dibubarkan pada 1798. Republik Belanda menanggung utang VOC, sebesar 134 juta guilder (setara dengan 1,2 miliar euro pada 2016[8] atau Rp 18 triliun), dengan syarat VOC harus menyerahkan semua asetnya di Hindia. Dengan ini, Republik Belanda memperoleh sebuah koloni di Asia pada 1798.[9]

Kemunduran VOC adalah manifestasi dari kemunduran Republik Belanda pada abad ke-18. Ini seperti yang ditulis oleh Marx: “Sejarah kemunduran Belanda sebagai negeri komersial yang berkuasa adalah sejarah takluknya kapital perdagangan terhadap kapital industri.”[10] Pada abad ke-18, Belanda menyerahkan posisi hegemoninya ke Inggris. “Pada awal abad ke-18, manufaktur Belanda telah kalah. Belanda berhenti menjadi negeri utama dalam perdagangan dan industri.”[11] Namun, perannya sebagai pedagang uang tetap penting sampai abad ke-19, dimana Belanda meminjamkan kapital yang sangat besar untuk Inggris. Kapital yang telah diakumulasi oleh Belanda melalui perdagangan berfungsi sebagai basis kebangkitan industri manufaktur di Inggris, seperti yang ditulis oleh Marx: “Salah satu usaha bisnis utamanya, oleh karena itu, dari 1701-1775, adalah meminjamkan kapital yang sangat besar, terutama kepada musuh besarnya Inggris. Hal yang sama sekarang terjadi antara Inggris dan Amerika Serikat. Kapital yang besar, yang muncul hari ini di Amerika Serikat tanpa akta kelahiran sama sekali, kemarin ada di Inggris yang dikucurkan dari darah anak-anak.”[12] Jadi, kebangkitan yang cepat dan pendek dari Belanda sebagai sebuah negeri pedagang kapitalis pada abad ke-17 adalah dasar untuk kebangkitan negeri industri kapitalis, terutama Inggris.

Tahun-tahun “Kekacauan” dan “Ketidakpastian” (1800-1830)

Revolusi Prancis 1789 menghempaskan seluruh Eropa ke dalam kekacauan. Seluruh penduduk Republik Belanda terjangkiti semangat Revolusi Prancis, dan pada 1795 sebuah revolusi popular pecah dan melahirkan Republik Batavia yang pendek umurnya (1795-1806). Selama periode yang pendek ini, semangat Revolusi Prancis juga menjangkiti kebijakan kolonial dengan banyak gagasan, yang berdasarkan kebebasan berusaha dan liberalisme, bermaksud membawa semangat liberté, égalité, fraternité (kebebasan, kesetaraan, persaudaraan) ke rakyat pribumi Hindia Timur Belanda. Akan tetapi, semua ocehan dan rencana untuk memajukan rakyat pribumi, untuk membawa nalar (reason) ke Hindia Timur yang primitif, tidak lain adalah sebuah “kerajaan borjuis yang ideal.”

Republik Batavia berakhir ketika Napoleon Bonaparte memasang sepupunya, Louis Bonaparte, sebagai Raja Belanda pada 1806. Pada 1815, Napoleon jatuh dan Belanda memperoleh kembali kemerdekaannya. Inggris, yang memegang kendali Hindia Timur di bawah Raffles pada 1811, mengembalikannya ke Belanda pada 1815.

Selama masa kekacauan dan ketidakpastian ini, administrasi kolonial Belanda secara perlahan-lahan mengkooptasi elite-elite penguasa lokal ke dalam administrasi mereka. Sebelumnya selama periode kekuasaan VOC para elite lokal dibiarkan mengontrol subyek mereka sesuka hati mereka. Di bawah pretensi untuk melindungi rakyat Hindia dari perlakukan semena-mena (demi membangun masyarakat berhukum dan tertib), sebuah mesin negara yang lebih ketat diimplementasikan di Hindia Timur Belanda dimana penguasa-penguasa lokal secara efektif menjadi karyawan yang diupah dan ditunjuk oleh pemerintah kolonial. Pemerintahan desa, vergadering, prinsip “yang sama menguasai yang sama” (memasukkan kelas penguasa lokal ke dalam pemerintah kolonial), semua ini didesain sesuai dengan kebutuhan ekonomi karena sistem tanam paksa membutuhkan sebuah pemerintah yang kuat.

Sistem Tanam Paksa

Setelah Perang Jawa 1825-1830 yang berakhir dengan menyerahnya kerajaan Mataram, yang menandai penaklukan penuh pulau Jawa, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Berbeda dari sistem transaksi rempah-rempah sebelumnya, sistem Tanam Paksa, dimana pemerintah kolonial mengorganisasi sebuah sistem produksi hasil bumi (cash-crop) untuk ekspor, membawa evolusi industri perkebunan yang membentuk sejarah Indonesia sebagai negeri eksportir bahan mentah untuk abad selanjutnya. Dari menjadi sumber bahan mentah untuk kapitalisme perdagangan, Hindia Timur perlahan-lahan menjadi sumber bahan mentah untuk kapitalisme industrial.

Sistem Tanam Paksa – sebuah sistem dimana Belanda memaksa petani Indonesia untuk menanam hasil bumi untuk ekspor – adalah sebuah sistem yang menyediakan landasan untuk pertumbuhan ekonomi di Belanda. Sistem ini adalah sebuah eksploitasi kolonial yang klasik. Tujuan utamanya untuk meningkatkan secara paksa hasil produksi pertanian (terutama di pulau Jawa) demi kepentingan anggaran belanja Belanda. Sistem ini adalah satu kesuksesan yang besar dari sudut pandang kapitalisme Belanda, menghasilkan produk ekspor tropis yang sangat besar jumlahnya, dimana penjualannya di Eropa memajukan Belanda. Dengan kopi dan gula sebagai hasil bumi utama, seluruh periode Sistem Tanam Paksa menghasilkan keuntungan sebesar kira-kira 300 juta guilder dari 1840-59 (setara dengan 2,9 miliar euro pada 2016).

Tabel I. Hasil Sistem Tanam Paksa, 1840-1859 (‘000 guilder)[13]

|

1840-1849 |

1850-1854 |

1855-1859 |

|

|

Kopi |

64.827 |

77.540 |

105.599 |

|

Gula |

-4.082 |

3.385 |

33.705 |

|

Lain-lain (nila, cochineal, kayu manis, merica, teh, tembakau) |

13.653 |

5.610 |

3.299 |

|

Total |

74.398 |

86.535 |

142.603 |

Kapitalis Belanda sama sekali tidak tertarik untuk mengembangkan kapasitas produksi pertanian. Otoritas kolonial menyediakan sedikit sekali kapital investasi, dengan hampir tidak ada perkembangan dalam teknik produksi dan manufaktur.

Kaum tani dipaksa berjalan berkilo-kilometer dari desa mereka ke tempat perkebunan kopi, dan kadang-kadang harus meninggalkan desa selama berbulan-bulan, bermukim di tempat penampungan sementara yang dekat dengan areal perkebunan kopi. Untuk perkebunan tebu, para petani dipaksa mengubah ladang padi mereka (dan irigasi mereka) menjadi ladang tebu. Para petani tidak hanya diharuskan mempersiapkan ladang, menanam, dan menjaga perkebunan tersebut, mereka juga harus menuainya dan mengangkutnya ke pabrik dengan cara dipanggul di atas pundak mereka karena kurangnya alat transportasi dan binatang, dan kondisi jalanan yang buruk. Mereka juga sekaligus bekerja di pabrik.

Sistem Tanam Paksa juga menyita sejumlah besar tenaga kerja petani untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk operasi sistem tanam paksa, termasuk membangun jalan dan jembatan untuk transportasi hasil bumi, pengembangan fasilitas pelabuhan, konstruksi perumahan untuk para pejabat, membangun pabrik dan gudang-gudang untuk hasil bumi, membangun dam dan irigasi, dan bahkan benteng pertahanan.[14]

Eksploitasi dari sistem ini tidak ada presedennya dalam sejarah penjajahan Belanda. Satu pejabat senior mengatakan, di bawah Sistem Tanam Paksa para petani dipaksa untuk melakukan 4 atau 5 kali lebih banyak kerja daripada yang biasanya dituntut sebelum 1830.[15] Kebanyakan petani harus bekerja selama lebih dari 150 hari dalam setahun untuk cultuurstelsel. Pembayaran yang diterima oleh mereka sangatlah kecil, dan mereka dipajak sangat tinggi. Gubernur Jendral pada saat itu (1845-1851), Jan Jacob Rochussen, memperkirakan pada 1857 sekitar 2/3 pembayaran yang diterima oleh petani diambil kembali oleh Pemerintah melalui berbagai macam pajak.[16] Kapitalisme di Belanda dan Eropa sungguh bangkit dari keringat dan darah jutaan petani di Hindia Timur.

Industri gula dikembangkan oleh pemerintah koloni Belanda dengan bantuan “kontraktor” swasta Belanda dan para priayi, kepala desa (lurah), dan elite-elite lokal. Kecepatan pertumbuhan laba gula (lihat Tabel I) cukup untuk menunjukkan pesatnya pertumbuhan industri ini dan bagaimana ini mempengaruhi periode selanjutnya. Fabriek (pabrik) gula menjadi pemandangan umum di daerah pedesaan. Sekitar 100 pabrik milik Eropa memproduksi lebih dari 130 ribu ton gula per tahun. Tebu-tebu ini ditanam oleh lebih dari 100 ribu petani yang menggarap sekitar 12 ribu hektar tanah.[17]

Periode Liberal (1870-1900)

Sistem Tanam Paksa menyediakan landasan untuk periode ekonomi selanjutnya, yang disebut periode Liberal. Selama periode sebelumnya, pemerintah menyuntik kapital yang besar untuk membangun perkebunan hasil-bumi dan fasilitas-fasilitasnya, terutama gula dan kopi, dan juga memastikan penyediaan tenaga kerja murah melalui kerja paksa. Sistem Tanam Paksa sangatlah menguntungkan. Namun, sistem Cultuurstelsel yang dijalankan pemerintah ini dipenuhi dengan nepotisme, dimana kontraktor pemerintah, pengusaha penanam swasta, perusahaan ekspor-impor, dan pegawai negeri Belanda semua mempunyai hubungan keluarga. Ini membuat gusar para kapitalis Belanda (dan kapitalis asing lainnya) yang berada di luar klik Jawa ini, yang melihat keuntungan besar dari bisnis ini dan ingin sepotong darinya. Inilah alasan sebenarnya mengapa Sistem Tanam Paksa dihentikan pada 1870, bukan karena kekhawatiran moral kaum imperialis Belanda terhadap kesengsaraan yang dialami oleh kaum tani Indonesia akibat sistem eksploitatif ini. Kita dapat melihat ini dengan jelas dalam nilai ekspor setelah Sistem Tanam Paksa, yang tumbuh bahkan dengan kecepatan yang lebih pesat dan tidak lain menandakan sebuah eksploitasi yang lebih ganas terhadap rakyat Hindia Timur Belanda.

Kebanyakan loncatan nilai ekspor dan produktivitas ini adalah karena peningkatan teknologi yang mengizinkan transportasi yang lebih baik dan pengolahan yang lebih efisien. Beberapa orang akan berargumen bahwa periode Liberal adalah tidak lebih eksploitatif daripada Sistem Tanam Paksa karena para petani diperlakukan lebih manusiawi dan pada saat yang sama produktivitas mereka ditingkatkan. Namun kaum Marxis bukanlah kaum moralis kacangan. Kami mengkaji eksploitasi dari sudut pandang nilai surplus yang disedot oleh kaum kapitalis dari kaum buruh dan tani, bukan hanya besarnya kesengsaraan yang mereka alami. Walaupun tentu saja kesengsaraan yang dialami oleh buruh dan tani Hindia Timur sangatlah keji dan memuakkan. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, selama periode Liberal penindasan rakyat Hindia Timur adalah lebih parah seperti yang ditunjukkan oleh statistik di bawah (Tabel 2). Pada 1870, tahun diakhirinya Sistem Tanam Paksa, ekspor per tahun dari Hindia Timur Belanda mencapai 80 juta guilder. Pada akhir Periode Liberal, 1900, ekspor per tahun telah meningkat 3 kali lipat, mencapai sekitar 230 juta guilder.

Tabel 2. Rata-rata per tahun nilai ekspor Hindia Timur Belanda menurut komoditas, 1823-1938 (‘000 guilder)[18]

|

Periode* |

Gula |

Kopi |

Tembakau |

Karet |

Minyak |

Total** |

|

1823-30 |

705 |

7772 |

81 |

0 |

0 |

11117 |

|

1831-40 |

6833 |

16000 |

90.5 |

0 |

0 |

30649 |

|

1841-50 |

15961 |

20172 |

752.5 |

0 |

0 |

49995 |

|

1851-60 |

26100 |

29734 |

856 |

0 |

0 |

72723 |

|

1861-70 |

32748 |

36834 |

2506 |

0 |

0 |

87952 |

|

1871-80 |

52114 |

60978 |

14583 |

74 |

129 |

165530 |

|

1881-90 |

64605 |

46459 |

21254 |

335 |

25 |

188618 |

|

1891-1900 |

66370 |

44456 |

34750 |

374 |

4489 |

219447 |

|

1901-10 |

96637 |

20298 |

48638 |

4791 |

22796 |

334352 |

|

1911-20 |

328020 |

33390 |

80180 |

80600 |

165210 |

973660 |

|

1921-30 |

362220 |

56300 |

91140 |

269340 |

194030 |

1439410 |

|

1930-38 |

62825 |

22725 |

39250 |

104312 |

120737 |

603275 |

* Dari 1823 hingga 1873, data ekspor yang tersedia hanya dari pulau Jawa dan Madura. Catatan pemerintah kolonial untuk seluruh Hindia Timur hanya dimulai pada 1874.

** Total nilai ekspor termasuk produk-produk lain seperti rempah-rempah, beras, teh, nila, tembaga, timah, dsb.

Dengan dihapuskannya Sistem Tanam Paksa – yang ditandai dengan disetujuinya Peraturan Gula 1870 – aktor utama dalam perkembangan industri perkebunan bergeser lebih ke perusahaan swasta dan kapital luar. Kapitalis swasta dan kapitalis petualang masuk ke dalam industri perkebunan Hindia Timur Belanda. 1925, sudah ada 121 perusahaan gula (suikerondernemingen) yang beroperasi di Hindia Timur Belanda, dan jumlah total pabrik gula (suikerfabrieken) yang dimiliki atau dikelola oleh perusahaan ini adalah 195.[19]

Pada tahun 1896, aliansi industri gula diperkuat dengan dibentuknya Sindikat Pemilik Pabrik Gula di Hindia Belanda (Algemeene Syndicaat van Suikerfabricanten in Nederlandsch Indie) yang mengikutsertakan hampir semua perusahaan gula di koloni. Jadi, dalam industri perkebunan gula di Hindia Timur Belanda kita dapat menyaksikan evolusi kapitalisme dari kompetisi bebas ke kapitalisme kartel. Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Lenin mengenai proses ini dalam bukunya yang terpenting Imperialisme: Tahapan Tertinggi Kapitalisme:

“Tahapan-tahapan utama dalam sejarah monopoli adalah sebagai berikut: (1) 1860-1870, tahapan tertinggi, puncak perkembangan kompetisi bebas; monopoli masihlah dalam tahapan embrio, yang hampir-hampir tak bisa dikenali. (2) Setelah krisis 1873, ada periode panjang perkembangan kartel-kartel; tetapi mereka masihlah pengecualian. Kartel-kartel ini belum mampu bertahan lama. Mereka masih merupakan fenomena sementara. (3) Ekspansi ekonomi pada akhir abad ke-19 dan krisis 1900-1903. Kartel-kartel menjadi salah satu fondasi seluruh kehidupan ekonomi. Kapitalisme telah berubah menjadi imperialisme.”[20]

Demikianlah, awal Periode Liberal pada 1870 menyaksikan puncak kompetisi bebas dalam industri perkebunan dimana kapital swasta masuk membanjiri setelah dihapuskannya Sistem Tanam Paksa. Pada akhir abad ke-19, kebanyakan perusahaan gula telah berhimpun ke dalam satu sindikat dimana sindikat ini “mencapai kesepakatan dalam ketentuan-ketentuan jual-beli, tanggal jatuh tempo, dll. Mereka membagi pasar di antara mereka sendiri. Mereka menetapkan jumlah barang yang akan diproduksi. Mereka menetapkan harga. Mereka membagi laba di antara berbagai perusahaan, dst.”[21]

Kebanyakan perusahaan yang beroperasi di Hindia Timur adalah perusahaan saham-gabungan, dimana mayoritas dari mereka berafiliasi dengan sebuah institusi finansial yang unik yang bernama cultuurbanken, sebuah kapital finans yang dibentuk untuk menyediakan investasi kapital bagi industri perkebunan di Hindia Timur Belanda. Dominasi kapital finansial adalah karakter umum kapitalisme di tahapan ini, dimana “kepemilikan kapital terpisahkan dari aplikasi kapital dalam produksi, dimana uang kapital terpisahkan dari kapital industrial atau produktif, dan dimana peminjam uang yang hidup sepenuhnya dari pendapatan yang diperolehnya dari uang kapital terpisahkan dari para pengusaha dan dari semua yang terlibat langsung dengan manajemen kapital. Imperialisme, atau dominasi finans kapital, adalah tahapan tertinggi kapitalisme dimana pemisahan ini mencapai proporsi yang luas.”[22]

Pada saat yang sama, kita juga menyaksikan industri minyak dan karet masuk ke pulau-pulau di luar Jawa pada awal 1870. Ekspansi kendali Belanda atas pulau-pulau luar-Jawa terjadi bersamaan dengan kepentingan perkebunan tembakau, karet, teh, kopi, dan kelapa di Borneo, Sulawesi, dan Sumatra Utara; tetapi daerah utama untuk aktivitas perkebunan di luar Jawa adalah Pantai Timur Sumatra, yang berubah dari hutan belantara yang pekat pada 1860an menjadi salah satu daerah perkebunan utama di dunia pada 1920an.

Sampai pada 1870an, 80 hingga 90 persen dari total nilai ekspor Hindia Timur Belanda ditujukan ke Belanda.[23] Ini merupakan hasil dari Sistem Tanam Paksa dimana pemerintahan Belanda bermaksud memperluas produksi ekspor di Jawa dan mengorientasikan ini secara eksklusif ke Belanda. Produksi dan ekspor di koloni ada di bawah kontrol ketat pemerintah. Dengan berakhirnya Sistem Tanam Paksa dimana aktor utama dalam perkembangan industri perkebunan semakin bergeser ke perusahaan swasta, dan juga dengan pembebasan tarif, porsi ekspor ke Belanda jatuh secara signifikan sedangkan ekspor intra-Asia meningkat. Pada permulaan abad ke-20, porsi ekspor ke Belanda telah jatuh sampai ke 30% sedangkan pada periode yang sama porsi ekspor ke Asia (terutama Singapura, diikuti oleh Cina/Hong Kong, India, dan Jepang) meningkat dari 13% pada awal 1870 ke 47% pada 1908.[24] Sebagai pelabuhan entri untuk perdagangan bebas, Singapura mengirim mayoritas ekspor Hindia Timur Belanda yang mendarat di pelabuhannya ke tujuan final di tempat-tempat lain, terutama ke Amerika Serikat.

Perkembangan pesat industri perkebunan bergerak bersamaan dengan perkembangan dominasi kolonial atas daerah Asia Tenggara oleh Inggris (di Malaya dan Birma), Prancis (Indochina: Vietnam, Laos, Kamboja), AS (Filipina), dan Belanda (Indonesia). Kemajuan dalam transportasi dan komunikasi antara Asia Tenggara dan Eropa juga berkontribusi pada perkembangan ini, terutama dibukanya Kanal Suez pada 1869 dan diletakkannya kabel bawah laut untuk telekomunikasi telegraf antara Eropa dan Asia pada 1860an dan 1870an.

Ekonomi koloni Asia Tenggara modern mencapai pertumbuhan tanpa-preseden antara 1870an hingga 1920an, bersamaan dengan periode boom kapitalis. Setelah kekuasaan kolonial di wilayah Asia Tenggara aman, kekuatan-kekuatan Eropa (Inggris, Prancis, AS, Belanda) mengkonsolidasikan dua pilar ekonomi, yakni industri perkebunan di Asia Tenggara Insular (Indonesia, Malaysia, dan Filipina), dan daerah penghasil beras di Daratan Utama Asia Tenggara (Mekong di Indochina, Chao Phraya di Thailand, dan Ayeyardwady di Burma) yang menyediakan suplai beras untuk Asia Tenggara Insular dimana produksi beras tidak cukup karena perkebunan yang meluas dan populasi yang meningkat. Secara singkat, perkembangan ini dicapai di bawah sebuah sistem perdagangan dan finansial internasional yang berpusat di Inggris pada saat itu.

Periode Etis (1900-1930) dan Kebangkitan Nasionalisme Indonesia

Di senja abad ke-20, kaum moralis dari borjuasi Belanda hati nuraninya sangat terusik dengan kemiskinan rakyat pribumi Hindia Timur akibat eksploitasi kolonial Belanda, sehingga mereka menuntut perbaikan kesejahteraan moral dan material untuk rakyat Hindia Timur. Akan tetapi, kebijakan etis sebenarnya hanyalah satu ekspresi dari kebutuhan ekonomi, dan bukan karena kebaikan hati dari kaum borjuasi Belanda.

Keperluan untuk semakin menyedot sumber daya alam Indonesia untuk memenuhi selera besar dari kapitalisme yang sedang meledak di Eropa dan AS memaksa para penindas untuk menciptakan landasan kokoh untuk ini. Mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan ekspatriat untuk mengelola koloni dengan industri perkebunan, ekonomi, dan pemerintah yang semakin membesar. Semakin banyak sekolah dibangun untuk rakyat pribumi guna melatih mereka untuk menjadi buruh kereta api, dokter, kasir, guru, administrator lokal, dst. Kita tengah menyaksikan pembentukan embrio kaum intelektual dan proletariat Indonesia.

Di skala dunia, periode ini ditandai dengan Perang Dunia Pertama dan Depresi Hebat. Karakter unik dari periode ini adalah kontraksi impor dan ekspor ke Belanda dan Inggris, dan ekspansi ekspor dan impor ke AS dan Jepang. Ini menandai layunya kapitalisme Inggris dan Belanda, dan mekarnya kekuatan adidaya AS dan Jepang.

Seperti yang kita lihat di Tabel 2 di atas, ekspor karet dan minyak menanjak selama periode ini dan mencapai puncaknya pada pertengahan 1920an, bersamaan dengan permintaan besar dari industri mobil yang sedang meledak di AS. Produksi gula juga mencapai zaman keemasannya pada 1920an dimana Jawa adalah produsen gula tebu ketiga terbesar di dunia setelah Kuba dan India.[25] Namun, di balik boom produksi karet dan gula tersirat problem over-produksi, yang pada akhirnya menyebabkan anjloknya harga karet dan sugar di dunia. Semenjak Depresi Hebat, gula sudah bukan lagi komoditas ekspor utama di Indonesia, dan diambil alih oleh karet dan minyak bumi. Karet tetap menjadi komoditas ekspor utama Indonesia hingga paruh pertama 1960an. Ekspor minyak adalah komoditas ekspor kedua setelah karet, tetapi porsi total ekspornya tetap kurang dari 20%, dan minyak bumi tidak akan menjadi komoditas ekspor utama hingga pada akhir 1960an. Pergeseran dari gula ke karet sebagai komoditas ekspor utama negeri ini juga menandai pergeseran dalam pusat pendapatan valuta asing dari Jawa ke pulau-pulau luar-Jawa, terutama Sumatra dan diikuti oleh Kalimantan.

Satu karakter unik lainnya dari periode ini adalah ekspansi ekspor ke AS setelah Perang Dunia I, bukan hanya dari Hindia Timur Belanda, tetapi juga dari wilayah-wilayah perkebunan seluruh Asia Tenggara Insular (Filipina, Indonesia, dan Malaya). Semenjak akhir Perang Dunia I sampai 1920an, porsi total ekspor ke AS meningkat sangat besar: di Filipina ini meningkat dari 37% pada tahun 1913 ke 75% tahun 1927, di Hindia Timur Belanda dari 2% pada tahun 1913 ke 13% tahun 1920, di Malaya dari 14% pada tahun 1913 ke 44% tahun 1927.[26] Selama periode yang sama, impor dari AS ke wilayah ini juga meningkat. Ini menandakan masa restrukturisasi imperialisme, dimana AS bangkit sebagai negara adidaya baru dan Kerajaan Inggris Raya yang tua tengah mengalami kemunduran.

Pada awal abad ke-20, kita menyaksikan bangkitnya nasionalisme di kebanyakan wilayah-wilayah jajahan. Di satu sisi, kekuatan imperialis telah menciptakan pasar bersama dan mengukir perbatasan-perbatasan artifisial di koloni-koloni yang tidak punya perbatasan sebelumnya, dan oleh karenanya secara paksa mereka mendirikan kerangka negara-bangsa. Di sisi lain, identitas nasional lahir di antara rakyat yang terjajah melalui perjuangan bersama melawan sang penjajah. Hindia Timur, dengan 16 ribu pulaunya, 300 suku yang berbeda-beda, dan 740 bahasa dan dialek – sebuah surga untuk antropolog – disatukan oleh sejarah penjajahan oleh Belanda. Lapisan pertama yang mengartikulasikan nasionalisme Indonesia adalah kaum intelektual muda yang belajar di luar negeri, yang membawa pulang dengan mereka semangat Revolusi Prancis, semangat liberté, égalité, fraternité, semangat revolusi borjuis-demokratik. Kekalahan pasukan Tsar Rusia oleh Jepang juga membantu melunturkan mitos keperkasaan Eropa. Rusia saat itu dilihat sebagai kekuatan Eropa yang dikalahkan oleh sebuah negara Asia yang tengah bangkit. Gagasan lain yang mengguncang dunia pada periode tersebut adalah Revolusi Rusia. Di tengah sturm und drang (topan dan badai) dari Perang Dunia I, sebuah negeri yang mencakup 1/6 dunia meluncurkan Revolusi Proletariat yang pertama dan menjangkiti seluruh dunia, termasuk dunia koloni, dengan semangatnya. Partai Komunis Indonesia pada 1920an adalah kekuatan utama dalam perjuangan nasionalis, dimana ia berdiri jauh lebih tinggi, secara politik dan organisasional, daripada elemen-elemen nasionalis lainnya. PKI merajut perjuangan pembebasan nasional dengan sosialisme, sampai pada kejatuhannya dalam pemberontakan 1926-27. Ketika PKI bangkit kembali, ia telah menjadi alat birokrasi Stalinis dan telah memisahkan perjuangan pembebasan nasional dan sosialisme dengan teori dua-tahapnya.

Kemerdekaan Nasional

Sejak hancurnya PKI secara fisik pada 1927, secara praktis panggung gerakan nasionalis didominasi oleh elemen-elemen borjuis-nasionalis seperti Soekarno dan Mohammad Hatta. Kekalahan PKI pada 1927 dan Depresi Hebat yang menyusul – yang memukul Indonesia cukup keras karena ekonominya sangat tergantung pada pasar dunia (populasi Indonesia meningkat dari 61 juta pada 1930 menjadi 70 juta pada 1940, sementara pendapatan nasional anjlok dari 3,5 miliar guilder ke 2 miliar guilder[27]) – menyongsong periode semi-reaksi, dimana gerakan nasionalis terpukul mundur secara politik dan organisasional. Sekitar 13 ribu orang ditangkap, dan ribuan tahanan dibuang ke kamp konsentrasi Boven Digul yang terkenal itu, yakni Siberianya Indonesia.

Gerakan nasionalis hanya memperoleh momentumnya kembali setelah kekalahan Belanda di tangan Jepang pada 1942, yang menandai berakhirnya tiga-setengah-abad penjajahan Belanda dan awal dari tiga-setengah-tahun penjajahan Jepang. Namun tipe nasionalisme yang bangkit adalah nasionalisme borjuis yang secara ketat dikendalikan oleh Jepang dalam kerangka Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya dengan slogan “Asia untuk Orang Asia”. Jepang mengasuh di bawah sayap mereka pemimpin-pemimpin penting Indonesia, di antara mereka adalah Soekarno dan Hatta, guna mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia untuk mesin perang mereka dalam mempertahankan wilayah-wilayah yang sudah mereka taklukkan dari pasukan Sekutu. Pada saat yang sama, pemimpin-pemimpin lain yang menunjukkan kecenderungan sosialis ditindas dengan kejam. Hanya organisasi-organisasi yang disetujui oleh Jepang diperbolehkan eksis, seperti Putera dan Djawa Hokokai. Organisasi-organisasi ini tidak lain adalah instrumen pemaksa dan pengendali Jepang.

Di balik janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia adalah usaha untuk mengendalikan gerakan nasionalis, supaya bila Indonesia merdeka ia tetap akan berada di bawah kekuasaan langsung mereka. Tipe pemimpin nasionalis yang diasuh oleh Jepang menunjukkan warna mereka yang sesungguhnya ketika momen-momen yang menentukan datang. Bahkan setelah menyerahnya Jepang pada 15 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta takut memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Jepang. Mereka harus dipaksa oleh kaum muda militan, yang tidak setuju kalau Indonesia mendapatkan kemerdekaannya sebagai hadiah dari Jepang. Terutama dengan menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu, ini berarti pasukan bersenjata Jepang di Indonesia akan bertindak sebagai perwakilan kekuatan Sekutu yang berniat mengembalikan koloni ini ke Belanda.

Setelah melalui banyak negosiasi dan keraguan, pada pagi hari 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan dimulailah babak baru dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang diperjuangkan di lapangan militer melawan kekuatan Sekutu dan di lapangan politik antara kaum reformis dan kaum revolusioner. Kaum reformis, yang dipersonifikasi oleh Hatta dan Sjahrir, merasa cukup dengan kemerdekaan Indonesia di bawah jempol imperialisme, sedangkan kaum revolusioner, yang dipersonifikasi oleh Tan Malaka dan front persatuannya Persatuan Perjuangan, menuntut Merdeka 100%. Kaum revolusioner berjuang dengan berani melawan pasukan Sekutu dan juga melawan pemimpin nasionalis seperti Hatta yang ingin berkapitulasi pada kekuatan imperialis dan mengembalikan semua perusahaan dan perkebunan Belanda, yang notabene berarti penundukan ekonomi Indonesia terhadap Belanda. Kaum nasionalis borjuis ini mengirim pasukan mereka untuk melawan milisi rakyat yang sedang berjuang mempertahankan bangsa mereka. Ribuan pejuang muda yang berani, yang dianggap terlalu revolusioner, diburu dan dibunuh oleh pasukan pemerintah, termasuk Tan Malaka pada 1949.

Pada 27 Desember 1949, setelah melalui banyak pertempuran, yang menewaskan lebih dari 200 ribu orang Indonesia, Belanda terpaksa mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, para pemimpin nasionalis telah menjual seluruh Indonesia dengan menyetujui pengembalian semua perusahaan, tanah perkebunan, dan tambang milik Belanda, dan membayar ganti rugi perang sebesar 4,3 milyar guilder (atau senilai 18,6 miliar euro pada 2016) ke Belanda. Ini meletakkan ekonomi Indonesia di bawah jempol imperialisme dan dengan demikian program 100% Merdeka dikhianati.

Orde Lama

Ekonomi Indonesia digambarkan sebagai “kemerosotan kronik” oleh Benjamin Higgins, penulis buku terkemuka mengenai Ekonomi Perkembangan pada periode tersebut. Dia menyimpulkan bahwa “Indonesia tentu harus dicatat sebagai kegagalan nomor satu di antara negara-negara kurang berkembang.”[28]

Sultan Hamengkubowono IX pada 1966 menjelaskan situasi pada saat itu sebagai berikut: “Setiap orang yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sedang mengalami sebuah situasi ekonomi yang menguntungkan sungguh kurang melakukan studi yang intensif … Bila kita membayar semua utang luarnegeri kita, kita tidak ada valuta asing tersisa untuk memenuhi kebutuhan rutin kita … Pada tahun 1965 harga-harga secara umum naik lebih dari 500 persen … pada tahun 1950an anggaran negara mengalami defisit sebesar 10 hingga 30 persen, dan pada tahun 1960an defisit ini meningkat hingga lebih dari 100 persen. Pada tahun 1965, ini bahkan mencapai 300 persen.”[29]

Kondisi sosial tidak lebih baik, dengan kontras antara yang kaya dan yang miskin semakin menajam pada saat itu, kendati pengumuman berulang-ulang dari pemerintah Soekarno mengenai cita-cita masyarakat adil dan makmur. Ini digarisbawahi oleh kutipan berikut ini dari seorang pengamat Indonesia selama pertengahan 1960an: “ … jumlah konsumsi barang mewah di Jakarta tampak meningkat … tajamnya peningkatan jumlah mobil, pada saat dimana transportasi publik semakin memburuk dengan serius, memberikan indikasi mengenai kesenjangan ini … setiap kali selalu ada peraturan ekspor-impor baru untuk menghentikan impor barang-barang mewah, tetapi entah bagaimana mereka tetap masuk.”[30]

Tabel 3. Indikator-Indikator Perkembangan Ekonomi Indonesia, 1960-1965[31]

|

1960 |

1961 |

1962 |

1963 |

1964 |

1965 |

|

|

Produk Domestik Nasional (Rp Milyar), Harga 1960 |

391 |

407 |

403 |

396 |

407 |

430 |

|

Pendapatan per kapita, % perubahan |

-1,6 |

1,7 |

-3,0 |

-4,0 |

0,3 |

3,2 |

|

Defisit anggaran dalam % pengeluaran |

17 |

30 |

39 |

51 |

58 |

63 |

|

Suplai Uang (M1), % perubahan |

37 |

41 |

101 |

94 |

156 |

302 |

|

Inflasi (CPI, % perubahan) |

20 |

95 |

156 |

129 |

135 |

594 |

Indikator ekonomi di atas selama periode 1960-65 jelas menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang menukik secara katastropik. Dalam 5 tahun, inflasi naik dari 20% hingga 600%, defisit anggaran naik dari 17% hingga 63%. Penyebab segera dan langsung dari meningkatnya inflasi, yang bagi buruh dan tani berarti menurunnya pendapatan riil mereka, tidak sulit untuk ditemukan. Suplai uang mulai meningkat dengan cepat dari 40% di awal 1960an sampai 300% pada 1965. Peningkatan suplai uang ini disebabkan oleh defisit anggaran, yang diatasi oleh pemerintah dengan mencetak lebih banyak uang.

Narasi utama yang telah dikeluarkan oleh kapitalis Barat adalah bahwa Soekarno, seperti kebanyakan pemimpin-pemimpin Dunia Ketiga di zamannya, memberikan perhatian yang berlebihan ke isu-isu politik dan mengabaikan isu-isu ekonomi; bahwa dia mempolitisasi bangsa secara ekstrem dan sebagai akibatnya mengurangi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, narasi ini tidak mempertimbangkan bahwa konsolidasi politik adalah sebuah langkah penting yang harus diambil oleh Republik muda ini. Kekuatan Sekutu telah menebar kekacauan di Republik, secara ekonomi dan politik. Kebijakan imperialis pada saat itu adalah untuk memecahbelah Indonesia menjadi negeri-negeri yang lebih kecil dan lemah dengan mendukung sejumlah gerakan separatis di seluruh nusantara. Banyak pemberontakan, yang kebanyakan disponsor dan didukung oleh imperialis, meledak, yang mengancam kesatuan nasional, yang bukan hanya harus dihadapi secara militer tetapi juga secara politik. Upaya militer untuk melawan kaum separatis adalah salah satu faktor utama yang membuat bangkrut pemerintah.

Dislokasi ekonomi yang parah selama periode Orde Lama pada akhirnya merupakan konsekuensi tak terelakkan dari kebijakan politik Soekarno — serta Partai Komunis Indonesia — yang setengah-setengah dalam menuntaskan Revolusi Indonesia. Selama periode ini, Revolusi Indonesia ada dalam persimpangan jalan: entah bergerak menghapus kapitalisme sepenuhnya dan mengorganisasi ekonomi seturut sistem ekonomi sosialis yang terencana dan demokratis; atau kembali sepenuhnya ke kapitalisme. Tidak ada jalan tengah. Tetapi, yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno adalah mempertahankan moda produksi kapitalis (kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, serta mekanisme pasar), sementara mencoba mengekangnya pula dengan berbagai regulasi, di antaranya: kontrol ketat terhadap arus kapital asing dan niaga ekspor-impor; nasionalisasi yang terbatas; reforma agraria (UU Pokok Agraria 1960); kontrol harga; dsb. Semua kebijakan ini – yang disebut Kebijakan Ekonomi Terpimpin – pun dilakukan dengan setengah-setengah, bombastis dalam kata-kata tetapi melempem dalam penerapan. Reforma agraria hanya di atas kertas saja, karena penerapan penuhnya mendapat perlawanan dari kapitalis dan tuan tanah. Ini yang lalu memicu aksi sepihak kaum tani. Nasionalisasi hanya memindahkan aset-aset asing ke tangan militer dan birokrat, bukan ke kelas buruh.

Soekarno dan PKI mendambakan kapitalisme yang diregulasi, tetapi ini justru mengganggu kerja normal kapitalisme. Sebagai akibatnya, kapitalis tidak punya motivasi untuk melakukan investasi, berproduksi, dan berdagang. Bila harga dikontrol, perniagaan dan ekspor-impor dikontrol, arus modal diperketat, serta kondisi politik yang bergolak dengan buruh dan tani yang termobilisasi menuntut upah layak dan tanah, maka tidak ada jaminan bahwa investasi kapitalis akan aman, berkelanjutan, dan membuahkan profit tinggi. Sebagai akibatnya, tercipta kondisi kekurangan kapital dan stagnasi produksi, yang semakin hari semakin parah dan menghentikan semua roda perekonomian.

Hanya ada dua jalan keluar dari kekacauan ekonomi ini. Pertama, meluncur ke revolusi sosialis: ekspropriasi tuas-tuas ekonomi penting dari tangan kapitalis, yang diletakkan di bawah kepemilikan dan kontrol demokratis kelas buruh, seturut ekonomi yang terencana. Kedua, melepaskan semua kekangan terhadap kapitalisme dan arus modal, terutama modal asing; serta menghentikan mobilisasi buruh dan tani yang mengancam profit kapitalis. Tidak ada jalan tengah. Perjuangan kelas yang semakin meruncing ini harus dibawa ke kesimpulan akhirnya: entah kemenangan penuh Sosialisme, atau kemenangan penuh Kapitalisme. PKI secara prinsipil menolak memimpin rakyat pekerja ke jalan yang pertama, dan niscaya Indonesia terdorong ke jalan yang kedua, jalan kontra-revolusi, yakni lahirnya Orba yang bermandikan darah rakyat. Kesulitan ekonomi di bawah Soekarno dilihat oleh rakyat sebagai kegagalan kebijakan “sosialis”, walaupun sesungguhnya tidak ada satupun yang sosialis dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Soekarno. Letih dengan semua celoteh mengenai “revolusi” dan “sosialisme” yang tidak memperbaiki taraf hidup rakyat tetapi justru menyeretnya ke jurang hiper-inflasi, opini publik rakyat pun berbalik arah, dari revolusi ke kontra-revolusi.

Pemerintahan Soekarno mencoba menyeimbangkan dua kekuatan utama: kekuatan komunis dan kekuatan tentara di bawah jendral-jendral reaksioner. Di belakang kaum Komunis adalah kelas buruh, petani miskin, kaum miskin kota, dan banyak kaum intelektual, artis, dan nasionalis kiri. Di belakang jendral-jendral reaksioner adalah kapitalis, pemilik tanah kaya, nasionalis sayap kanan, dan terutama kekuatan imperialis. Kebijakan setengah-hati pemerintahan Soekarno, yakni menyerukan frase-frase revolusioner tanpa menyelesaikan revolusi sosialis, tanpa menghapus kapitalisme secara penuh dan mengimplementasikan ekonomi terencana di bawah kontrol demokratik buruh, dan di sisi lain penolakan PKI untuk merebut kekuasaan karena mereka terikat kaki dan tangannya pada kelas borjuasi nasional (di bawah teori dua-tahap mereka), mengakibatkan kekalahan kelas pekerja. Dalam perjuangan kelas, hanya ada satu hukum: satu kelas harus menang dan kelas yang lain harus kalah. Sebuah situasi perjuangan kelas yang tajam, seperti di Indonesia pada akhir 1950 hingga pertengahan 1960, tidak bisa berlangsung selamanya. Satu kelas harus kalah. Sikap keras kepala PKI untuk mengabaikan perjuangan kelas dengan mengsubordinasikannya di bawah perjuangan nasional menyebabkan kehancuran mereka. PKI tidak ingin mengenali perjuangan kelas, tetapi perjuangan kelas mengenali PKI. (Baca “Akar Ideologis Kekalahan Partai Komunis Indonesia pada 1965” untuk penjabaran lebih dalam)

1965 dan Imperialisme AS

G30S adalah sebuah konter revolusi yang menyebabkan pembalikan penuh dalam perpolitikan Indonesia dan dunia. Di sini, negara terbesar keempat dengan partai komunis ketiga terbesar setelah Tiongkok dan Uni Soviet, berubah dari negeri yang sangat anti-imperialis menjadi partner AS yang penurut. Sebelum kudeta ini, duta besar AS telah terpaksa mengirim pulang hampir semua personilnya dan menutup konsulat-konsulat di luar Jakarta karena demonstrasi PKI yang militan. Buruh menyita perkebunan-perkebunan dan sumur-sumur minyak yang dimiliki perusahaan AS, dan Sukarno mengancam akan menasionalisasi mereka. Ancaman Indonesia akan menjadi komunis adalah nyata dan peristiwa ini bisa mengubah wilayah Asia Tenggara menjadi merah juga.

Sebuah laporan intelijen tingkat tinggi yang dipersiapkan pada awal September 1965 melaporkan bahwa “Indonesianya Soekarno sudah berlaku layaknya sebuah negeri komunis dan lebih bermusuhan secara terbuka dengan AS dibandingkan kebanyakan negeri-negeri komunis lainnya.” Laporan tersebut juga meramalkan bahwa pemerintah Indonesia akan didominasi secara penuh oleh PKI dalam dua atau tiga tahun, dan “kebangkitan Indonesia ke komunisme akan menghantar pukulan berat terhadap perpolitikan dunia. In akan dilihat sebagai sebuah perubahan besar dalam perimbangan kekuatan-kekuatan politik internasional dan akan menyuntikkan nyawa baru ke dalam tesis bahwa komunisme adalah gelombang masa depan.”[32]

Indonesia dianggap sebagai kartu domino terbesar di Asia Tenggara. Dalam pidatonya pada 1965, Richard Nixon membenarkan pemboman Vietnam Utara sebagai satu cara untuk mengamankan “potensi tambang yang besar” di Indonesia. Sejarawan Dr. John Roosa menekankan bahwa pasukan infanteri yang mulai turun ke Vietnam pada Maret 1965 akan jadi sia-sia bila kaum Komunis meraih kemenangan di sebuah negeri yang jauh lebih besar dan strategis, yaitu Indonesia. Kemenangan PKI di Indonesia akan membuat intervensi AS di Vietnam sia-sia.[33] Menteri Pertahanan Robert McNamara, yang menjabat di bawah Presiden John F. Kennedy dan Lyndon B. Johnson, berpendapat bahwa AS seharusnya mengurangi keterlibatannya di Vietnam setelah tertumpasnya PKI di Indonesia.[34] Setelah Indonesia, kartu domino utama di Asia Tenggara, telah diamankan dengan baik, para politisi AS seharusnya menyadari bahwa Vietnam tidaklah sekrusial seperti yang pertama kali dikira, begitu pendapat McNamara. Akan tetapi, pada saat itu, peperangan di Vietnam telah memiliki logikanya sendiri, yang terpisahkan dari teori domino. Kemenangan AS di Vietnam, setelah jatuhnya PKI, lebih dibutuhkan untuk menjaga gengsi pemerintah AS dan menghindari rasa malu dari kekalahan dalam perang, daripada untuk menghentikan komunisme di Asia Tenggara.

Seperti yang ditunjukkan di atas, Indonesia adalah sangat penting bagi kaum kapitalis dunia karena kekayaan alamnya. Setelah Perang Dunia II, AS telah menetapkan Indonesia ke dalam lingkup pengaruh ekonomi Jepang; minyak, mineral, dan hasil bumi Indonesia akan memasok industrialisasi Jepang. Kekhawatiran utama AS adalah bagaimana mengamankan Jepang. Dengan akses murah ke sumber daya alam Indonesia, ini dipercaya dapat menjaga Jepang untuk tetap di kampnya. Ini dapat dilihat dari statistik ekspor setelah 1965, dimana Jepang menjadi tujuan ekspor utama Indonesia, dari sekitar 3-7% pada 958-1962 hingga 50% pada 70an dan 80an.[35]

Orde Baru

Orde Baru membuka satu periode eksploitasi yang semakin parah. Dalam waktu 10 tahun, dari 1971 hingga 1981, total nilai ekspor per tahun meloncat dari US$ 1,2 miliar hingga US$ 25,2 miliar, sebuah lompatan besar, 2100% dalam 10 tahun.[36]

Migas secara konsisten mencakup lebih dari 50 persen total nilai ekspor hingga 1987, dengan Jepang sebagai tujuan ekspor utama.[37] Sekitar 80% ekspor migas menuju Jepang dan Amerika Serikat.[38] Periode 1971-1987 sering disebut sebagai periode migas.

Jepang jadi tujuan ekspor utama, terutama dari awal 1970an hingga akhir 1980an, dimana ekspor ke Jepang adalah sebesar 40-50%. Level ekspor ke AS menyusul Jepang, dengan total gabungan ekspor ke Jepang dan AS sebesar 60-70% selama 1971-1987.[39] Konsentrasi ekspor ke AS dan Jepang ini dimulai pada akhir 1960an, yang bersamaan dengan ditumbangkannya rejim Soekarno dan kekuatan PKI pada 1965-66. Ini sejalan dengan kebijakan luar negeri AS untuk menempatkan Indonesia di dalam lingkup ekonomi Jepang.

Dominasi ekspor migas mulai menurun setelah memuncak pada 1981. Selama paruh kedua 1980an, ekspor migas mengalami penurunan sampai 1/3 dari level 1981. Penurunan ini disebabkan terutama oleh anjloknya harga minyak dunia pada 80an, atau yang disebut dengan krisis minyak 1980, dimana harga minyak jatuh dari puncaknya $35 per barel pada 1980 sampai ke kurang dari $10 pada 1986

Menyusul penurunan tajam pada 1980an, ekspor minyak stagnan pada 1990an. Porsi ekspor migas jatuh menjadi 20% pada akhir 1990an. Minyak perlahan-lahan kehilangan posisinya sebagai komoditas ekspor utama. Menggantikan tempatnya, kita saksikan peningkatan hebat dalam ekspor kayu lapis pada awal 1990an, tekstil dan garmen pada pertengahan 1990an, dan produk-produk elektronik pada paruh kedua 1990an.[40] Indonesia jelas menggantikan ekspor bahan mentahnya dengan ekspor produk-produk industrial.

Tujuan ekspor juga berubah pada akhir 1990an. Perdagangan produk-produk industrial dengan negeri-negeri Asia Timur (Korea, Taiwan, dan Tiongkok) selain Jepang dan negeri-negeri ASEAN menjadi fundamental dalam perdagangan luar negeri Indonesia. Tren ekonomi ekspor Indonesia dari paruh kedua abad ke-19 sampai abad ke-20 dapat diringkas seperti demikian (Lihat Tabel 4).

Tabel 4. Tren Ekonomi Ekspor, 1850-2000

|

Periode |

Komoditas Ekspor Kunci |

Daerah Produksi Utama |

Tujuan Ekspor Utama |

|

Sampai 1870 |

Kopi |

Jawa |

Belanda |

|

Sampai 1920an |

Gula |

Jawa |

Asia Selatan dan Timur |

|

Sampai pertengahan 1960an |

Karet |

Pulau-pulau luar Jawa (terutama Sumatra) |

AS |

|

Sampai pertengahan 1980an |

Migas |

Pulau-pulau luar Jawa (terutama Sumatra) |

Jepang |

|

Sampai akhir abad ke-20 |

Produk manufakur |

Jawa |

Asia Timur dan ASEAN |

Selama era karet 1930an dan era migas 1960an, produksi ekspor terkonsentrasi di luar Jawa. Namun, pada akhir 1980an, ada peningkatan ekspor dari Jawa, yang memiliki tenaga kerja besar dan kapasitas untuk memproduksi barang-barang industrial untuk ekspor.

Pertumbuhan Kelas Buruh di Indonesia

Indonesia mengalami pergeseran komoditas ekspor kunci dari pertanian dan pertambangan ke beragam produk manufaktur (Lihat Tabel 5). Pada akhir 1980an, manufaktur sendiri berkontribusi hampir 30% dari total pertumbuhan PDB, dibandingkan 10% kontribusi pada pertumbuhan pada akhir 1960an.[41] Selama periode 1986-1993, pertumbuhan lapangan pekerjaan di manufaktur skala besar dan menengah meningkat 9% per tahun.[42] Selama periode yang sama, pekerjaan di sektor pertanian mengalami penurunan. Jutaan orang bermigrasi dari pedesaan ke perkotaan. Lapisan proletariat baru ini, yang terlempar dalam jumlah ribuan ke pabrik-pabrik, adalah salah satu kekuatan yang mengguncang rejim Soeharto. Jumlah pemogokan yang tercatat pada 1990an meningkat pesat, dari 61 pemogokan pada 1990, meningkat sampai 300 pemogokan pada 1994. Sebagian besar pemogokan ini berlangsung di industri tekstil, garmen, dan sepatu yang berupah rendah.[43]

Tabel 5. PDB Non-migas dan Lapangan Kerja menurut Sektor, 1976-2007 (persen dari total)[44]

|

PDB non-migas (%) |

Lapangan Pekerjaan (%) |

|||||||

|

1976 |

1986 |

1997 |

2007 |

1976 |

1986 |

1997 |

2007 |

|

|

Pertanian |

36,8 |

26,7 |

16,4 |

14,9 |

61,6 |

55,1 |

41,2 |

41,2 |

|

Manufaktur |

10,6 |

17,8 |

28,4 |

26,9 |

8,4 |

8,2 |

12,9 |

12,4 |

|

Pertambangan |

1,3 |

1,8 |

3,3 |

4,2 |

0,2 |

0,6 |

1,0 |

1,0 |

|

Listrik, Gas, dan Air Bersih |

0,3 |

0,3 |

0,5 |

0,7 |

0,1 |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

|

Konstruksi |

5,9 |

6,3 |

8,5 |

6,7 |

1,7 |

2,7 |

4,8 |

5,3 |

|

Perdagangan, Hotel |

21,5 |

19,7 |

19,2 |

18,6 |

14,4 |

14,3 |

19,8 |

20,6 |

|

Transportasi, Komunikasi |

3,6 |

5,0 |

8,7 |

10,1 |

2,7 |

3,0 |

4,8 |

6,0 |

|

Keuangan |

3,3 |

7,0 |

8,7 |

10,1 |

0,2 |

0,5 |

0,8 |

1,4 |

|

Pemerintah |

6,7 |

8,6 |

5,6 |

4,4 |

3,4 |

4,6 |

4,7 |

3,7 |

|

Jasa lain |

10,0 |

6,9 |

4,0 |

5,6 |

7,3 |

10,0 |

9,8 |

8,3 |

Dalam periode 21 tahun antara 1976 hingga 1997 (Lihat tabel 5), PDB non-migas tumbuh rata-rata 7,5% per tahun. PDB pertanian perlahan-lahan menurun dari 36,8% tahun 1976 hingga 16,4% pada tahun 1997, sedangkan PDB manufaktur meningkat dari 10,6% hingga 28,4%. Porsi lapangan kerja dari sektor pertanian juga mengalami penurunan perlahan-lahan dari 61,6% pada 1976 ke 41,2% pada 1997, sedangkan di sektor manufaktur ini meningkat dari 8,4% ke 12,9% dalam jangka waktu yang sama. Di sini kita lihat bagaimana buruh manufaktur menjadi semakin penting di Indonesia, dalam hal jumlah dan juga kontribusinya ke PBD per kapita. Pada 2007, walaupun hanya mencakup 12,4% lapangan kerja, buruh manufaktur berkontribusi ke PBD sebesar 26,9%, sedangkan sektor pertanian dengan 41,2% lapangan kerja hanya berkontribusi 14,9% PBD.

Status pekerjaan di Indonesia yang paling dominan adalah pekerja berusaha-sendiri yang mencakup 41% dari total pada 2007. (Lihat Tabel 6) Pekerja berusaha-sendiri bekerja sendirian atau dengan bantuan dari anggota keluarga yang tidak dibayar. Oleh karena itu, pada kenyataannya kedua kategori ini saling bertautan, yang menciptakan sektor informal yang berjumlah total sekitar 60-70%, atau sekitar 60-70 juta rakyat yang terpaksa menciptakan lapangan kerja mereka sendiri karena tidak ada pekerjaan yang tersedia.

Tabel 5. Tren dalam status pekerjaan, 1986-2007 (% dari total lapangan pekerjaan)[45]

|

Status |

1986 |

1996 |

2003 |

2007 |

|

Berusaha sendiri |

45,9 |

46,9 |

42,6 |

41,3 |

|

Pekerja keluarga/tidak dibayar |

27,1 |

17,5 |

19,5 |

17,3 |

|

Total pekerja non-upahan |

73,0 |

64,4 |

62,1 |

58,6 |

|

Pekerja upahan reguler |

19,7 |

27,5 |

26,2 |

28,1 |

|

Pekerja upahan kasual |

6,7 |

6,7 |

8,6 |

10,4 |

|

Total pekerja upahan |

26,4 |

34,2 |

34,8 |

38,5 |

|

Bos/Majikan |

0,7 |

1,4 |

3,0 |

2,9 |

Secara umum kita melihat peningkatan jumlah pekerja upahan, reguler atau kasual, dari total 26,4% pada 1986 ke 38,5% pada 2007, dan menurunnya jumlah pekerja sektor informal (pekerja berusaha sendiri dan pekerja keluarga/tidak dibayar) dari 73% ke 58,6%. Setelah krisis 1997, ada penurunan sedikit dalam pekerja upahan reguler ke 26% pada 2003, tetapi lalu ini kembali ke level pra-krisis pada 2005 dan meningkat ke 28% pada 2007. Kita dapat melihat bahwa penurunan ini diserap oleh pekerja keluarga/tidak dibayar, dimana buruh yang dipecat bergantung pada keluarga mereka untuk pekerjaan dan sebagai gantinya diberikan ongkos hidup. Pekerja upahan reguler lebih umum dalam manufaktur dan pelayanan jasa. Lebih dari 40% buruh di sektor non-pertanian adalah pekerja reguler, dibandingkan dengan hanya 6% di pertanian. Kita juga menyaksikan pergeseran ke lebih banyak pekerja upahan reguler di sektor pertanian, dimana pada tahun 1986 hanya 0,3% dari pekerja pertanian adalah pekerja upahan, pada 2007 ini menjadi 5,8%.[46] Kaum proletariat di Indonesia jelas sedang meningkat jumlahnya dan juga posisi ekonominya dalam sistem kapitalis.

Industrialisasi dan pertumbuhan kelas buruh yang pesat juga telah menarik sejumlah besar perempuan ke dalam barisannya. Walaupun perempuan-perempuan muda ini dieksploitasi secara brutal dan dipaksa pindah dari desa ke pabrik-pabrik, pekerjaan dan perjuangan mereka telah mengubah kehidupan, status sosial, dan kepercayaan diri perempuan Indonesia yang dulunya dikenal penurut. Mereka bukan korban eksploitasi dan ketidakadilan yang pasif. Namun mereka telah menjadi agen perubahan sosial yang aktif, dan sering kali mereka lebih vokal daripada rekan laki-laki mereka. Tidak sedikit dari mereka yang telah menjadi pemimpin buruh dan perjuangan.

Lapisan buruh lainnya yang cukup penting adalah buruh migran Indonesia. Pada 2008, jumlah buruh migran Indonesia adalah sekitar 5,8 juta, jumlah ini setara dengan separuh jumlah buruh di sektor manufaktur medium dan besar.[47] Mayoritas dari mereka adalah perempuan dan bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga. Sisanya bekerja di sektor pertanian dan industri sebagai buruh harian. Buruh-buruh ini adalah sumber valuta asing yang penting, menghasilkan sebesar US$ 5 milyar pada 2006[48], yakni dua kali nilai ekspor pertanian. Walaupun banyak dari mereka teratomisasi karena watak pekerjaan mereka, mereka telah mampu membentuk serikat-serikat buruh untuk berjuang demi hak-hak mereka.

Krisis 1997-98 dan Reformasi

Tujuh tahun sebelum krisis ekonomi 1997, ada influks kapital yang besar ke dalam sektor swasta, dari US$ 314 juta pada 1989 ke US$ 11,5 milyar pada 1996, sebuah peningkatan 3500%.[49] Kapital swasta yang besar ini, kebanyakan darinya adalah kapital jangka pendek yang diinvestasikan ke sektor real-estate, menciptakan ekonomi gelembung yang meledak pada saat krisis finansial Asia 1997. Krisis sangat parah. Dari pertumbuhan per tahun rata-rata 7%, PDB riil berkontraksi hampir 14% pada 1998. Nilai Rupiah anjlok dari Rp. 2.450 ke Rp. 14.900 terhadap dolar AS antara Juni 1997 dan Juni 1998. Pemerintahan kapitalis, dengan bantuan dari reformis-reformis tulen, cepat membail-out bank-bank dan perusahaan-perusahaan finansial yang berjatuhan. Sebagai akibatnya, hutang publik pemerintah naik dari nol sebelum krisis menjadi US$ 72 milyar, sebuah jumlah besar yang harus dibayar oleh rakyat pekerja.

Investasi Asing Langsung (FDI) juga jatuh dengan tajam. MFDI sebesar US$ 5,6 milyar pada 1996 berubah menjadi keluarnya FI sebesar US$ 4,6 milyar pada 2000. Kapital swasta asing terus meninggalkan Indonesia sampai 2004 dimana ini berdiri di angka negatif US$ 1,5 milyar. FDI mulai masuk kembali pada 2005, dan pada 2006 ini berjumlah US$ 4,1 milyar.[50]

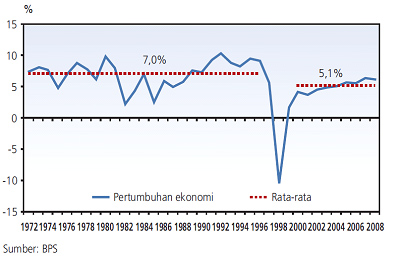

Setelah krisis, pertumbuhan tetap rendah dengan PDB riil tumbuh tidak lebih dari 5% per tahun selama 1997-2004, dan sekitar 5,5% pada 2005-2006, dan 6,3% pada 2007.

Figur 1. Pertumbuhan PDB di Indonesia[51]

Krisis ekonomi ini adalah jerami yang mematahkan punggung unta. 32 tahun pembangunan terurai secara eksplosif. Harga kebutuhan sehari-hari meroket. Represi demokrasi menjadi semakin tidak tertanggungkan, dengan insiden 27 Juli 1997 – penyerangan markas Partai Demokrasi Indonesia – menjadi titik balik. PDI dan Megawati menjadi titik referensi untuk perjuangan demokrasi.

Rejim Soeharto ditumbangkan oleh massa. 32 tahun kediktatoran diremukkan dalam satu malam ketika jutaan rakyat turun ke jalan dan memaksa Soeharto untuk mundur. Namun, Reformasi membawa apa yang ditakdirkannya: reforma kosmetik dan bukan perubahan fundamental. Reforma di periode krisis ekonomi hanya dapat berarti konter-reforma, dan ini yang terjadi. Perusahaan-perusahaan milik negara diprivatisasi dan subsidi dihapus; agenda neo-liberal diimplementasikan dengan ganas. Reformasi memang memberikan ruang demokrasi, dan ini kendati para reformis. Namun, Reformasi juga membawa lebih banyak kebebasan kepada kaum kapitalis untuk mengeksploitasi massa.

Setelah 12 tahun, menjadi jelas bagi siapapun bahwa Reformasi gagal membawa perubahan fundamental ke dalam masyarakat. Walaupun Reformasi menghantarkan satu pukulan besar ke rejim kapitalis, memaksa Soeharto untuk mundur dan membuka ruang demokrasi – walaupun ini adalah ruang demokrasi borjuis – ia gagal menyelesaikan problem fundamental yang dihadapi oleh jutaan buruh, tani, nelayan, kaum muda, dan kaum miskin kota. Kemiskinan masih tinggi. Persentase populasi yang hidup dengan 1 dolar per hari (kemiskinan ekstrim) pada 1996 – puncak boom ekonomi Indonesia – adalah 7,8%, dan di tahun 2006 angka ini menjadi 8,5%. Namun bila kita ambil garis kemiskinan 2-dolar-per-hari, maka kemiskinan pada 2006 melonjak ke 53%.[52] Ini berarti bahwa lebih dari setengah rakyat Indonesia hidup jauh di bawah PBD per kapita $3900 (angka tahun 2008). 10% penduduk termiskin hanya mengkonsumsi 3% kekayaan, sedangkan 10% penduduk terkaya mengkonsumsi 32,3%.[53]

Kegagalan Reformasi sangatlah mencolok sehingga bahkan massa rakyat mulai mengidamkan “masa lalu yang baik” di bawah Soeharto ketika kemiskinan lebih tertanggungkan dan ada semacam kestabilan. Di bawah kedok demokrasi, tingkat eksploitasi sebenarnya justru meningkat. Ini adalah logis, karena bagi kelas penguasa demokrasi berarti kebebasan untuk menindas. Sebagai konsekuensinya, agenda neo-liberal telah diimplementasikan lebih ganas dalam tahun-tahun belakangan. Banyak perusahaan dan properti negara yang sedang diprivatisasi. Subsidi negara dihapus. Tidak heran kalau rakyat letih akan situasi sekarang ini dan skeptis akan apa yang telah dibawa oleh Reformasi 1998.

Resesi Dunia 2008

Indonesia tidak dapat lolos dari pengaruh resesi dunia yang dipicu oleh krisis kredit perumahan di AS. Di Indonesia, ekonomi pada tiga kuartal pertama 2008 dipenuhi dengan optimisme dan tumbuh di atas 6%. Ketika resesi menghantam, ekonomi menyusut 5,2% pada kuartal keempat. Hampir seperti krisis 1997, Rupiah mengalami 30% depresiasi terhadap dolar AS dalam dua bulan Oktober dan November 2008. Bursa saham kehilangan hampir separuh nilainya antara Januari 2008 (2627,3) dan Desember 2008 (1355,4).

Namun, Indonesia pulih dengan cepat dari resesi ini. Di paruh pertama 2009, PBD Indonesia tumbuh 4,2%, terbesar di Asia Tenggara sementara negara-negara lain di wilayah yang sama mengalami penurunan PBD, Singapura -3,5%, Thailand -4,9%, dan Malaysia -5,1%. Pada 2009, Indonesia mencatat pertumbuhan PDB sebesar 4,5%, dengan pertumbuhan kuartal keempat yang impresif sebesar 5,4%. Selain itu, pada paruh pertama 2009, Bursa Efek Jakarta rebound dengan cepat, ketiga tercepat setelah Shanghai dan Mumbai. Pada akhir 2009, BEJ telah kembali ke nilai sebelum krisis.

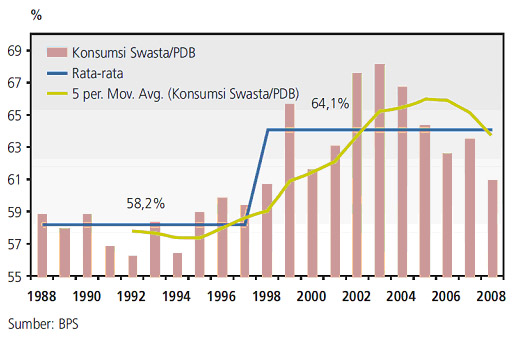

Ekonomi Indonesia tidak terpukul oleh resesi separah negara-negara Asia Tenggara lainnya karena di dekade terakhir pertumbuhannya telah berdasarkan pada konsumsi domestik, dan bukannya perdagangan ekspor.

Figur 2. Konsumsi Domestik di Indonesia[54]

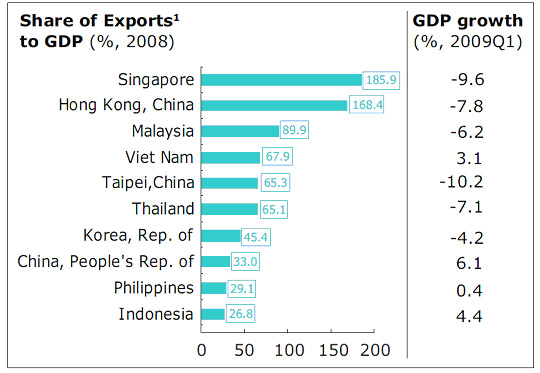

Faktor lainnya adalah nilai ekspor Indonesia hanyalah sekitar 25% dari PDB, sedangkan banyak negeri di Asia memiliki rasio ekspor terhadap PDB yang jauh lebih tinggi. Dengan menurunnya pertumbuhan volume perdagangan global dari 8,1% selama 5 tahun terakhir sebelum krisis menjadi 4,1% pada 2008 dan -12,2% pada 2009, negeri-negeri yang bergantung pada ekspor terhantam segera dan lebih parah.

Figur 3. Bagian Ekspor dan Pertumbuhan PDB – Asia Timur Berkembang[55]

Perbankan Asia umumnya tidak terlalu terekspos oleh krisis kredit perumahan AS, dan ini melindungi sistem perbankan Asia dari syok awal krisis finansial ini. Dari total US$ 1,5 triliun kredit macet dan kerugian kredit yang tercatat di seluruh dunia semenjak Juli 2007, hanya US$ 39 milyar, atau sekitar 2,7%, bersumber dari institusi finansial Asia – kebanyakan datang dari Jepang dan Tiongkok.[56]

Selain itu, paket stimulus pemerintah sebesar US$ 7,1 milyar (Rp. 73,3 triliun) pada 2009 juga telah mendorong konsumsi domestik. Pemerintah Indonesia akan melanjutkan paket stimulus sebesar Rp 38,3 triliun untuk tahun 2010.

Kesuksesan ini telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memproyeksikan pertumbuhan yang sangat optimis selama lima tahun ke depan. Pada akhir Summit Nasional Oktober 2009 yang dihadiri lebih dari 1300 pejabat dari pemerintah, kamar dagang asing, asosiasi pemilik modal, dsb., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan rata-rata ekonomi: 5,5-5,6 persen tahun 2010, 6,0-6,3 persen 2011, 6,4-6,9 persen 2012, 6,7-7,4 persen 2013, dan 7 persen 2014.

Namun ini bukan berarti bahwa buruh Indonesia selamat dari krisis. Pada Februari 2009, Rizal Ramli dari think tank swasta Econit mengatakan bahwa dia mengestimasikan perusahaan-perusahaan telah memotong 800 ribu pekerjaan semenjak tahun lalu.[57] Kebanyakan pemecatan ini tercatat di industri manufaktur: tekstil, garmen, otomotif, sepatu, dan kertas. Hingga akhir tahun 2008, sekitar 250 ribu buruh migran telah dikirim pulang oleh majikan mereka.[58]

Kenyataan bahwa Indonesia pulih dengan cepat dari krisis ini bukanlah alasan untuk perayaan bagi buruh dan tani. Brazil, Indonesia, India, Cina, dan Afrika Selatan (yang dinamai BIICS) dijunjung sebagai negara-negara yang mendorong pertumbuhan ekonomi dunia sementara seluruh dunia lainnya anjlok. Laporan terbaru dari OECD berjudul Going for Growth 2010 memberikan sebuah “nasihat” kepada pemerintah Indonesia untuk menghapus subsidi bahan bakar minyak. Pier Carlo Padoan, Deputi Sekjen dan Ekonom utama OECD, mengatakan bahwa penghentian subsidi BBM adalah salah satu kebijakan yang harus diambil oleh Indonesia: “India dan Indonesia masing-masing menghabiskan 10% dan 20% dari belanja pemerintah untuk subsidi, sebagian besar untuk subsidi energi. Bila harga BBM tetap rendah, tidak hanya pemborosan konsumsi yang terjadi tapi juga dapat berdampak buruk ke lingkungan.”[59] Ini adalah persiapan untuk pemotongan besar dalam pengeluaran publik yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan defisit yang diciptakan untuk membail-out bank-bank dan perusahaan-perusahaan yang berjatuhan selama resesi ekonomi.

Selain itu, pada 2009, pemerintah mengeluarkan UU 39/2009 yang mempromosikan pembentukan Zona Ekonomi Khusus untuk mendorong industri dengan melonggarkan aturan-aturan perburuhan dan lingkungan hidup, dan memberi subsidi untuk perusahaan-perusahaan, semua atas nama meningkatkan kompetisi di Indonesia. Semenjak diberlakukannya UU tersebut, 48 daerah telah mendaftar untuk ZEK ini. Pemerintah berencana untuk membangun lima ZEK di seluruh Indonesia hingga tahun 2012.[60]

Pada 1 Januari 2010, Indonesia, dengan sembilan negara ASEAN lainnya, meratifikasi ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang akan mengurangi tarif lebih dari 7500 kategori produk, atau sekitar 90% dari barang impor, hingga nol. ACFTA adalah area perdagangan bebas terbesar dalam hal populasi, dengan sekitar 1,9 milyar penduduk, dan ketiga terbesar dalam hal PDB nominal. Menyusul ACFTA adalah ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA) yang diharapkan akan mulai diterapkan di Indonesia pada 1 Juni 2010, dan Indonesia akan berkomitmen mengurangi tarif impor sebesar 42,5%.

Kedua perjanjian perdagangan bebas ini akan membanjiri pasar Indonesia dengan barang-barang murah dari Tiongkok dan India, menghancurkan industri manufaktur dan pertanian Indonesia, dan menciptakan perlombaan ke bawah yang lebih parah tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh wilayah ASEAN-Cina-India. Perjanjian perdagangan bebas ini akan merugikan buruh dan tani dari seluruh wilayah ini. Namun solusinya bukan lebih banyak proteksionisme, karena perdagangan bebas dan proteksionisme di bawah kapitalisme adalah dua sisi dari koin yang sama. Kenyataannya, kebijakan proteksionis akan mendorong negeri-negeri lain untuk juga menerapkan kebijakan yang serupa, yang lalu menyebabkan kontraksi tajam dalam perdagangan dunia dan sebagai akibatnya kemerosotan global. Untuk negara-negara kurang berkembang seperti Indonesia, kebijakan proteksionis negara-negara kapitalis besar akan membuatnya kehilangan pasar ekspor dan menghancurkan industri dalam negeri, dan mendorong jutaan buruh dan tani ke pengangguran.

Menilik situasi ekonomi global dengan pemulihan ekonomi tanpa penciptaan lapangan kerja, proyeksi optimis dari pemerintahan SBY berdiri di atas fondasi yang rapuh. Walaupun secara formal resesi telah berakhir, dampak resesi ini akan berkepanjangan dan pemulihan ekonomi tidak akan mulus. Pertama, resesi besar ini diatasi oleh negeri-negeri maju dengan menyuntik sebanyak US$ 11 triliun, atau 1/5 output global, guna menyelamatkan ekonomi. Menurut IMF, hutang publik bruto dari sepuluh negeri terkaya akan meningkat sampai 106% dari PDB, dari 78% pada 2007 silam. Defisit besar ini harus dibayar dengan memangkas pengeluaran publik, yang akan berarti penurunan dalam konsumsi domestik di kebanyakan negeri-negeri kapitalis maju dalam tahun-tahun ke depan. Terlebih lagi, krisis overproduksi di negeri-negeri kapitalis maju adalah parah, dengan kapasitas produksi 30% lebih besar daripada kemampuan membeli konsumen. Ini berarti pemulihan ekonomi di negeri-negeri maju akan berlangsung tanpa penciptaan lapangan kerja. Selain mengurangi permintaan impor dari negeri-negeri Asia, ini juga akan mengurangi investasi asing. Hampir 50% investasi untuk perusahaan-perusahaan non-finansial di Indonesia datang dari kapital asing. Sebagai akibatnya, kita telah mulai menyaksikan banyak rencana-rencana investasi di Indonesia yang telah ditunda dan dibatalkan. Dengan penurunan investasi dan permintaan asing, kita akan melihat penurunan dalam level produksi di Indonesia dan peningkatan jumlah pengangguran.

Era Baru

Krisis finansial 2008 adalah krisis terbesar semenjak Depresi Hebat 1929. Secara ekonomi, sosial, dan politik, krisis ini akan meninggalkan bekas dalam sejarah kapitalisme. Dunia tidak akan pernah sama lagi. Indonesia, yang terikat erat dengan kapitalisme global, tidak dapat lolos dari krisis ini. Kapitalis seluruh dunia berupaya keras untuk mengatasi kontradiksi dari sistem mereka. Mereka akan memindahkan beban krisis ini ke pundak miliaran buruh dan tani.

Lebih dari 150 tahun yang lalu, Marx dan Engels menulis di Manifesto Komunis: “Dan bagaimana borjuasi mengatasi krisis-krisis ini? Di satu sisi, dengan memaksakan penghancuran sejumlah besar tenaga-tenaga produktif, di sisi lain, dengan merebut pasar-pasar baru dan menghisap pasar-pasar yang lama dengan cara yang lebih sempurna. Itu artinya, dengan membuka jalan untuk krisis-krisis yang lebih luas dan lebih merusak, dan mengurangi cara-cara yang dapat mencegah krisis-krisis itu.”

Inilah yang tengah dilakukan oleh kaum kapitalis seluruh dunia. Pabrik-pabrik sedang ditutup dengan jutaan buruh dipecat (“memaksakan penghancuran sejumlah besar tenaga-tenaga produktif”), dan mereka yang masih beruntung memiliki pekerjaan mereka sedang dipaksa bekerja lebih keras dan lebih lama dengan bayaran yang lebih rendah. Ada kemerosotan dalam permintaan dunia dan kapitalis seluruh dunia dipaksa untuk membuka lebih banyak pasar baru dan memperluas yang lama (“merebut pasar-pasar baru dan menghisap pasar-pasar yang lama dengan cara yang lebih sempurna”) melalui perjanjian-perjanjian perdagangan bebas dan segala macam skema ekonomi. Namun, kapital telah merasuk ke semua sudut dunia dan tidak ada lagi pasar yang baru yang bisa direbut. Selama 50 tahun terakhir, kapitalisme telah berhasil menghindari krisis besar dengan membuka pasar-pasar baru (terutama di Cina, India, dan Rusia). Sebagai konsekuennya, ini telah “membukakan jalan untuk krisis-krisis yang lebih luas dan lebih merusak, dan mengurangi cara-cara yang dapat mencegah krisis-krisis itu.” Dan memang benar, sebuah krisis yang lebih besar sedang menanti kelas penguasa.

Ditulis pada 6 Juli 2010 (Revisi 16 Juli 2021)

***

Catatan Kaki:

[1] Karl Marx, “The Bourgeoisie and the Counter Revolution” Neue Rheinische Zeitung No. 169, December 1848.

[2] Karl Marx, Capital I (Moscow: Progress Publishers) 704.

[3] Marx, Capital I 703.

[4] George Masselman, The Craddle of Colonialism (New Haven: Yale University Press, 1963) 57.

[5] Masselman 59.

[6] Masselman 466.

[7] Marx, Capital I 705.

[8] International Institute of Social History. Value of the Guilder versus Euro. https://iisg.amsterdam/en/research/projects/hpw/calculate.php [Accessed: 28 March 2021]

[9] Masselman 467-468.

[10] Karl Marx, Capital III (Moscow: Progress Publishers: 1974) 333.

[11] Marx, Capital I 707.

[12] Marx, Capital I, 707

[13] R.E. Elson, “Peasant Poverty and Prosperity Under the Cultivation System in Java,” Indonesian Economic History in the Dutch Colonial Era, ed. Anne Booth, et al. (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1990) 26.

[14] W.R. van Hoevel, Reis over Java, Madura, en Bali, in het midden van 1847 [Journey through Java, Madura, and Bali in the Middle of 1847] (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1849-1851).

[15] Anon. “Launy on the Situation in Java,” Tijdschrift voor Nederlandsch Indie 1851, 13(2), 35-42.

[16] Fasseur C., Cultivation System and Colonial Profits: Dutch Exploitation of Java, 1840-1860 (Leiden: Universitaire Pers, 1975).

[17] G.R. Knight “The Peasantry and the Cultivation of Sugar Cane in Nineteenth-century Java: A Study from Pekalongan Residency, 1830-1870,” Indonesian Economic History in the Dutch Colonial Era (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1990) 49.

[18] Hiroyoshi Kano, Indonesian Exports, Peasant Agriculture, and the World Economy 1850-2000 (Athens: Ohio University Press, 2008) 34, 44, 52.

[19] Kano 165.

[20] Lenin, Imperialism: The Highest Stage of Capitalism (Moscow: Progress Publisher, 1975) 22.

[21] Lenin 22.

[22] Lenin 56.

[23] Kano 29.

[24] Kano 39.

[25] Kano 162.

[26] Kano 130.

[27] Malcolm Caldwell and Ernst Utrecht, Indonesia, An Alternative History (Sydney: Alternative Publishing Co-operative Limited, 1979) 35.

[28] Benjamin Higgins, Economic Development (New York: W.W Norton, 1969)

[29] Sultan Hamengkubuwono IX, quoted in J. Panglaykim and H.W. Arndt, Survey of Recent Developments, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 1966

[30] Castles, L. Socialism an Private Business: The Latest Phase, Bulletin of Indonesian Economic Studies, 1965, No. 1, pp. 13-45

[31] Hal Hill, The Indonesian Economy (Cambridge: Cambridge University Press, 2000) 3.

[32] “The Prospects for and Strategic Implications of a Communist Takeover in Indonesia”, September 1, 1965. Prepared by the CIA, National Security Agency, Defense Intelligence Agency, and the State Department’s intelligence section

[33] John Roosa, Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Soeharto Coup D’Etat in Indonesia (Madison: The University of Wisconsin Press, 2006)

[34] Robert McNamara, In Retrospect: The Tragedy and Lessons of Vietnam, 1995.

[35] Kano 79, 92.

[36] Kano 98.

[37] Kano 100.

[38] Kano 104.

[39] Kano 92.

[40] Kano 100.

[41] Chris Manning, Indonesian Labour in Transition (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) 62.

[42] Manning 108.

[43] Manning 215.

[44] Shafig Dhanani et al., The Indonesian Labour Market (New York: Routledge, 2009) 25.

[45] Dhanani 27.

[46] Dhanani 29.

[47] Dhanani 36.

[48] Dhanani 36.

[49] Kano 20.

[50] Dhanani 39.

[51] Indonesia, Biro Riset Ekonomi, Outlook Ekonomi Indonesia: Krisis Finansial Global dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia (Bank Indonesia, Januari 2009) 23.

[52] Dhanani 126.

[53] CIA World Fact Book.

[54] Indonesia, Biro Riset Ekonomi 23.

[55] The Asia Economic Monitor – July 2009, (Asian Development Bank) 5.

[56] The Asia Economic Monitor – July 2009 61.

[57] Adriana Nina Kusuma and Tyagita Silka, “Indonesia growth slips in Q4, risks job losses,” Reuters India, 16 February 2009.

[58] Dhanani 36.

[59] “RI diminta stop subsidi BBM bertahap,” Bisnis Indonesia 30 Maret 2010.

[60] “Pemerintah akan bangun 5 Kawasan Ekonomi Khusus,” tvOne [Yogyakarta] 11 Maret 2010