Dua puluh tahun yang lalu, sebuah rejim yang tampaknya kokoh, yang telah berdiri puluhan tahun di atas tulang belulang jutaan rakyat, dengan kekuatan polisi dan tentara yang tersebar di mana-mana dan tampaknya tidak akan bisa dipatahkan, dalam waktu singkat runtuh. Pada 21 Mei, 1998, terdengar di seluruh pelosok Indonesia, di TV dan Radio, suara akrab yang selama 32 tahun dikenal baik oleh 200 juta rakyat: “Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI.” Sontak rakyat bersorak-sorai, dan sebuah bab baru dalam sejarah modern Indonesia dibuka.

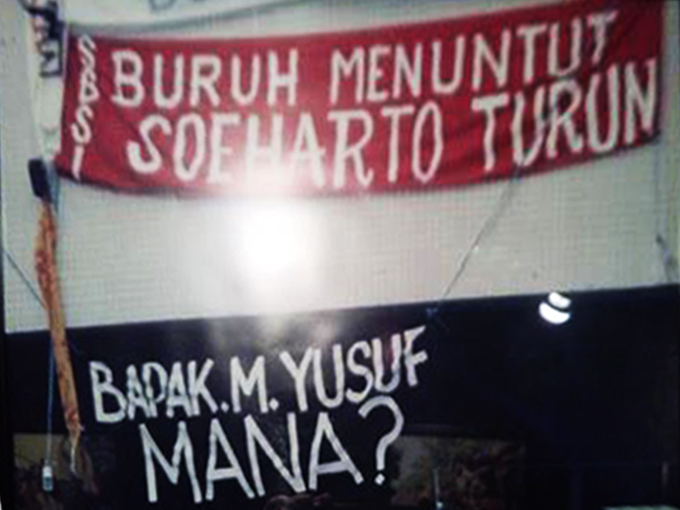

Kejatuhan rejim Orde Baru sungguh adalah sebuah revolusi, kendati nama gerakan tersebut adalah “Reformasi”. Massa yang lama tertidur – atau lebih tepatnya dipaksa tidur – selama puluhan tahun merangsek masuk ke arena politik yang sebelumnya dipagari oleh bayonet-bayonet tentara. Rakyat pekerja menuntut tempat mereka yang sepatutnya dalam sejarah, dan bila mereka sudah memutuskan ini dan siap berkorban untuknya, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikannya.

Gerbang demokrasi yang telah didobrak rakyat telah mengizinkan gelombang besar mobilisasi, dengan terbentuknya ratusan dan bahkan ribuan organisasi buruh, tani, nelayan, miskin kota, muda, dan banyak lainnya. Setiap kelompok masyarakat yang telah lama ditindas kini bangkit melawan. Ada karnaval demokrasi yang meriah menyusul lengsernya Soeharto. Dua puluh tahun kemudian sejak kejatuhan Orde Baru, jelas banyak hal telah berubah.Namun pada saat yang sama banyak hal pula yang masih tetap sama. Sang jagal Soeharto telah ditumbangkan, tetapi keseluruhan sistem ekonomi dan politik yang menjadi fondasi dari rejimnya yang berdarah-darah masih utuh, dan oleh karenanya niscaya melanjutkan sistem penindasan yang sama pula.

Gerakan disuguhi oleh sebuah pertanyaan yang terus membayanginya sejak jatuhnya Soeharto: “Kemana kita setelah Reformasi 1998?” Pertanyaan ini semakin keras gaungnya terutama hari ini, 20 tahun setelah peristiwa revolusioner tersebut dan 10 tahun sejak krisis finansial 2008 yang merupakan krisis terdalam kapitalisme. Ada semacam keputusasaan yang melanda awak-awak gerakan, yang merasa mereka seperti berjalan di tempat, bergerak dari satu kasus ke kasus lainnya, dari satu advokasi ke advokasi lainnya, silih berganti tanpa akhir seperti mitos Sisyphus, yang terkutuk mendorong batu karang ke puncak gunung hanya agar batu tersebut bergulir jauh kembali. Berbagai koalisi dan front jatuh bangun, tanpa bisa menjadi satu titik rujukan gerakan yang permanen.

Ada satu titik cahaya terang pada Oktober 2012, dengan pemogokan umum nasional pertama di Indonesia sejak 1965. Tetapi gelombang besar gerakan buruh ini pun akhirnya surut dalam waktu beberapa tahun, dan kemunduran ini ditandai dengan lolosnya PP 78 pada 2015. Dengan kemunduran ini, rejim semakin percaya diri dalam meluncurkan serangan-serangan terhadap rakyat pekerja: PP 78, kebijakan investasi yang ramah pada pemilik modal dan sebagai konsekuensinya tidak-ramah pada yang tidak memiliki modal, perampasan tanah, penggusuran, dsb.Kemunduran gerakan juga memberi ruang bagi elemen-elemen reaksioner seperti FPI untuk semakin berani menonjolkan dirinya, dengan menggunakan prasangka-prasangka SARA di antara selapisan rakyat untuk kepentingan politik.

Dua puluh tahun sejak kita menangkan ruang gerak demokrasi, yang walau masih terbatas tetapi jelas memberi kita peluang untuk membangun organisasi perjuangan, tidak salahnya kita gunakan waktu ini untuk menarik pelajaran-pelajaran yang ada dan menjawab pertanyaan di atas: “Kemana kita setelah Reformasi 1998?”

Massa siap berjuang

Kita harus terlebih dahulu menarik satu kesimpulan paling penting dari gerakan Reformasi 1998 dan pengalaman 20 tahun terakhir, yakni kapasitas massa untuk revolusi. Berulang kali, rakyat pekerja telah menunjukkan elan, kreativitas, dan keberanian mereka. Kita tidak hanya berbicara gerakan massa revolusioner pada 1998 saja, tetapi juga jauh sebelumnya, dari perjuangan massa 1926-27, 1945-49, dan 1955-1965 sebelum naiknya Orba. Bahkan setelah diremukkan pada 1965-66 secara berdarah-darah, dihancurkan tidak hanya secara fisik tetapi juga ideologis, walau harus menunggu lebih dari 30 tahun, rakyat pekerja bangkit kembali. Ketika rakyat pekerja bergerak, tidak ada satupun benteng kokoh yang bisa merintangi mereka.

Kita harus terlebih dahulu menarik satu kesimpulan paling penting dari gerakan Reformasi 1998 dan pengalaman 20 tahun terakhir, yakni kapasitas massa untuk revolusi. Berulang kali, rakyat pekerja telah menunjukkan elan, kreativitas, dan keberanian mereka. Kita tidak hanya berbicara gerakan massa revolusioner pada 1998 saja, tetapi juga jauh sebelumnya, dari perjuangan massa 1926-27, 1945-49, dan 1955-1965 sebelum naiknya Orba. Bahkan setelah diremukkan pada 1965-66 secara berdarah-darah, dihancurkan tidak hanya secara fisik tetapi juga ideologis, walau harus menunggu lebih dari 30 tahun, rakyat pekerja bangkit kembali. Ketika rakyat pekerja bergerak, tidak ada satupun benteng kokoh yang bisa merintangi mereka.

Tetapi lagi dan lagi, kapasitas revolusioner ini menguap dan gerakan revolusioner terhenti di tengah jalan, hanya mampu meraih kemenangan parsial, menyurut dan bahkan harus mengambil langkah mundur. Ini bukan karena massa tidak siap berjuang, tetapi karena kurangnya kepemimpinan yang dapat mengajukan slogan dan program aksi yang tepat agar gerakan mencapai tujuan akhirnya. Namun tidak jarang kita temui kaum Kiri justru menyalahkan rakyat akan kegagalan gerakan: “Rakyat kesadaran kelasnya rendah”, “Mereka tidak paham revolusi” dan berbagai alasan lainnya. Pesimisme terhadap kapasitas revolusioner rakyat pekerja pun menjadi siklus jahat, menjadi “self-fulfilling prophecy” atau ramalan yang membuktikan dirinya sendiri.

Setelah surutnya sebuah gerakan revolusioner besar, seperti Reformasi 1998, atau dalam skala yang lebih kecil Getok Monas yang belum lama lalu pada 2012, ini biasanya disusul oleh periode panjang kemunduran dan apati yang mendalam. Rakyat pekerja tidak bisa bergerak setiap hari dan setiap saat. Setelah memasuki arena perjuangan dalam skala massa dan mencoba mengubah nasib mereka lewat perjuangan kolektif, energi mereka akan terkuras habis kalau tujuan mereka tidak tercapai. Semangat perjuangan rakyat bukanlah sebuah sumur dalam tanpa dasar, yang bisa ditimba kapanpun kita inginkan. Namun ketika rakyat mengambil langkah mundur, mereka tidak mundur begitu saja. Mereka merenungkan apa saja yang baru terjadi, menarik sejumlah pelajaran dari pengalaman mereka, dan akan lebih berhati-hati ketika memasuki arena perjuangan lagi di hari depan.

Di sini tugas kepemimpinan kaum revolusioner menjadi sangat penting. Alih-alih menjadi pesimis dan terseret arus demoralisasi, tugas kaum revolusioner adalah:mengambil pelajaran-pelajaran yang diperlukan;menarik mundur pasukannya dengan teratur; menyelamatkan elemen-elemen terbaik dari demoralisasi, bahkan kalau perlu dengan meluncurkan perjuangan ideologis tajam guna memotong elemen-elemen buruk yang menjadi beban mati gerakan. Yang belakangan ini sangat penting, karena terlalu sering aktivis-aktivis lama yang sudah demor karena kegagalan gerakan sebelumnya menjadi halangan terbesar bagi bangkitnya kembali gerakan. Kita tidak kekurangan aktivis generasi 98 macam ini. Kita hanya perlu melihat nasib PRD sendiri hari ini, PRD yang pada saat itu menyatukan dalam barisannya elemen-elemen muda termaju yang paling radikal dan militan, dan hari ini telah menjelma menjadi partai nasionalis, yang tidak segan-segan melakukan kolaborasi terbuka dengan partai-partai borjuis seperti Gerindra. Nasib para mantan anggota PRD juga tidak lebih baik, sebagian telah jadi aktivis yang “sukses” di berbagai NGO, yang lain lagi bergabung dengan rejim.

Tetapi tidak semuanya hilang. Ada generasi muda yang baru, yang dengan susah payah tetapi tetap dengan tekad besar ingin menuai pelajaran dari Reformasi 1998, keberhasilan dan kegagalan, kelebihan dan kekurangannya. Inilah lapisan baru yang harus kita menangkan hari ini. Tidak ada ruang bagi pesimisme, kebimbangan dan keraguan. Oleh karenanya sebelum kita bisa belajar dari pengalaman Reformasi 1998, kita harus mengenyahkan mereka-mereka yang pesimis, ragu, dan bimbang.

Krisis Ekonomi Asia 1998 dan Krisis Finansial Global 2008

Krisis ekonomi Asia pada 1997-98 sungguh merupakan gempa bumi besar. Belum ada satu dekade lewat setelah runtuhnya Uni Soviet, dimana para ahli strategi kapitalis mewartakan “akhir sejarah”, bahwa mereka telah menyelesaikan kontradiksi kapitalisme sehingga tidak akan ada lagi krisis. Tetapi krisis finansial Asia 1997-98 mementahkan semua harapan kapitalis ini.

Krisis ekonomi Asia pada 1997-98 sungguh merupakan gempa bumi besar. Belum ada satu dekade lewat setelah runtuhnya Uni Soviet, dimana para ahli strategi kapitalis mewartakan “akhir sejarah”, bahwa mereka telah menyelesaikan kontradiksi kapitalisme sehingga tidak akan ada lagi krisis. Tetapi krisis finansial Asia 1997-98 mementahkan semua harapan kapitalis ini.

Setelah berakhirnya Perang Dingin pada 1991 dengan apa yang mereka anggap kemenangan mutlak ekonomi pasar bebas, kaum kapitalis seperti orang kesurupan melakukan investasi spekulatif besar-besaran guna mendulang profit. Bukankah kapitalisme telah menang dan satu-satunya kebenaran yang ada adalah kebenaran profit? Begitu pikir kaum borjuasi hari itu. Investasi spekulatif, terutama ke dalam sektor real estate, membanjiri negeri-negeri berkembang seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong dan Korea Selatan. Antara 1990 dan 1995, tingkat investasi di Indonesia meningkat pesat 16,3% per tahunnya, Malaysia 16% Thailand 15,3%. Sementara di AS, pada periode yang sama hanya 4,1% per tahun, dan 0,8% per tahun rata-rata di negeri-negeri maju. Kredit murah dan gampang mengalir tanpa henti ke Asia dan menciptakan gelembung kredit. Gelembung ini akhirnya pecah pada 1997, yang pada analisa terakhir disebabkan oleh overproduksi.

Sebelumnya, negeri-negeri seperti Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan disebut macan Asia. Mereka dielu-elukan sebagai model kapitalisme yang berhasil. Tentunya mereka sengaja lupa kalau di Indonesia model kapitalisme ini didirikan oleh kediktatoran militer brutal yang berdiri di atas tulang belulang jutaan rakyat. Begitu juga Thailand, yang telah menyaksikan serangkaian kudeta militer sejak 1930an, dimana junta militer selalu ada di belakang layar. Macan-macan ini ternyata adalah macan kertas yang segera tercabik-cabik ditiup angin topan beliung krisis Asia 1997.

Namun akan keliru kalau kita mengira jatuhnya Orde Baru adalah karena krisis finansial Asia saja. Sejumlah faktor telah mempersiapkan jatuhnya rejim militer yang brutal ini. Pertama, kediktatoran militer selalu merupakan rejim yang tidak stabil.Sebuah rejim tidak bisa setiap saat menekan rakyat pekerja dengan bayonet dan ancaman kekerasan terbuka. Tanpa sebuah saluran bagi rakyat untuk melepaskan kegeraman dan kekecewaan mereka, mood-mood ini terakumulasi diam-diam di bawah permukaan, yang lalu seperti gunung merapi meledak. Ledakan ini bisa di luar kendali dan menghancurkan keseluruhan sistem penindasan yang ada.Oleh karenanya umumnya kelas kapitalis lebih memilih menggunakan ilusi demokrasi untuk berkuasa. Dengan sistem parlementer demokratik, rakyat diberi semacam wadah untuk mengekspresikan kekecewaan mereka, setidaknya 5 tahun sekali dalam pemilu, lewat saluran yang aman yang sebenarnya tidak akan menghasilkan perubahan apapun. Tentunya masih ada aparatus kekerasan di balik parlemen, dengan pentungan dan pistol yang siap sedia memukul kepala rakyat yang dianggap “keterlaluan”atau“kelewat batas” dalam mengekspresikan kebebasan mereka. Kekerasan militer Orba sudah tak tertanggungkan lagi bagi rakyat.

Faktor kedua adalah pertumbuhan pesat batalion proletar, yang dimulai sejak akhir 1980an. Dari 1986 hingga 1993, lapangan pekerjaan manufaktur tumbuh pesat 9% per tahun, terutama di sektor garmen, tekstil dan sepatu. Dengan tumbuhnya kelas proletariat, menajam pula perjuangan kelas. Ini terefleksikan dalam jumlah pemogokan yang tercatat, dari 61 pada 1990 meningkat sampai 300 pada 1994. Di bawah iklim represi brutal, seperti yang dialami oleh pembunuhan kejam terhadap Marsinah pada 1993, jumlah pemogokan yang tampaknya kecil ini jelas mengandung makna yang luar biasa dan mencerminkan semangat perlawanan rakyat yang sudah tidak takut lagi pada laras sepatu tentara.

Faktor ketiga, yang tidak kalah pentingnya, adalah praktik korupsi kolusi dan nepotisme keluarga Cendana dan orang-orang di sekitarnya yang kelewat vulgar. Soeharto dan sahabat baiknya Liem Sioe Liong secara praktis membagi-bagi Indonesia untuk dijarah oleh sanak saudara dan kerabat mereka. Kesenjangan yang begitu besar antara yang kaya dan miskin akhirnya menjadi tak tertanggungkan lagi.

Semua faktor ini bersatu padu menjadi sebuah “perfect storm” atau badai sempurna. Dari sudut pandang kelas penguasa, ini adalah sebuah bencana. Namun dari sudut pandang rakyat pekerja yang tertindas, sebuah pesta karnaval besar, yang membebaskan mereka dari belenggu yang lama mengikat mereka.Sebuah revolusi meledak di negeri dengan populasi terbesar ke-4 di dunia.

Hari ini kita sedang memasuki periode yang serupa, tetapi dengan kedalaman dan sapuan yang jauh lebih luas. Setelah krisis 1998, kaum kapitalis mengatakan mereka telah belajar sesuatu dan tidak akan mengulang lagi kesalahan mereka. Mereka mengaku saat itu kalap dalam meraup profit, dan kini akan lebih tenang, sabar, bertanggung jawab dan bijak dalam menjalankan bisnis mereka. Tetapi dalam waktu singkat, mereka mengulang lagi kesalahan mereka, dan sekarang dalam skala global. Pada 2008 dunia dihantam krisis finansial global yang dipercikkan oleh pecahnya gelembung perumahan di AS. Sungguh kaum kapitalis tidak pernah belajar apapun. Kontradiksi inheren sistem kapitalisme akan selalu menghasilkan krisis ekonomi yang sama lagi dan lagi. Siklus ekonomi boom-and-bust tidak akan pernah lepas dari sistem ekonomi kapitalis, seperti yang telah dijelaskan oleh Karl Marx lebih dari 150 tahun yang lalu:

“Cukuplah untuk menyebut krisis-krisis perdagangan yang terulang secara periodik, dan setiap kali terulang lebih berbahaya daripada sebelumnya, yang mengancam kelangsungan hidup seluruh masyarakat borjuis. … Dalam krisis-krisis ini berjangkitlah epidemik yang di zaman-zaman terdahulu akan tampak seperti sebuah absurditas – yakni epidemik over-produksi. Masyarakat tiba-tiba menemui dirinya terlempar kembali ke keadaan barbarisme sementara; kelaparan dan kehancuran menyeluruh memotong suplai semua bahan-bahan keperluan hidup; industri dan perdagangan seakan-akan hancur; dan mengapa? Karena terlalu banyak peradaban, terlalu banyak bahan-bahan keperluan hidup; terlalu banyak industri, terlalu banyak perdagangan.”

Krisis ini kita sebut krisis overproduksi. Tetapi ada yang secara kualitatif berbeda dengan krisis 2008 ini. Kalau krisis 1998 cepat pulih dalam waktu 1-2 tahun dan hanya terbatas di Asia, kali ini kita tidak menyaksikan pemulihan yang berarti sama sekali. Krisis finansial 2008 terus menyebar ke seluruh dunia, menghantam satu demi satu negeri. Setiap usaha dari sebuah pemerintah untuk mengembalikan kesetimbangan ekonomi yang sudah terpukul oleh krisis ini hanya berakibat pada terganggunya kesetimbangan politik. Kita sungguh sedang memasuki periode baru dalam sejarah kapitalisme, yakni periode revolusi dan kontra-revolusi, periode dimana keseluruhan sistem kapitalisme sedang dipertanyakan oleh rakyat banyak, sebuah periode polarisasi tajam ke kiri dan juga ke kanan dengan ayunan opini publik yang cepat, mendadak, dan tajam pula.

Semua peristiwa politik besar sejak 2008 — kita sebut saja beberapa dari mereka: Revolusi Arab; gerakan Occupy;referendum Brexit; fenomena Corbyn di Inggris, Melenchon di Prancis, dan Bernie Sanders di AS; dalam tingkatan tertentu terpilihnya Donald Trump; gerakan Black Lives Matter; bangkitnya Syriza di Yunani dan Podemos di Spanyol; gerakan kebangsaan Catalonia di Spanyol; referendum nasional di Skotlandia; dan banyak lainnya – mengindikasikan periode badai politik yang sedang kita masuki. Dan ini hanya permulaannya. Peristiwa-peristiwa politik yang lebih besar sedang dipersiapkan. Tidak ada satupun rejim yang stabil. Untuk paparan lebih detail mengenai proses-proses yang disebut di atas, kami arahkan pembaca untuk membaca dokumen perspektif dunia kami.

Kapitalisme dalam krisis

Intinya, kapitalisme sedang memasuki krisisnya yang paling dalam, secara ekonomi, sosial dan politik. Tidak hanya itu, dalam setiap langkahnya kaum buruh, tani, miskin kota dan muda telah memanjatkan perlawanan terhadapnya dengan intensitas yang semakin hari semakin meninggi. Tentunya gerakan ini tidak berjalan dalam garis lurus, hanya selalu dalam kurva naik dan terus naik hingga revolusi. Jalan yang harus ditempuh rakyat pekerja untuk mencapai kesimpulan akhir revolusi sangatlah berkelok-kelok, penuh dengan rawa, tebing dan jurang, dan dengan absennya kepemimpinan revolusioner perjalanan ini akan semakin berkepanjangan. Tugas kepemimpinan revolusioner adalah memandu massa. Tetapi jelas hari ini kapitalisme yang ada dalam krisis ini mendorong massa ke jalan perjuangan, yang mengambil berbagai bentuk.

Oleh karenanya,setiap keluhan atau pembicaraan mengenai apa-yang-disebut menguatnya kanan, menguatnya fundamentalisme, menguatnya militerisme, menguatnya “neoliberalisme”, sungguh salah sasaran dan keliru. Ini hanya merefleksikan pesimisme Kiri, terutama kaum liberal dan reformis – dan juga tidak sedikit mereka yang mengaku sosialis atau Marxis – yang memang sudah menyerah sejak awal. Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat, untuk membenarkan prasangka-prasangka lama mereka kalau revolusi adalah sesuatu yang utopis dan mustahil, bahwa kita harus realistis dan pragmatis, dan oleh karenanya cukup melakukan kerja-kerja segera yang bisa membuahkan hasil segera: kasus dan advokasi.

Kalau gerakan ingin keluar dari kebuntuan ini, gerakan harus terlebih dahulu punya gambaran perspektif yang tepat mengenai periode yang sedang kita masuki. Kita sedang menyaksikan gejala-gejala serupa – yang bahkan lebih dalam – seperti sebelum meledaknya revolusi 1998: krisis ekonomi kapitalisme yang kronik; krisis legitimasi dan kepercayaan terhadap elite-elite politik dan ekonomi; kesenjangan antara kaya dan miskin yang semakin membesar dan semakin membuat rakyat muak. Sebuah ledakan besar oleh karenanya sedang dipersiapkan.

Mungkin akan ada orang pintar yang merasa harus menyeletuk: “Lain dulu lain sekarang, bung!” Ya, ada perbedaan antara dulu dan sekarang. Apa perbedaan ini? Hari ini kelas buruh Indonesia ada dalam posisi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelum 1998. Lebih banyak buruh yang telah berserikat, dan mereka telah memupuk banyak pengalaman berorganisasi, melakukan mobilisasi, mogok, dan sampai pemogokan umum yang melibatkan jutaan buruh. Komposisi kelas buruh juga telah meningkat dalam jumlah dan kualitas, dengan semakin banyaknya buruh pabrik besar dalam sektor padat modal. Kaum tani juga terhimpun dalam berbagai organisasi, demikian juga kaum miskin kota. Dalam kata lain, tidak ada halangan sama sekali dalam kondisi objektif hari ini. Satu-satunya halangan adalah faktor subjektif, yakni kepemimpinan revolusioner yang harus dibangun.

Membangun kepemimpinan revolusioner

Kepemimpinan adalah kunci dalam gerakan, dan seribu kali lebih benar terutama pada momen revolusi. Pada momen penentuan revolusi, kemenangan atau kekalahan bisa ditentukan hanya oleh sekelompok kecil orang – kecil relatif dengan jumlah massa luas – yang ada di depan.

Kepemimpinan adalah kunci dalam gerakan, dan seribu kali lebih benar terutama pada momen revolusi. Pada momen penentuan revolusi, kemenangan atau kekalahan bisa ditentukan hanya oleh sekelompok kecil orang – kecil relatif dengan jumlah massa luas – yang ada di depan.

PRD pada 1990an bukanlah partai massa. Ia adalah sebuah partai kecil, tetapi kekecilannya dikompensasi oleh satu fakta bahwa dalam barisannya terkumpul elemen-elemen muda dan buruh terbaik, yang paling berani dan paling maju kesadaran kelasnya. PRD memainkan peran yang jelas jauh lebih besar daripada ukuran organisasi riilnya, dan ini dimungkinkan karena mereka mengusung gagasan yang paling maju saat itu, yakni sosialisme. Walau apa yang dipahami oleh para anggota PRD saat itu mengenai sosialisme tidak lengkap dan sepotong-potong, dan di sini bukan tempatnya untuk membedah secara detail apa saja kekurangan ini, gagasan sosialisme ini jelas memberi mereka keunggulan yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok lainnya.

Namun PRD terlalu kecil untuk bisa menjadi kekuatan penentu pada momen revolusi 1998. Ketika massa luas mulai bergerak, PRD tersapu ke samping, terombang-ambing, dan akhirnya hancur berkeping-keping dalam satu proses kematian yang panjang. Apa pelajaran yang perlu kita tarik dari sini? Kita harus membangun partai revolusioner jauh hari sebelum revolusi tiba. Ia harus dibangun pula di atas fondasi gagasan, program, metode dan tradisi yang tepat, yakni Sosialisme Ilmiah, yang telah diperkaya dengan pengalaman perjuangan proletariat selama 150 tahun terakhir. Tidak ada jalan pintas untuk membangun kepemimpinan revolusioner ini, tetapi ia harus dibangun mulai sekarang.

Perjuangan untuk Sosialisme

Reformasi 1998 menunjukkan bahwa tidak cukup hanya melengserkan Soeharto dan menyingkirkan Orde Baru. Perubahan kosmetik ini tidak menyentuh masalah fundamental sama sekali, dan pengalaman dua puluh tahun terakhir telah menjadi saksi hidup. Orang-orang yang sama masih berkuasa, walau sekarang dengan cara dan kemasan yang berbeda; dan orang-orang yang sama pula – yakni rakyat pekerja – masih tertindas. Reformasi telah gagal, dan yang dibutuhkan adalah revolusi.

Kapitalisme sudah tidak bisa lagi memajukan umat manusia, dan justru telah menjadi penghalang yang mengancam menyeret rakyat pekerja ke barbarisme. Ia tidak cukup hanya dilawan, tetapi harus ditumbangkan secara revolusioner. Sistem ekonomi yang berdasarkan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi oleh segelintir orang dan pasar bebas ini harus diganti dengan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi yang dijalankan secara demokratik oleh rakyat pekerja dengan ekonomi terencana. Inilah tugas historis kita.

Satu-satunya kelas yang bisa memimpin seluruh rakyat pekerja dalam memenuhi tugas historis ini adalah kelas buruh, sebagai kelas yang sesungguhnya memegang tuas ekonomi. Kelas buruh, beraliansi dengan lapisan rakyat pekerja lainnya: tani, nelayan dan miskin kota, akan menyediakan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menumbangkan kapitalisme dan menegakkan sosialisme. Perjuangan kelas buruh oleh karenanya tidak bisa terbatas hanya pada serikat buruh saja, hanya pada perjuangan ekonomi saja, tetapi juga perjuangan dalam ranah politik. Namun bukan politik dengan membonceng partai-partai pemilik modal, seperti yang berulang kali dilakukan oleh banyak pemimpin buruh, dan baru-baru ini oleh Said Iqbal yang siap mendukung partai kapitalis kalau KSPI diberi jabatan menteri. Buruh harus memiliki kemandirian kelas yang tegas.

Pentingnya kemandirian kelas adalah salah satu pelajaran dari Reformasi 1998. Mayoritas kaum Kiri saat itu mendukung kolaborasi dengan kubu oposisi borjuis (Amien Rais, Megawati, dan Gus Dur) dengan alasan kalau saat ini yang penting adalah melengserkan Soeharto. Gerakan Reformasi 1998 akhirnya dikhianati oleh para tokoh “Reformasi” ini, yang menegosiasikan transisi kekuasaan damai yang tidak menyentuh sama sekali bangunan rejim yang ada.

Malangnya kaum Kiri kita tidak pernah belajar, karena sekali lagi pada 2014 mereka lemparkan dukungan mereka ke kandidat kapitalis Jokowi dengan dalih yang serupa: yang penting kalahkan kandidat Orba Prabowo terlebih dahulu. Kemandirian kelas dijual dengan begitu murahnya, dan apa yang dijual dengan murah hanya akan memberi timbalan yang sepatutnya pula. Rejim Jokowi ternyata mengecewakan dan tidak membawa perubahan fundamental bagi rakyat pekerja. Upah murah bagi buruh (lewat kebijakan PP78), penyerobotan tanah kaum tani, penggusuran terhadap miskin kota, penindasan terhadap rakyat Papua, semua ini adalah kebijakan pemerintahan Jokowi.

Pengalaman dua puluh tahun setelah Reformasi ’98 harus membuat kita semakin yakin kalau satu-satunya panji yang harus diusung oleh gerakan hari ini adalah panji sosialisme. Panji ini harus diangkat tinggi-tinggi, harus bersih dan jernih, agar bisa dilihat oleh massa rakyat pekerja yang sedang mencari jalan keluar dari kegilaan kapitalisme. Di luar itu tidak ada masa depan bagi gerakan, tidak ada masa depan bagi rakyat pekerja.