Semenjak krisis finansial 2008, kapitalisme memasuki satu periode baru yang dipenuhi dengan gejolak-gejolak ekonomi, sosial, dan politik yang tidak ada presedennya. Tidak ada satupun negeri di muka bumi ini yang tidak terdampak. Kestabilan tatanan lama terjungkal di mana-mana. Pekik gemilang borjuasi bahwa “sejarah telah berakhir” dengan kemenangan mutlak kapitalisme kini telah dilupakan. Bahkan, Francis Fukuyama, sang pencetus “akhir sejarah”, harus mengakui kekhilafannya. Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 ternyata bukan penanda kejayaan akhir kapitalisme, tetapi hanya penutup satu bab saja.

Belum mampu keluar sepenuhnya dari dampak krisis 2008, kapitalisme kini dihadapkan dengan krisis pandemi. Tetapi pandemi ini hanyalah pemicu dari keniscayaan krisis baru yang telah menanti di ambang pintu. Pandemi ini, seperti kata Hegel, adalah “aksiden yang mengekspresikan keniscayaan”. Pandemi ini tentunya memperparah krisis dan memberinya sebuah karakter unik, tetapi tidak mengubah hakikat krisis kapitalis, yaitu over-produksi.

Covid-19 mengekspos kontradiksi-kontradiksi kapitalisme bahkan dengan lebih vulgar di mata rakyat pekerja sedunia. Kapitalisme, kendati sumber dayanya yang kolosal, terbukti impoten dan tidak efisien dalam menghadapi krisis kesehatan. Tidak hanya itu, keserakahan kapitalisme menjadi begitu nyata, ketika nyawa buruh dikorbankan demi berlangsungnya aktivitas ekonomi, atau dalam kata lain demi mengalirnya profit ke pundi-pundi kapitalis. Polarisasi kelas yang sudah menajam selama periode sebelumnya hanya menjadi semakin tajam selama pandemi, dan tumpukan jerami kering semakin meninggi dan tersebar luas bahkan di tempat-tempat yang sebelumnya lembap.

Dunia sedang berganti rupa, dan kali ini dalam kecepatan dan kedalaman yang tak pernah terlihat sebelumnya. Yang kita saksikan bukanlah siklus boom-and-slump kapitalis yang normal, dimana kejatuhan ekonomi disusul dengan ledakan ekonomi dengan geliat-geliat segar yang baru. Dokumen perspektif ini bertujuan memberi kaum revolusioner panduan untuk menavigasi periode baru ini, untuk bisa memahami proses-proses fundamental yang tengah berlangsung, sehingga mampu menjelaskannya kepada lapisan muda dan buruh yang tengah mencari jalan ke luar dari krisis kapitalisme.

Pandemi Memicu Krisis

Krisis pandemi menjadi latar belakang buruk dari seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Namun akan menjadi kesalahan kalau kita mengira pandemi ini sebagai penyebab krisis ekonomi hari ini. Sebelum pandemi, pijakan ekonomi Indonesia – dan seluruh dunia – sudah goyah dan pandemi hanya menyenggolnya lebih keras sampai ia terjerembap ke dalam krisis dengan wajah menghantam tanah.

Indikator-indikator ekonomi pada 2019 telah memberi tanda serius akan adanya kelesuan ekonomi dunia dan ancaman resesi. “Markets are braced for a global downturn”, begitu tajuk majalah The Economist pada 17 Agustus, 2019. Pada bulan yang sama Federal Reserve AS memotong suku bunga bank untuk pertama kalinya sejak krisis 2008, untuk menjamin ketersediaan kapital di tengah kekhawatiran pasar akan resesi. Sejak itu, suku bunga dipangkas beberapa kali lagi, sebelum akhirnya ditekan sampai 0% pada Maret 2020, yakni pada awal pandemi.

Di Indonesia sendiri, pada 2019, sebelum pandemi menjadi kenyataan, pertumbuhan telah melambat dari 5,2% pada 2018, menjadi 5,0% pada 2019. Momok kesulitan ekonomi inilah yang mendorong pemerintah Jokowi untuk menggagas Omnibus Law sebagai tuas pendongkrak ekonomi, yang lalu dengan tergesa-gesa diloloskan saat pandemi.

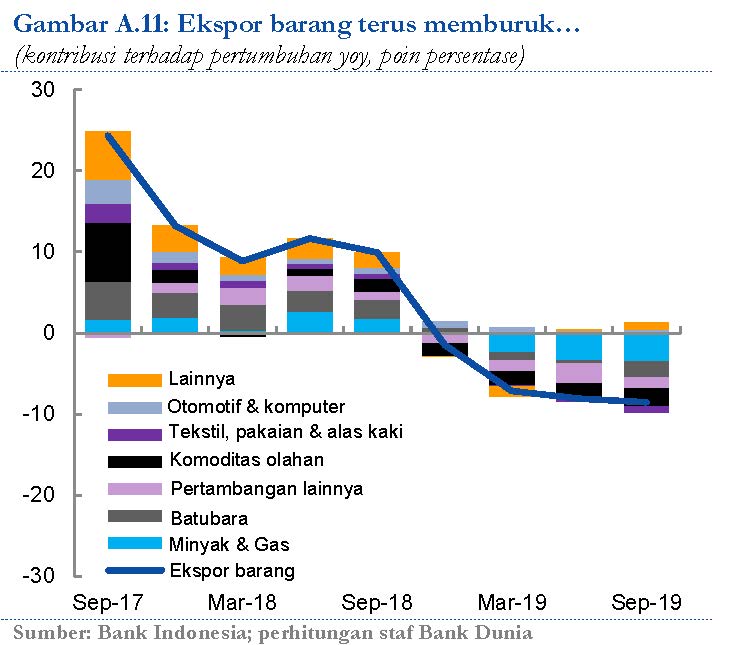

Nasib ekonomi Indonesia terikat erat dengan kondisi ekonomi global. Indonesia adalah penyuplai bahan baku ke berbagai negeri industri, seperti China, dan juga produk jadi seperti alas kaki dan tekstil ke Amerika. Pada 2019, permintaan dunia menurun, disertai dengan jatuhnya harga komoditas energi dan non-energi. Harga energi global mengalami kontraksi sebesar 21,2% di kuartal ke-3, dan ini hampir dua kali lipat dari kontraksi di kuartal ke-2. Ini berimbas pada pendapatan ekspor Indonesia, yang menyusut 8,5% pada Q3 2019 dibandingkan tahun sebelumnya, setelah menyusut pula 8,1% pada Q2 2019. (Lihat gambar 1)

Jumlah investasi pada 2019 juga menurun. Data dari BPS menunjukkan pertumbuhan investasi anjlok dari 6,64% pada 2018 menjadi hanya 4,45% pada 2019. Sehingga pada 2019, sumbangan investasi pada pertumbuhan ekonomi menyusut lebih dari seperempat, dari 2,16% pada 2018 menjadi 1,47% pada 2019.

Krisis hari ini bukanlah kecelakaan. Kapitalisme akan selalu tersungkur ke dalam krisis karena kontradiksi yang inheren dalam sistem produksi kapitalis, yaitu over-produksi. Marx menjelaskan ini: “Di satu sisi, perkembangan kekuatan-kekuatan produksi dan pertumbuhan kekayaan yang tidak ada hentinya, yang, pada saat yang sama, terdiri dari komoditas dan harus diubah menjadi uang tunai; di sisi lain, sistem ini didasarkan pada fakta bahwa massa produsen [buruh] dibatasi [upahnya] pada kebutuhan pokok.” Dalam kata lain, upah buruh hanya cukup untuk memenuhi sandang, pangan, dan papan secara minimum, yakni mencukupi agar dia bisa bekerja kembali esok harinya dan mereproduksi penggantinya. Namun, buruh sebenarnya memproduksi lebih dari kebutuhan pokok minimum tersebut. Walhasil, buruh tidak memiliki cukup upah untuk membeli semua barang-barang yang mereka produksi sendiri. Komoditas yang tertumpuk di tangan pemilik modal tidak bisa menemukan pembelinya.

Karena tidak mampu lagi menjual komoditasnya dan mendapatkan profit, kapitalis lalu menutup pabrik-pabrik mereka. Namun ini justru menciptakan lebih banyak pengangguran, yang semakin mempersempit pasar. Kredit bank mengering karena bank tentunya tidak bersedia meminjamkan uang untuk investasi produksi ketika tidak ada lagi pembeli di luar sana. Perusahaan-perusahaan yang mengandalkan kredit untuk usahanya lalu berjatuhan dan pailit, dengan konsekuensi pengangguran besar. Ini semakin mengurangi daya beli pekerja. Keseluruhan sistem tiba-tiba jatuh dalam spiral yang tak terhentikan. Segenap saluran kredit dan produksi tersumbat.

Pada krisis finansial 2008, pemicu krisis over-produksi ini adalah meletusnya gelembung perumahan di AS. Begitu banyak rumah dibangun tetapi buruh tidak mampu membelinya. Untuk menyiasati ini, kapitalis memberi kredit murah pada buruh. Tetapi ini hanya menunda krisis tersebut, dan bahkan membuatnya lebih parah. Pinjaman pada akhirnya harus dibayar kembali, dan dengan bunga pula. Pemberian kredit murah ini menciptakan gelembung spekulasi dalam sektor perumahan, yang akhirnya meletus dan menyeret seluruh perekonomian dunia.

Untuk keluar dari krisis 2008, kelas penguasa di seluruh dunia menumpuk lebih banyak lagi hutang untuk menopang sistem kapitalisme. Dari Juni 2008 sampai Juni 2018, jumlah hutang global – hutang pemerintah, korporasi, dan rumah tangga – melambung sebesar 50%, atau mencapai $178 triliun. Ekspansi hutang ini bahkan lebih pesat di tingkatan pemerintah, yang mencapai $62,4 triliun, atau 77% lebih tinggi. Pemulihan pasca krisis finansial 2008 oleh karenanya didasarkan pada penumpukan hutang dan penyediaan uang murah yang dimungkinkan oleh tingkat suku bunga yang teramat rendah serta kebijakan quantitative easing. Ketersediaan kredit ini bukannya digunakan untuk investasi produksi tetapi mendorong spekulasi di bursa-bursa saham serta mata uang kripto. Pemulihan bukan didasarkan pada geliat produksi baru yang dinamis, dan oleh karenanya rapuh dan tidak stabil. Ini bukan siklus boom-and-slump seperti biasanya, dimana keruntuhan ekonomi disusul dengan fajar baru yang penuh dengan optimisme. Sebaliknya, kemuraman dan pesimisme mewarnai pemulihan paska-2008.

Kapitalis tidak menggunakan uang murah dan stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah untuk investasi produksi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong inovasi karena momok over-produksi yang masih menghantui. Kapitalis berpikir: buat apa saya melakukan investasi pabrik atau mesin baru dan melakukan penelitian untuk inovasi kalau nanti tidak ada pasar yang bisa menyerap komoditas ini dan memastikan profit? Kapitalis melihat di mana-mana hanya ada kekacauan dan dislokasi ekonomi, dan enggan berproduksi. Sumber daya besar masyarakat tidak lagi digunakan untuk investasi produktif, tetapi untuk spekulasi saham. Indeks-indeks saham melejit; miliarder-miliarder baru tercipta. Slogan mereka hari ini: membuat uang dari uang. Kapitalisme sungguh telah menjadi penghambat perkembangan tenaga produksi.

Pada 2019, tanda-tanda sudah semakin jelas bahwa semua ini akan runtuh dan membuka krisis baru yang bahkan lebih dahsyat dibandingkan 2008. Pandemi hanya aksiden yang mengungkapkan keniscayaan ini.

Bahkan munculnya virus korona ini sendiri bukanlah kecelakaan semata, tetapi merupakan reaksi alam terhadap perusakan masif yang telah dialaminya demi kejayaan modal. Pembabatan hutan, perdagangan satwa liar yang tak terkendali, perubahan iklim, semua ini menciptakan kondisi yang semakin kondusif untuk meloncatnya virus dan penyakit baru dari binatang liar ke manusia. Engels telah memberi peringatan keras dalam karyanya “Dialektika Alam”: “Janganlah terlalu menyanjung diri kita sendiri hanya karena umat manusia telah menaklukkan alam. Karena untuk setiap penaklukan ini, alam akan membalas dendam pada kita.”

Ketidakmampuan sistem kesehatan publik untuk menanggulangi virus korona ini juga bukanlah kebetulan, tetapi merupakan hasil dari puluhan tahun pemangkasan anggaran kesehatan dan privatisasi sektor kesehatan. Kolapsnya sistem kesehatan publik dalam menanggulangi pandemi ini lalu memperparah krisis ekonomi yang ada. Dampak krisis menjadi berlipat.

Dampak Pandemi pada Kesadaran Kelas

Dampak Covid-19 tidak hanya akan berlangsung satu dua tahun saja, tetapi akan mempengaruhi keseluruhan generasi. Pandemi ini memukul kapitalisme yang sudah sakit-sakitan, yang sudah uzur. Bahkan sebelum pandemi ini menghantam, polarisasi kelas dan radikalisasi di antara kaum muda dan buruh sudah meruncing. Ketidakbecusan pemerintah dalam mengatasi wabah virus korona, keserakahan kapitalis yang mengorbankan nyawa pekerja demi produksi, kerakusan korporasi farmasi yang meraup miliaran dolar di tengah krisis ini, semua ini akan meninggalkan bekas yang mendalam di kesadaran rakyat pekerja untuk bergenerasi.

Dampak Covid-19 tidak hanya akan berlangsung satu dua tahun saja, tetapi akan mempengaruhi keseluruhan generasi. Pandemi ini memukul kapitalisme yang sudah sakit-sakitan, yang sudah uzur. Bahkan sebelum pandemi ini menghantam, polarisasi kelas dan radikalisasi di antara kaum muda dan buruh sudah meruncing. Ketidakbecusan pemerintah dalam mengatasi wabah virus korona, keserakahan kapitalis yang mengorbankan nyawa pekerja demi produksi, kerakusan korporasi farmasi yang meraup miliaran dolar di tengah krisis ini, semua ini akan meninggalkan bekas yang mendalam di kesadaran rakyat pekerja untuk bergenerasi.

Selama pandemi, di seluruh dunia, menurut perkiraan WHO, sampai 125 juta orang telah terhempas ke jurang kemiskinan ekstrem. Laporan ILO (COVID-19 and the world of work) memberi gambaran buruk: pada 2020, 114 juta pekerjaan raib, dan jam kerja setara dengan 225 juta pekerjaan penuh waktu raib. Ini belum menghitung hilangnya mata pencaharian bagi rakyat pekerja yang bekerja di sektor informal, yang di banyak negeri seperti Indonesia mencakup bagian terbesar.

Di Indonesia, pada 2020, BPS memperkirakan 5,1 juta pekerja menjadi pengangguran, dan 24 juta lainnya jam kerjanya berkurang. Tingkat pengangguran naik 1,8% menjadi 7,1%, sementara jumlah setengah-pengangguran meningkat 3,8% menjadi 10,2%. Yang masih bekerja penuh waktu pun upahnya terpangkas. Survei pada Maret 2021 menunjukkan, setidaknya 74,3% rumah tangga mengalami penurunan pendapatan.

Pekerja sektor informal, yang berjumlah 74 juta, dari pedagang kaki lima sampai driver ojol, adalah yang paling terdampak. Kondisi kerja dan pendapatan mereka sudah rentan sejak awal. Ada sekitar 4 juta driver ojol di seluruh Indonesia dan sebuah survei menunjukkan pendapatan mereka turun 67% selama pandemi, dari kira-kira kotor Rp 260 ribu per hari menjadi Rp 90 ribu. Survei lainnya menunjukkan, porsi gig worker yang penghasilannya lebih dari Rp 3 juta per bulan mengalami penurunan tajam, dari 43% pada Maret 2020 ke hanya 5% pada Juni/Juli 2020. Sementara pada periode yang sama, porsi gig worker dengan penghasilan kurang dari Rp 1 juta, naik pesat dari 8% ke 55%. Survei BPS pada April 2020 melaporkan 70% warga yang berpendapatan lebih kecil dari 1,8 juta per bulan mengalami penurunan pendapatan.

Selama masa bencana atau tragedi nasional, rakyat luas terkadang bisa menerima tanpa mengeluh semua kesulitan yang menimpa mereka. Mereka bahkan bersedia berkorban. Semangat kebersamaan dipropagandakan oleh pemerintah, bahwasanya seluruh bangsa tengah menghadapi musibah dan segenap warga perlu berkorban. “Dengan kebersamaan kita dapat menyelesaikan ini (pandemi),” tutur Jusuf Kalla misalnya. “We are all in this together,” begitu slogan yang mengalir dari semua corong suara pemerintahan dunia. Tetapi, dalam masyarakat kelas, bencana yang tampaknya tidak pandang bulu – virus korona tidaklah memilih siapa yang akan ia jangkiti dan bunuh – akan selalu pandang bulu. Tidak pernah akan ada kebersamaan dalam masyarakat yang terbelah dalam kelas-kelas, dan dengan cepat fakta ini terbongkar di mata rakyat pekerja.

Statistik demi statistik telah membuktikan bahwa yang miskin – buruh, tani, dan miskin kota – lebih terdampak oleh pandemi ini dibandingkan dengan kaum kaya. Dalam ranah kesehatan, karena status kesehatan kaum miskin yang umumnya sudah lebih buruk bahkan sebelum pandemi – sebagai konsekuensi dari asupan gizi yang substandar, absennya akses ke layanan kesehatan berkualitas, absennya akses air bersih, pencemaran dan polusi di kawasan pemukiman miskin, sanitasi buruk, dsb. – mereka lebih mudah terjangkiti virus korona dan juga lebih rentan mengalami komplikasi parah. Ledakan pandemi ini sudah dipersiapkan jauh hari sebelumnya oleh kesenjangan dalam kesehatan dan puluhan tahun pemangkasan anggaran kesehatan.

Tidak hanya tingkat keterpaparan dan kematian, dampak ekonomi pandemi juga memiliki bias kelas. Menurut laporan Oxfam (The Inequality Virus), selama pandemi, kekayaan 10 orang terkaya di dunia naik US$540 miliar. Uang sebanyak ini cukup untuk membayar vaksin untuk semua orang di bumi, tetapi sampai sekarang baru 11% orang yang mendapat vaksin, dengan mayoritas di negeri-negeri kapitalis maju.

Di seluruh dunia, kapitalis miliarder menambah besar pundi kekayaannya sebesar US$3,9 triliun (atau hampir 50% dari sebelumnya), mencapai US$11,95 triliun. Untuk perbandingan, US$ 3,9 triliun itu kira-kira setara dengan 3 kali lipat PDB Indonesia. Akan sangat sulit membayangkan kalu pendapatan dan kekayaan rakyat pekerja meningkat selama pandemi. Justru sebaliknya. Oxfam melaporkan, 1000 miliarder terkaya dunia kekayaannya pulih dalam waktu 9 bulan sejak awal krisis pandemi, dan justru telah menambah kekayaannya. Sementara, bagi rakyat miskin, akan butuh waktu setidaknya 10 tahun sebelum kondisi ekonomi mereka pulih. Ini pun dengan asumsi adanya pemulihan ekonomi yang baik dan merata, serta tidak ada krisis lagi di hari depan; sebuah asumsi yang sulit terwujud mengingat krisis kronik kapitalisme. Jadi, bahkan bila ada pemulihan ekonomi selepas pandemi, dampak ekonomi krisis pandemi akan berkepanjangan bagi rakyat pekerja.

Di Indonesia kita temui gambaran serupa. Kekayaan 15 konglomerat terkaya di Indonesia naik 33,7%, dari US$53,7 miliar menjadi US$71,8 miliar. Musibah nasional tidak menghentikan kapitalis dalam meraup profit.

Dengan fakta seperti ini, sangat sulit bagi rakyat pekerja untuk percaya bahwa selama pandemi ini mereka senasib sepenanggungan dengan kaum kapitalis. Ilusi nasionalisme retak di bawah hantaman realitas masyarakat kelas, dan ini akan berbekas dalam psikologi dan kesadaran rakyat pekerja.

Tidak hanya itu, selama pandemi kesehatan dan nyawa mereka dikorbankan agar profit kapitalis terus mengalir. Kapitalis dan kaum profesional kerah-putih berupah-tinggi dapat bekerja dari rumah, tetapi mayoritas besar rakyat pekerja tidak punya pilihan ini. Di pabrik-pabrik dan berbagai tempat kerja, pembatasan jarak, penggunaan APD dan penerapan protokol kesehatan tidak diterapkan karena dinilai akan memakan biaya ekstra dan menekan produktivitas. Buruh-buruh dipaksa bekerja dalam kondisi sesak yang membuat mereka rentan terpapar virus korona. Profit lebih penting daripada nyawa buruh, yang seperti roda gir mesin bisa diganti kapanpun.

Kaum miskin tidak bisa menghentikan aktivitas ekonominya untuk berlindung di rumah, terlebih lagi pekerja sektor informal yang mata pencahariannya sedari awal sudah rentan dan tidak pasti. Memilih antara mati karena virus korona atau mati karena kelaparan, inilah kenyataannya.

Ini diperparah oleh ketidakbecusan dan kelalaian pemerintah dalam menangani pandemi. Sedari awal, pemerintahan Jokowi sudah meremehkan pandemi ini, dengan berbagai klaim sembarangan, seperti: virus korona tidak akan bisa menyebar di Indonesia karena iklim panas dan kelembapan tinggi; pandemi bisa dikalahkan dengan doa; atau, klaim pseudo-sains Kementan mengenai kalung antivirus-korona. Semua ini hanya memperparah disinformasi dalam masyarakat dan meningkatkan ketidakpercayaan warga pada protokol-protokol kesehatan yang diperlukan. Ketika pakar kesehatan sedunia sudah memberi peringatan untuk membatasi travel pariwisata, Jokowi justru membayar influencer sebesar 72 miliar rupiah untuk mempromosikan Indonesia sebagai daerah tujuan wisatawan.

Di awal pandemi, rejim sudah menunjukkan sikap “pasrah” terhadap pandemi, dengan permohonannya pada rakyat untuk “berdamai” dengan Covid-19. Namun, yang harus “berdamai” dengan pandemi ini adalah rakyat pekerja, yakni dengan jatuh sakit dan merenggang nyawa mereka. Ketika pemerintah akhirnya mengambil langkah-langkah yang serius karena desakan masyarakat, ini sudah terlalu terlambat dan juga setengah-hati.

Statistik resmi pemerintah tidak bisa dipercaya sama sekali. Pertama, pemerintah tidak berkepentingan untuk menyediakan data yang sesungguhnya karena akan membongkar kelalaian pemerintah dalam menangani Covid-19. Jokowi sendiri mengakui ini, bahwa pemerintah menutupi sejumlah informasi karena “tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat”. Kedua, negara tidak memiliki kapasitas tes dan pelacakan yang memadai, yang merupakan konsekuensi dari kebijakan penghematan dan privatisasi dalam pelayanan kesehatan.

The Economist melaporkan bahwa angka kematian global akibat Covid-19 yang sesungguhnya mencapai 7-13 juta jiwa, yaitu 2-4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan laporan resmi. Kebanyakan kematian yang tidak tercatat ini ditemui di negeri-negeri dengan pendapatan rendah dan menengah, yang disebabkan karena minimnya kapasitas pencatatan, tes Covid-19, pelacakan kontak, serta buruknya pelayanan kesehatan secara umum.

Satu studi yang dilakukan pada Januari 2021 menyebutkan bahwa 15% populasi Indonesia sesungguhnya sudah terinfeksi Covid-19, atau setara dengan 40 juta. Ini hampir 40 kali lipat lebih tinggi dari angka yang dirilis pemerintah pada Januari 2021, yakni hanya 0,4% penduduk, atau 1,1 juta. Hasil estimasi teranyar dari The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) juga melaporkan hal serupa, bahwa jumlah kasus baru Covid-19 yang sesungguhnya untuk 14 Juni 2021 misalnya mencapai 160 ribu kasus per hari, yang jauh lebih tinggi daripada laporan resmi pemerintah 8 ribu kasus. Menurut IHME juga, angka kematian Covid-19 di Indonesia yang sesungguhnya mencapai 3 kali lipat dari yang dilaporkan, yaitu 150 ribu.

Ketidakbecusan dan kelalaian ini bukan hanya masalah kompetensi saja. Bila demikian, mungkin ini bisa dimaklumi oleh rakyat luas. Tetapi, di mata rakyat, semua ini hanya menegaskan kembali bahwa hidup mereka tidaklah penting bagi penguasa. Bagi pejabat pemerintah dan kelas kapitalis yang mereka wakili, ekonomi – atau profit kapitalis – lebih penting daripada kesehatan dan nyawa mereka. Pemahaman ini akan meninggalkan bekas kuat dalam kesadaran rakyat.

Ketidakefisienan Pasar dan Kerakusan Borjuasi

Pada analisa terakhir, ketidakmampuan dari kelas penguasa seluruh dunia dalam mengatasi pandemi dan dampak-dampaknya bukanlah disebabkan oleh kurang kompetennya pemimpin ini atau itu, bodohnya pejabat ini atau itu, kurang pekanya presiden ini atau itu. Faktor-faktor subjektif ini tentu memberi kekhasan tertentu pada pandemi ini, dan kita tidak kekurangan pejabat-pejabat inkompeten yang makan gaji buta. Namun ada hal yang lebih mendasar, yakni bangunan sosio-ekonomi kapitalisme, yaitu sistem pasar bebas, kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, dan sekat-sekat negara-bangsa.

Pada analisa terakhir, ketidakmampuan dari kelas penguasa seluruh dunia dalam mengatasi pandemi dan dampak-dampaknya bukanlah disebabkan oleh kurang kompetennya pemimpin ini atau itu, bodohnya pejabat ini atau itu, kurang pekanya presiden ini atau itu. Faktor-faktor subjektif ini tentu memberi kekhasan tertentu pada pandemi ini, dan kita tidak kekurangan pejabat-pejabat inkompeten yang makan gaji buta. Namun ada hal yang lebih mendasar, yakni bangunan sosio-ekonomi kapitalisme, yaitu sistem pasar bebas, kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, dan sekat-sekat negara-bangsa.

Menghadapi pandemi ini memerlukan pengerahan segenap sumber daya manusia secara global dan terencana. Pertama, untuk memutus rantai penularan dan mematikan virus korona, ini seharusnya bisa dilakukan dengan lockdown penuh yang dilakukan secara bersamaan dan terencana di seluruh dunia. Aktivitas-aktivitas ekonomi non-esensial harus dihentikan, sementara aktivitas-aktivitas ekonomi yang esensial untuk kebutuhan pokok rakyat dilanjutkan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang melindungi pekerja. Pergerakan penduduk dihentikan dan karantina diterapkan secara wajib. Selama lockdown, yang mungkin hanya perlu dilakukan selama 2-3 minggu, seluruh kebutuhan pokok rakyat dijamin sehingga tidak ada tekanan bagi mereka untuk melanggar lockdown karena harus ke luar mencari nafkah. Akan tetapi, kapitalisme tidak memungkinkan ini karena semboyan mereka adalah “waktu adalah uang”. Setiap detik cerobong pabrik berhenti mengepul, mereka merugi. Profit jauh lebih penting daripada kesehatan dan nyawa pekerja.

Kedua, Bersamaan dengan lockdown, yang diperlukan adalah program vaksinasi yang pesat, yang juga akan membantu memutus rantai penyebaran. Tetapi mekanisme pasar bebas terbukti tidak efektif. Pengembangan vaksin Covid-19 hanya berhasil dengan subsidi miliaran dolar dari pemerintah, yang disokong oleh penelitian-penelitian virus korona yang telah dilakukan sebelumnya oleh laboratorium-laboratorium universitas yang didanai pemerintah.

Setelah wabah SARS pada 2002 dan wabah MERS pada 2012, para ilmuwan telah memberi peringatan bahwa diperlukan investasi global untuk mengembangkan vaksin virus korona guna mengantisipasi epidemi baru, yang cepat atau lambat dipastikan akan terjadi. Tetapi perusahaan farmasi swasta tidak punya ketertarikan untuk meneliti dan mengembangkan vaksin virus korona karena tidak ada kepastian profit. Sementara, akibat defisit besar setelah membailout korporasi-korporasi agar selamat dari krisis finansial 2008, pemerintah di mana-mana meluncurkan kebijakan pemangkasan, termasuk memangkas anggaran lembaga riset. Bila saja kita menginvestasikan sejumlah besar sumber daya untuk meneliti virus korona dan mulai mengembangkan vaksin untuknya jauh-jauh hari, dengan cepat kita bisa memulai program vaksinasi alih-alih harus menunggu hampir 1 tahun setelah pandemi merebak ke seluruh dunia. Keterlambatan ini sangat fatal.

Tidak hanya itu, karena tiap-tiap perusahaan ingin memastikan profit untuk mereka sendiri, maka mereka tidak bekerja sama dalam mengembangkan vaksin. Dengan dalih perlindungan hak cipta intelektual – yang sebenarnya adalah demi perlindungan profit – para peneliti dari berbagai korporasi ini tidak diperbolehkan berbagi data, yang seharusnya bisa mempercepat pengembangan vaksin yang bahkan lebih efektif. Di tengah musibah global yang memakan korban jiwa ribuan setiap harinya, kekeramatan profit kapitalis tetap dijaga dengan baik.

Agar efektif dalam memutus rantai penyebaran, vaksinasi seharusnya dilakukan secara global dalam waktu sesingkat-singkatnya. Semakin luas dan lama penyebaran virus korona, semakin besar peluang mutasi yang dapat melahirkan varian-varian baru yang lebih ganas. Ini sudah terbukti dengan munculnya varian Alpha (Inggris), Beta (Afsel), Gamma (Brasil), dan baru-baru ini Delta (India) yang telah menyebar luas dan membuat banyak vaksin tidak efektif. Ini berarti kapasitas produksi vaksin harus ditingkatkan dengan mendirikan pabrik-pabrik baru dan membebaskan hak cipta intelektual vaksin. Tetapi kebutuhan umat manusia ini bertentangan dengan kepentingan profit kapitalis. Kalau pabrik-pabrik baru didirikan untuk memvaksin seluruh populasi dunia dalam waktu singkat, korporasi akan merugi karena pabrik-pabrik baru ini lalu akan menganggur setelah program vaksinasi selesai. Inilah mengapa mereka memilih hanya menggunakan kapasitas produksi yang ada, yang akan memastikan pasar vaksin untuk waktu yang lebih lama. Di bawah sistem ekonomi sosialis, pabrik-pabrik baru dapat segera dibangun, dan setelah badai pandemi berlalu pabrik-pabrik baru ini dapat dengan mudah dialih fungsikan untuk memproduksi vaksin-vaksin lainnya untuk program imunisasi massal yang masih diperlukan warga seluruh dunia. Bahkan bila perlu ditutup, ini adalah harga yang harus dibayar untuk menjamin keselamatan jutaan rakyat, harga yang tidak ingin dibayar oleh kapitalis, karena bisnis kapitalis adalah membuat uang dan bukan menyelamatkan manusia.

Sejak dimulai program vaksinasi di Indonesia pada Januari tahun ini, yang jelas sudah sangat terlambat, baru total 38 juta dosis (per akhir Juni) yang disediakan, dari sekitar 426 juta yang diperlukan untuk memvaksin sepenuhnya semua penduduk. Dengan laju yang lambat ini, akan butuh bertahun-tahun sebelum tingkat vaksinasi mencapai level yang dibutuhkan untuk melindungi rakyat. Dan dalam kurun waktu itu, varian baru akan bermutasi. Pada Januari 2021, pemerintahan Jokowi mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani kontrak dan opsi vaksin sebanyak 663 juta dosis. Nyatanya, setengah tahun telah berlalu dan hanya 5% yang terealisasi. Pengumuman bombastis seperti ini jelas bertujuan menenangkan keresahan rakyat. Apakah bisa dipenuhi atau tidak, tampaknya tidak jadi soal.

Selain kepemilikan pribadi atas alat produksi, satu lagi fitur kapitalisme yang merintangi kemajuan umat manusia adalah sekat-sekat negara bangsa. Tidak ada yang mengekspos ini lebih baik daripada pandemi. Di awal pandemi, tiap-tiap negeri berebutan suplai APD, alih-alih merencanakan penggunaan suplai yang terbatas ini secara efisien berdasarkan kebutuhan. Negeri mana yang paling mampu membayar, merekalah yang mendapat suplai. Indonesia sebagai salah satu penghasil APD terbesar, alih-alih mengalokasikan APD ke tenaga medis yang membutuhkan, justru mengekspornya ke siapa yang dapat membayar paling mahal. Sri Mulyani berdalih, “Kontrak dengan negara lain tetap akan kita penuhi.” Tentunya tenaga medis negeri-negeri lain juga membutuhkannya, tetapi motivasi perusahaan APD adalah profit semata, bukan alokasi rasional dan terpadu secara global.

Ini berlanjut dengan nasionalisme vaksin. Kelangkaan vaksin, yang penyebabnya telah kita paparkan di atas, mendorong tiap-tiap negeri untuk memonopoli suplai vaksin. Hasilnya, ketimpangan besar dalam distribusi vaksin. Negeri-negeri kapitalis kaya memborong vaksin sementara yang miskin harus menunggu di liang kubur. Di bawah sosialisme, sumber daya dunia dapat dikerahkan secara terpadu dan demokratis. APD, vaksin, dan alat-alat kesehatan lainnya, termasuk tenaga medis, bisa didistribusi seturut kebutuhan, dengan memprioritaskan wilayah-wilayah yang paling rentan dan terdampak, guna memutus rantai penyebaran di mata rantai yang paling krusial. Sekat-sekat negara bangsa dan kepentingan profit kapitalis sungguh telah menjadi halangan terbesar bagi umat manusia untuk keluar dari malapetaka ini.

Anarki pasar kapitalisme, dengan hukum penawaran dan permintaan yang selalu dielu-elukan sebagai mekanisme distribusi barang yang paling efektif, ambruk terhempas oleh gelombang kedua pandemi. Persediaan obat-obatan dan tabung oksigen diserahkan ke mekanisme pasar, sehingga penimbunan dan spekulasi pun merajalela. Harga melambung tinggi sampai berkali-kali lipat, yang menguntungkan para pedagang dan spekulan. Pasien harus mencari persediaan obat dan oksigen mereka sendiri karena RS tidak memiliki stok. Ini pada gilirannya menciptakan kepanikan, dimana warga membeli apapun yang bisa mereka dapatkan kalau-kalau nanti di RS tidak ada persediaan, sehingga banyak obat dan tabung oksigen justru tertimbun di antara warga yang tidak membutuhkan. Ini bukan kesalahan rakyat, tetapi kegagalan pasar kapitalis. Ketika pemerintah tidak bisa menjamin ketersediaan obat dan tabung oksigen bagi semua penduduk, maka rakyat pun terpaksa menggunakan satu-satunya mekanisme yang ada: pasar. Siapa yang bisa membayar dengan harga tertinggi, dialah yang akan memperolehnya. Jubir Luhut Panjaitan mengatakan “penimbun oksigen adalah musuh masyarakat”, tetapi pemerintah yang menciptakan kondisi-kondisi untuk penimbunan seperti inilah yang bertanggungjawab.

Di tengah bencana global ini, kerakusan borjuasi untuk memastikan profit semakin menjadi-jadi. Mereka justru mendulang emas dari bencana ini. Namun, kerakusan borjuasi bukanlah masalah akhlak mereka yang buruk. Ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah sistem yang didirikan demi kemaslahatan profit individual dan bukan kebaikan bersama, sebuah konsekuensi yang kini semakin terpampang semakin vulgar di mata rakyat pekerja – dalam bentuk pemandangan kuburan yang penuh sesak. Dampak semua ini pada kesadaran kelas pasti akan revolusioner.

Ruang demokrasi semakin menyempit

Lelucon terbesar selama dua pemilu terakhir adalah klaim bahwa terpilihnya Jokowi akan menyelamatkan demokrasi dari rongrongan fasis Prabowo dan koalisinya. Kini sang fasis telah berdamai dengan sang demokrat dan duduk nyaman sebagai Menteri Pertahanan. Sementara, para relawan Jokowi yang paling berisik mengenai bahaya fasisme sudah tidak lagi bersuara, terutama setelah mendapat jatah posisi empuk dalam pemerintah. Para “demokrat” ini bahkan diam seribu bahasa ketika pujaannya tidak hanya meneruskan kebijakan anti-demokrasi dari pendahulunya, tetapi juga memperdalamnya dengan meloloskan kebijakan represifnya sendiri.

Lelucon terbesar selama dua pemilu terakhir adalah klaim bahwa terpilihnya Jokowi akan menyelamatkan demokrasi dari rongrongan fasis Prabowo dan koalisinya. Kini sang fasis telah berdamai dengan sang demokrat dan duduk nyaman sebagai Menteri Pertahanan. Sementara, para relawan Jokowi yang paling berisik mengenai bahaya fasisme sudah tidak lagi bersuara, terutama setelah mendapat jatah posisi empuk dalam pemerintah. Para “demokrat” ini bahkan diam seribu bahasa ketika pujaannya tidak hanya meneruskan kebijakan anti-demokrasi dari pendahulunya, tetapi juga memperdalamnya dengan meloloskan kebijakan represifnya sendiri.

Pasal karet UU ITE 2019 telah digunakan untuk menjerat jurnalis, aktivis HAM, aktivis buruh, pejuang lingkungan dan agraria. Permen No. 5 Tahun 2020 mengancam kebebasan berekspresi dengan memberi kuasa pada rejim untuk menghapus konten internet yang dinilainya mengganggu ketertiban. Permen ini juga mewajibkan perusahaan penyedia jasa komunikasi internet untuk menyediakan akses langsung ke sistem dan data mereka kepada pihak berwajib, dan dengan demikian memperluas jejaring surveillance pemerintah. Draf RKHUP yang rencananya akan disahkan pada akhir tahun 2021 akan memberi wewenang kepada pemerintah untuk memenjara orang yang menghina Presiden dan DPR. Bahkan protokol kesehatan Covid-19, seperti yang ditakutkan sejak awal, telah digunakan berulang kali untuk merepresi gerakan.

Pemukulan dan penangkapan membabi buta terhadap ribuan pemuda dan buruh saat demo anti-Omnibus Law Oktober lalu; represi terhadap gerakan demonstrasi anti-rasis di Papua, yang disertai pemblokiran internet; sampai pada penangkapan terhadap tokoh masyarakat adat yang tengah mempertahankan hutan mereka dari serobotan perkebunan sawit, semua ini menunjukkan demokrasi macam apa yang ada dalam masyarakat kita.

Rejim mengekang demokrasi bukan karena ketidakpahaman mereka akan nilai-nilai demokrasi. Yang tidak mereka inginkan adalah suara rakyat pekerja yang mengganggu kebebasan modal. Pelanggaran terhadap hak-hak dasar rakyat Papua bukan karena para aparat dan pejabat di Jakarta rasis, walaupun tentu saja mereka adalah rasis, tetapi karena kepentingan modal tambang, hutan, dan kebun sawit yang akan terancam bila rakyat Papua punya hak menentukan nasib sendiri. Demokrasi – termasuk di sini hak penentuan nasib sendiri untuk bangsa tertindas – pada akhirnya berkait kelindan dengan masalah nasi. Inilah wajah demokrasi borjuis yang seutuh-utuhnya.

Meningkatnya represi belakangan ini adalah cerminan dari masyarakat kapitalis yang tengah memasuki krisis. Kelas penguasa menyadari dengan sangat baik bahwa krisis kapitalisme telah menciptakan keresahan di kedalaman benak rakyat pekerja, yang walaupun belum muncul di permukaan tetapi jelas membuat kelas penguasa khawatir. Dengan paket-paket hukum represif, pemerintah tengah mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi perlawanan massa yang niscaya akan meledak. Mereka menyaksikan dengan penuh kekhawatiran letupan-letupan sosial yang besar dari satu negeri ke negeri lain selama periode terakhir, bahkan di Myanmar dan Thailand yang hanya di seberang sana. Usaha rejim untuk menyelamatkan kapitalisme dengan membebankan krisis ini ke pundak rakyat pekerja – salah satunya dengan diloloskannya Omnibus Law – dipahaminya dengan baik akan memicu perlawanan, dan kita telah menyaksikan pukulan pertama dari perlawanan ini, dengan gelombang demonstrasi kaum muda yang sempat mengguncang rejim. Gerakan kaum muda ini belum berhasil mematahkan Omnibus Law, tetapi telah mengkonfirmasi apa yang ditakutkan oleh kelas penguasa.

Seperti halnya di banyak negeri, pandemi awalnya mengerem laju gerakan perlawanan. Syok dari pandemi ini – seperti syok awal krisis finansial 2008 – membuat selapisan luas pekerja menundukkan kepala mereka. Kehilangan mata pencaharian, kehilangan bahkan sanak saudara, dilanda ketakutan akan virus pembunuh yang tak kasat mata, semua ini menciptakan disorientasi besar. Tiap-tiap orang mencari solusi individual, terutama ketika kepemimpinan gerakan buruh yang seharusnya menunjukkan jalan ke perjuangan kolektif justru tidak ditemui. Tetapi pandemi ini juga membuat rakyat semakin memperhatikan setiap tindak-tanduk para pejabat, atau apa yang tidak mereka lakukan. Hanya kelalaian, ketidakbecusan, dan ketidakpedulian yang mereka saksikan. Gelombang kedua pandemi kini dengan cepat menyapu dengan buas, dan kehidupan menjadi semakin tak tertanggungkan. Cepat atau lambat kegeraman massa yang mengumpul ini akan tumpah ruah dan menemukan ekspresinya dalam perjuangan massa.

Pelemahan KPK

Reforma signifikan selalu merupakan hasil sampingan dari revolusi. Demikian juga dengan kelahiran KPK, yang merupakan buah gerakan revolusioner 1998 yang menumbangkan kediktatoran militer Orde Baru. Tindakan KKN pejabat Orba dilihat rakyat sebagai satu bentuk dari kesewenang-wenangan rejim, yang selama 32 tahun telah memerintah dengan bayonet yang berlumuran darah. Inilah mengapa pemberantasan korupsi menjadi salah satu tuntutan utama rakyat dalam melawan Soeharto, yang lantas memaksa rejim memberikan konsesi dalam bentuk pendirian institusi mandiri KPK pada 2002.

Reforma signifikan selalu merupakan hasil sampingan dari revolusi. Demikian juga dengan kelahiran KPK, yang merupakan buah gerakan revolusioner 1998 yang menumbangkan kediktatoran militer Orde Baru. Tindakan KKN pejabat Orba dilihat rakyat sebagai satu bentuk dari kesewenang-wenangan rejim, yang selama 32 tahun telah memerintah dengan bayonet yang berlumuran darah. Inilah mengapa pemberantasan korupsi menjadi salah satu tuntutan utama rakyat dalam melawan Soeharto, yang lantas memaksa rejim memberikan konsesi dalam bentuk pendirian institusi mandiri KPK pada 2002.

Namun, seiring dengan meredupnya elan gerakan revolusioner 1998, dan pulihnya kepercayaan diri kelas penguasa, mereka mulai menggerogoti semua pencapaian Reformasi 1998. Pelemahan KPK harus dilihat dari sudut pandang ini. Serangan-serangan telah dimulai sejak KPK didirikan dan mencapai titik baliknya dengan Revisi UU KPK pada 2019. Konsekuensi dari revisi ini sudah terlihat, dengan kontroversi Tes Wawasan Kebangsaan serta menurunnya kinerja KPK secara drastis.

Selama hampir 20 tahun keberadaan KPK, perilaku korupsi di dalam pemerintahan tidak berubah sama sekali. Kenyataan bahwa hari ini bahkan pejabat berani-beraninya mengkorupsi bantuan sosial Covid-19 menunjukkan bahwa efek jera yang diharapkan dari KPK tidaklah menjadi kenyataan. Bila tujuan KPK adalah memberantas korupsi, maka sampai hari ini KPK hanya menjaring angin saja. Korupsi tidak bisa diberantas dengan pendekatan hukum semata.

Korupsi adalah watak inheren dari semua masyarakat kelas. Selama ada divisi kelas dalam masyarakat, di mana di satu kelas terkonsentrasi kekuasaan ekonomi dan politik, sementara kelas lainnya tunduk tertindas, maka selama itu pulalah akan selalu ada penyalahgunaan kekuasaan. Di negeri seperti Indonesia, kelas borjuasi relatif terbelakang dan tidak produktif dibandingkan saudara-saudari kelasnya di Barat, sehingga untuk bisa meraup profit dari penghisapan, diperlukan praktik penyalahgunaan kekuasaan yang lebih vulgar, yakni korupsi. Negara, seperti kata Engels, adalah “komite eksekutif kaum borjuasi” dan oleh karenanya negara pun menjadi pusat korupsi, dengan kebudayaan korupsi yang merembes dari atas sampai bawah.

Ini bukan berarti kelas borjuasi dari negeri kapitalis maju serta perwakilan politik mereka bebas dari perilaku korupsi. Perbedaannya, kaum borjuasi negeri maju telah menyempurnakan sistem hukum dan perpolitikan mereka hingga sedemikian rupa, sehingga korupsi bisa dilakukan dengan cara yang halus dan terselubung, dan dalam banyak kasus legal.

Tidak hanya itu. Kepentingan modal asing untuk meraup super profit dari investasinya membutuhkan kondisi dimana regulasi yang paling dasar sekalipun harus bisa dikangkangi. Inilah mengapa Omnibus Law yang ditujukan untuk membuka keran investasi asing disertai juga dengan revisi UU KPK. Ini diakui oleh Staf Kepresidenan Moeldoko, yang jelas keceplosan mengatakan, “KPK bisa menghambat investasi.”

Para pejabat yang berwawasan picik ini, dengan tindakan korupsi yang begitu “berani” seperti mengemplang dana bansos Covid-19 dan kejanggalan besar TWK, tengah menanam benih revolusi. Bukan kaum revolusioner yang menciptakan revolusi, tetapi kondisi penindasan kapitalisme itu sendiri yang tengah mempersiapkan kejatuhannya. Gerakan #reformasidikorupsi yang diprakarsai oleh kaum muda pada 2019 lalu hanyalah pembukaan saja.

Perjuangan Kaum Muda

Kaum muda sering kali berperan sebagai barometer keresahan rakyat pekerja. Mereka lebih peka terhadap krisis dalam masyarakat, dan oleh karenanya sering kali menjadi lapisan yang bergerak terlebih dahulu. Tidak heran bila proses radikalisasi dalam masyarakat biasanya diawali dengan radikalisasi di antara kaum muda.

Kaum muda sering kali berperan sebagai barometer keresahan rakyat pekerja. Mereka lebih peka terhadap krisis dalam masyarakat, dan oleh karenanya sering kali menjadi lapisan yang bergerak terlebih dahulu. Tidak heran bila proses radikalisasi dalam masyarakat biasanya diawali dengan radikalisasi di antara kaum muda.

Hari ini, dalam periode krisis kapitalisme, kepekaan kaum muda terhadap krisis bukanlah hanya karena “keterpelajaran” mereka, bukan karena “ke-mahasiswa-an” mereka. Kaum muda hari ini mengemban beban besar dalam krisis. Dalam artikelnya “Graduates of the world, unite!” (Sarjana sedunia, bersatulah!), majalah The Economist menyoroti adanya “overproduksi sarjana-sarjana muda dengan gelar-gelar maju”, dan bagaimana “telah menjadi teramat sulit bagi seorang pemuda untuk meraih kedudukan tinggi, bahkan bila dia bekerja keras dan lulus dari universitas terbaik.” Kaum muda Indonesia memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Asia Tenggara, yang mencapai 20,46 persen. Tidak ada masa depan bagi pemuda. Sejauh mata memandang, yang dapat mereka lihat bukanlah fajar gemilang kapitalisme, tetapi senjakala kapitalisme: pengangguran, kemiskinan, perang, korupsi, represi kebebasan, perusakan lingkungan hidup. Tidak heran kalau kaum muda di seluruh dunia turun ke jalan-jalan.

Energi kaum muda yang meluap-luap serta spontanitas mereka memiliki kapasitas masif untuk mendobrak kelembaman gerakan dan memungkinkan mereka menjadi penyambung lidah rakyat. Di Indonesia, kaum muda, mahasiswa dan pelajar, memiliki tradisi militansi yang kuat dan kaya. Berulang kali dalam sejarah mereka telah jadi lapisan yang terlebih dahulu maju berhadap-hadapan dengan rejim. Gerakan #reformasidikorupsi 2019 dan gelombang demo pelajar menentang Omnibus Law 2020 belum lama ini telah menjadi saksi nyata dari militansi kaum muda ini.

Namun, spontanitas kaum muda, yang awalnya instrumental untuk menghancurkan kerak-kerak lama yang menghambat gerakan, dapat dengan cepat berubah menjadi kelemahan fatal ketika gerakan dihadapkan pada tugas selanjutnya. Tidak adanya program yang jelas serta organisasi yang telah ditempa untuk membawa perjuangan ini sampai pada garis akhir kerap menjadi kelemahan terbesar dari gerakan muda. Sampai pada titik tertentu, bersandar pada spontanitas dan energi kaum muda saja tidak mencukupi, terutama kalau kita berbicara mengenai perlunya perombakan fundamental atas seluruh masyarakat.

Gerakan kaum muda memiliki karakter yang meletup-letup, yang oleh karenanya dengan cepat pula dapat padam. Yang diperlukan adalah sebuah organisasi revolusioner yang dapat mengarahkan energi besar ini serta spontanitas kaum muda menjadi kekuatan yang berkesinambungan, yang dapat menghantarkan pukulan-pukulan terukur terhadap rejim sampai pada pukulan penghabisan. Untuk itu, kaum muda harus dihimpun ke dalam organisasi revolusioner yang memiliki gagasan, program, metode dan tradisi kelas buruh. Kaum muda revolusioner harus diimbuhi dengan jiwa proletariat, bukan sebagai lapisan terpisah yang elitis, seperti kesalahan yang dilakukan oleh banyak organisasi mahasiswa pada 1998, kesalahan yang masih terus diulangi.

Kaum muda tidaklah memiliki posisi ekonomi seperti kelas buruh, yang dalam relasi produksi kapitalis berperan sebagai sumber kekayaan, sebagai kekuatan yang sesungguhnya menggerakkan tuas-tuas ekonomi kapitalis. Inilah yang menjadikan kelas buruh sebagai kelas revolusioner dalam perjuangan menumbangkan kapitalisme. Dengan bersatu dan mogok, buruh bisa menghentikan seluruh roda masyarakat, dan menunjukkan siapa Tuan yang sesungguhnya. Kaum muda, entah mahasiswa atau pelajar, tidak memiliki kekuatan ekonomi seperti ini. Mereka bisa berdemo, tetapi pukulan paling efektif terhadap kelas penguasa adalah dengan memukul rekening bank mereka. Dengan mogok, buruh bisa melumpuhkan produksi.

Karena posisi ekonominya yang khas dalam relasi produksi kapitalis, dalam kesejarahannya, kelas buruh telah membentuk organisasi massa ekonomi (serikat buruh), organisasi massa politik (partai buruh), mengembangkan ideologi dan metode perjuangan mereka sendiri untuk mengakhiri tidak hanya kapitalisme tetapi juga masyarakat kelas, dan di banyak negeri telah memimpin seluruh rakyat pekerja dalam membebaskan dirinya dari rantai pertuantanahan, feodalisme, imperialisme dan kapitalisme. Kaum muda dengan sendirinya, sebagai kategori sosial yang transisional dan tanpa basis ekonomi dalam relasi produksi, tidak memiliki kekuatan untuk mentransformasi masyarakat. Organisasi revolusioner dapat mengilhami kaum muda dengan semangat proletariat. Bukan dengan menyuruhnya berpakaian atau berperilaku seperti buruh, tetapi dengan melatihnya dan menempanya dalam ideologi, metode dan tradisi perjuangan proletariat.

Dari pengalaman represi yang dialaminya tahun lalu, kaum muda telah belajar dengan pahit bahwa negara borjuis tidak bisa dilawan hanya dengan lemparan batu dan vandalisme. Mereka kini tengah mencari gagasan dan organisasi revolusioner yang dapat memberi mereka penjelasan penuh mengenai sistem kapitalisme yang sedang mereka lawan, dan menunjukkan jalan ke depan. Rejim telah mendapatkan peringatan keras akan potensi kaum muda. Bersenjatakan ideologi perjuangan kelas buruh, dan tersatukan dengan gerakan buruh yang luas, gerakan kaum muda dapat menjadi ancaman besar bagi rejim penguasa.

Gerak kesadaran

Perspektif politik bukanlah bola kristal yang dapat memberi jawaban persis mengenai bagaimana proses-proses fundamental akan bergulir. Dengan mempelajari kondisi objektif yang ada, dengan mempelajari dasar-dasar ekonomi masyarakat, kaum revolusioner – seperti pakar geologi – dapat menyoroti jalur-jalur sesar yang dapat menyebabkan gempa. Tetapi seperti pakar geologi, kita tidak tahu persis pada tanggal dan pukul berapa gempa ini akan terjadi. Namun kita bisa mengatakan dengan pasti, dengan akumulasi kontradiksi-kontradiksi kapitalisme, cepat atau lambat gempa ini niscaya akan terjadi. Akumulasi kuantitatif kontradiksi kapitalisme niscaya akan berubah menjadi perubahan kualitatif dalam gerak kesadaran kelas rakyat pekerja.

Proses ini telah berlangsung dengan kecepatan tanpa preseden selama periode krisis terakhir. Dari satu negeri ke negeri lain, dengan kecepatan dan cakupan yang berbeda-beda, gempa-gempa politik telah mengguncang tatanan yang ada. Bila Indonesia masih belum masuk daftar rejim yang terguncang ini, ini hanya masalah waktu. Tidak ada yang unik dengan pemerintahan Indonesia ataupun rakyat pekerja Indonesia yang akan membuat rejim ini imun dari krisis dan konsekuensinya. Hukum ekonomi dan sosial yang sama berlaku.

Letupan-letupan selama beberapa tahun terakhir – yang terutama dipelopori oleh kaum muda – telah memberi gambaran masa depan. Kita harus menjauhi gagasan bahwa kesadaran itu bergerak dalam garis lurus, atau bahwa krisis akan langsung memiliki dampaknya pada gerak kesadaran secara proporsional dan mekanis. Syok besar dari krisis yang jatuh secara mendadak dan tanpa disangka dapat membuat kaum buruh kebingungan dan menundukkan kepalanya pada awalnya. Ini terutama benar ketika kepemimpinan gerakan buruh tidak mampu menawarkan jalan keluar dan perspektif perjuangan.

Pada awal-awal pandemi, ada kegeraman di antara rakyat pekerja ketika pemerintah dan kapitalis menolak memberlakukan lockdown dan justru mementingkan ekonomi di atas keselamatan rakyat. Dengan kepemimpinan yang tepat, gerakan buruh seharusnya bisa mengambil inisiatif dan mengorganisir aksi massa untuk menuntut pemerintah dan perusahaan mengambil langkah-langkah serius, dari menghentikan semua aktivitas ekonomi non-esensial; memastikan kebutuhan pokok semua rakyat terpenuhi selama lockdown; melarang PHK selama pandemi; mewajibkan perusahaan dalam menerapkan prokes untuk melindungi pekerja esensial, dsb. Yang terjadi justru sebaliknya. Para pemimpin buruh reformis berdiri di belakang rejim dan membebek slogan pemerintah “kita harus berjuang bersama melawan pandemi.”

Pada HUT ke-48 KSPSI Februari kemarin, Jokowi malah diundang untuk memberi sambutan, yang direspons positif oleh Andi Gani: “PHK sudah terjadi dimana-mana, jutaan jumlahnya. Tapi, seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, kita harus tetap semangat dan menjaga harapan agar pandemi bisa cepat berakhir.” Dengan gelombang kedua pandemi yang baru-baru ini menghantam, yang jelas merupakan konsekuensi dari keseluruhan kebijakan kelas penguasa yang mementingkan profit, KSPI justru merilis statemen dengan nada yang kurang lebih bersahabat dengan pemerintah: “KSPI dan buruh Indonesia mendukung langkah-langkah Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo untuk menekan angka pandemi Covid-19 melalui kegiatan PPKM,” alih-alih mengkritis keras rejim ini yang bertanggung jawab atas malapetaka ini.

Pada HUT ke-48 KSPSI Februari kemarin, Jokowi malah diundang untuk memberi sambutan, yang direspons positif oleh Andi Gani: “PHK sudah terjadi dimana-mana, jutaan jumlahnya. Tapi, seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, kita harus tetap semangat dan menjaga harapan agar pandemi bisa cepat berakhir.” Dengan gelombang kedua pandemi yang baru-baru ini menghantam, yang jelas merupakan konsekuensi dari keseluruhan kebijakan kelas penguasa yang mementingkan profit, KSPI justru merilis statemen dengan nada yang kurang lebih bersahabat dengan pemerintah: “KSPI dan buruh Indonesia mendukung langkah-langkah Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo untuk menekan angka pandemi Covid-19 melalui kegiatan PPKM,” alih-alih mengkritis keras rejim ini yang bertanggung jawab atas malapetaka ini.

Secara efektif, dari sisi kepemimpinan gerakan buruh, tidak ada oposisi terhadap ketidakbecusan, kelalaian dan keabaian pemerintah. Tidak ada kritik keras terhadap kerakusan kapitalis di tengah musibah nasional ini. Di tengah absennya kepemimpinan, rakyat pekerja luas pun menundukkan kepala untuk menunggu badai ini berlalu, sembari mencari solusi-solusi individual.

Selama krisis pandemi, kapitalisme telah terekspos bangkrut. Alih-alih menggunakan momen ini untuk menjelaskan kepada rakyat pekerja bahwa tidak ada masa depan bagi umat manusia di bawah kapitalisme, para pemimpin buruh reformis justru membantu menopangnya. Bila ada kepemimpinan sosialis dalam gerakan buruh, revolusi sudah ada dalam agenda di Indonesia. Omnibus Law yang ditentang rakyat pekerja, kontroversi pelemahan KPK, dampak pandemi yang begitu pincang, memiskinkan yang sudah miskin dan memperkaya yang sudah kaya, serta radikalisasi dan militansi pemuda, semua ini merupakan kondisi objektif untuk perlawanan massa revolusioner. Namun, yang dibutuhkan adalah organisasi revolusioner yang dapat menjelaskan krisis kapitalisme ini, memberi perspektif ke depan, serta menyediakan langgam untuk menyalurkan kegeraman dan kekecewaan massa menjadi energi aktif. Inilah yang harus dibangun.

Kepemimpinan reformis yang ada tidak hanya gagal memimpin, mereka bahkan menjadi rem aktif. Di setiap kesempatan, mereka mengalihkan energi massa ke jalan buntu, seperti bagaimana akhirnya perjuangan Omnibus Law diarahkan ke jalur pengadilan untuk memadamkan aksi massa. Faktor subjektif – yaitu kepemimpinan – dapat memainkan peran menentukan. Di bawah kepemimpinan yang tepat, seperti kehadiran Partai Bolshevik pada periode Revolusi Rusia, gerakan bisa melangkah maju sampai ke kesimpulan akhirnya, menuntaskan revolusi yang ada. Di bawah kepemimpinan yang keliru, kita akan dapati kebalikannya. Oleh karenanya, faktor ekonomi (objektif) saja tidak memadai. Kapitalisme yang ada dalam krisis tidak akan tumbang dengan sendirinya dan membuka jalan ke sosialisme. Dibutuhkan faktor politik (subjektif).

Namun, kepemimpinan reformis ini tidak akan bisa bertahan selamanya. Kaum reformis memenangkan otoritas politik mereka di antara rakyat pekerja bila mereka tampak bisa memberi reforma bagi buruh. Tetapi periode yang kita masuki bukanlah periode yang dapat menyediakan reforma. Krisis kapitalisme yang dalam ini telah mendorong kita ke periode kontra-reforma, dan Omnibus Law adalah ekspresinya. Said Iqbal, Andi Gani, dkk. sampai saat ini masih memiliki semacam otoritas di mata jutaan buruh karena reforma hasil Getok Monas 2012. Tetapi hampir 10 tahun telah berlalu, dan semua pencapaian Getok Monas 2012 telah dinafikan. Yang ada setelah itu hanyalah kekalahan demi kekalahan, dari PP78 sampai Omnibus Law hari ini. Dan kapitalis akan terus menyerang. Tidak ada lagi ruang untuk memberi konsesi. Otoritas para pemimpin reformis sudah mulai tergerus, karena krisis kapitalisme juga adalah krisis reformisme.

Dorongan dari akar-rumput untuk aksi-aksi militan akan semakin besar, dan mereka mulai menuntut kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan jaman. Ini akan menciptakan krisis dalam jajaran kepemimpinan gerakan buruh, entah pemimpin yang ada terpaksa bergeser ke kiri, dengan mengadopsi retorika-retorika militan dan bahkan memimpin aksi-aksi massa, atau mereka tersingkirkan oleh lapisan kepemimpinan baru yang lebih militan. Cepat atau lambat, tekanan dari akar rumput ini harus menemukan salurannya dan ini pasti akan mengarah ke ledakan gerakan buruh yang baru. Dan bila ini terjadi, Getok Monas 2012 akan tampak seperti letupan kecil.

Tugas kaum revolusioner hari ini

Ada jurang besar antara kondisi objektif yang ada dengan kekuatan subjektif kepemimpinan proletariat. Ini adalah warisan panjang dari kekalahan historis kekuatan sosialisme revolusioner (dari kekalahan 1965 sampai pada runtuhnya Uni Soviet pada 1991), serta pengkhianatan oleh reformisme dan Stalinisme, dan terutama dari yang belakangan ini yang telah mencoreng panji sosialisme revolusioner. Oleh karenanya, kaum buruh tidak memiliki senjata ideologi serta organisasi revolusioner yang bisa memberi mereka perspektif perjuangan ke depan.

Krisis kapitalisme akan mendorong kelas buruh ke jalan perjuangan. Buruh tidak akan menunggu sampai kepemimpinan sosialis revolusioner siap. Mereka akan berjuang dengan apa yang ada di tangan mereka, bahkan bila yang mereka miliki adalah para pemimpin reformis yang impoten atau organisasi perjuangan yang mentah. Oleh karenanya, mayoritas perjuangan akan menemui kekalahan. Periode ke depan akan dipenuhi dengan gejolak-gejolak besar, perjuangan-perjuangan yang militan, lompatan-lompatan besar, tetapi juga kekalahan dan kemunduran.

Namun pada saat yang sama, kapitalisme ada dalam krisis kronik, yang dampaknya akan terus berkepanjangan. Kelas penguasa tidak akan bisa menstabilkan sistem ini. Oleh karenanya, akan ada siklus pasang naik dan surut perjuangan, dengan ledakan-ledakan baru dari waktu ke waktu. Pasang naik dan pasang surut akan datang silih berganti.

Dalam skala dunia, kita telah saksikan ini: dari Arab Spring, Occupy, Mogok Nasional di India, kemenangan Syriza di Yunani, Jeremy Corbyn dalam Partai Buruh Inggris, Bernie Sanders, gerakan BLM, dst. Kelas pekerja akan menggunakan semua cara untuk mengekspresikan kegeraman mereka. Mereka tidak kekurangan semangat ataupun hasrat untuk mengubah dunia. Tetapi kepemimpinan yang ada tidak memadai, sehingga setiap gerakan besar yang disebut di atas ini akhirnya menemui kegagalan. Masalahnya bukanlah rendahnya kesadaran kelas rakyat pekerja, tetapi kepemimpinan mereka yang di setiap langkah selalu ragu-ragu, bimbang, dan kecut; kepemimpinan reformis yang sudah tidak lagi percaya pada adanya masa depan yang lebih baik daripada kapitalisme, tidak lagi percaya pada perspektif revolusi sosialis.

Dari setiap langkah maju yang diambil oleh rakyat pekerja dalam melawan penindasan ini, mereka akan belajar dari pengalaman pahit kekalahan mereka. Mereka akan menguji setiap kepemimpinan, setiap partai politik; mereka akan melontarkan kepemimpinan mereka sendiri, dan mengalami jatuh bangun. Namun, tidak akan ada yang sia-sia dari semua ini bila di setiap langkah maju ini (dan bahkan langkah mundur) kaum sosialis revolusioner menyertainya.

Tugas kaum sosialis revolusioner adalah menyarikan semua pelajaran ini dan mempercepat proses pembelajaran kelas buruh, dan memandunya untuk mencapai kesimpulan akhir: penumbangan kapitalisme dan perebutan kekuasaan secara revolusioner oleh kelas buruh. Semua problem yang akan dihadapi rakyat pekerja sesungguhnya telah mereka lalui dalam sejarah panjang 150 tahun perjuangan kelas. Organisasi revolusioner adalah memori kolektif kelas proletariat, dan dengan menghubungkan pelajaran-pelajaran dari masa lalu dengan pengalaman hari ini, kaum revolusioner dapat menghubungkan benang merah yang telah terputus ini.

Tugas kaum sosialis revolusioner adalah menyarikan semua pelajaran ini dan mempercepat proses pembelajaran kelas buruh, dan memandunya untuk mencapai kesimpulan akhir: penumbangan kapitalisme dan perebutan kekuasaan secara revolusioner oleh kelas buruh. Semua problem yang akan dihadapi rakyat pekerja sesungguhnya telah mereka lalui dalam sejarah panjang 150 tahun perjuangan kelas. Organisasi revolusioner adalah memori kolektif kelas proletariat, dan dengan menghubungkan pelajaran-pelajaran dari masa lalu dengan pengalaman hari ini, kaum revolusioner dapat menghubungkan benang merah yang telah terputus ini.

Untuk bisa melakukan ini, kita harus membangun organisasi revolusioner yang dapat dilihat oleh massa luas. Ini harus dibangun secara telaten, dengan fokus 100 persen, dengan merekrut lapisan-lapisan terbaik yang telah maju ke depan di setiap momen perjuangan. Dari setiap momen perjuangan, akan ada selapisan kaum muda dan buruh yang melangkah lebih maju ke depan daripada kelas mereka. Gelombang demonstrasi militan pelajar pada Oktober 2020 lalu adalah salah satu contohnya, dimana selapisan pelajar mulai mengambil kesimpulan revolusioner. Tugas kita adalah memenangkan lapisan termaju ini ke organisasi kita, agar energi mereka tidak tersia-siakan dan menyelamatkan mereka agar tidak jatuh ke lembah demoralisasi setelah surutnya gerakan. Caranya adalah dengan menanamkan gagasan Bolshevisme, satu-satunya gagasan yang bisa memberi mereka wawasan jangka panjang. Dengan merekrut elemen-elemen terbaik ke barisan kita, dengan merekrut satu dua dan melatih mereka menjadi kaum revolusioner profesional yang tangguh, yang tersatukan dan disiplin dalam satu organisasi, kita tengah menyiapkan sebuah pasukan revolusioner untuk memimpin massa di pertempuran menentukan di hari depan. Tidak ada jalan pintas langsung ke massa.

Seperti kata Leon Trotsky, “Krisis historis umat manusia tereduksi ke krisis kepemimpinan revolusioner.” Selama kelas buruh belum memiliki kepemimpinan revolusioner mereka, kapitalisme akan terus menyeret umat manusia ke dalam jurang krisis dan kekacauan, dan setiap kali jurang ini akan semakin dalam dan gelap. Rakyat pekerja akan melawan, kalah, dan melawan lagi, kalah lagi, dan terus menerus tanpa akhir. Hanya keberadaan organisasi revolusioner yang dapat mematahkan siklus ini dan mengakhiri untuk selama-lamanya penindasan kapitalisme. Inilah yang harus kita bangun hari ini, sekarang juga, dengan kesabaran dan juga dengan urgensi.