Pembunuhan George Floyd telah memercikkan gerakan protes anti-rasisme yang kini telah mengambil karakter insureksioner. Bahkan di tengah pandemi, ratusan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota di seluruh dunia tidak lagi takut terjangkiti virus. Ini bukan karena mereka bodoh, tetapi karena kegeraman dalam sukma yang sudah meluap dan tidak tertanggungkan lagi.

Pembunuhan George Floyd telah memercikkan gerakan protes anti-rasisme yang kini telah mengambil karakter insureksioner. Bahkan di tengah pandemi, ratusan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota di seluruh dunia tidak lagi takut terjangkiti virus. Ini bukan karena mereka bodoh, tetapi karena kegeraman dalam sukma yang sudah meluap dan tidak tertanggungkan lagi.

Gerakan protes ini sudah bukan hanya mengenai rasisme terhadap kaum kulit hitam saja, tetapi telah menjelma menjadi kecaman terhadap ketidakadilan dalam tatanan yang ada, telah menjadi kanal ketidakpuasan massa luas terhadap penindasan, eksploitasi, kemiskinan, dan kesengsaraan di bawah kapitalisme. Rasisme adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari kapitalisme, terutama kapitalisme AS. Maka dari itu, kecaman terhadap rasisme secara tak terelakkan – cepat atau lambat, dengan satu cara atau lainnya – menjadi kecaman terhadap kapitalisme. Walaupun luapan amarah ini belum menemukan ekspresi politiknya yang jernih serta program yang jelas, tetapi kita sudah bisa melihat anasir-anasirnya.

Malcolm X pernah mengatakan: “Tidak ada kapitalisme tanpa rasisme.” Kita juga bisa katakan sebaliknya, bahwa tidak ada rasisme tanpa kapitalisme. Ideologi rasisme adalah produk langsung dari kapitalisme. Dalam risalah singkat ini, kita akan kupas bagaimana rasisme memainkan peran penting pada masa-masa awal kelahiran kapitalisme.

Kondisi kaum kulit hitam di AS hari ini

Selama 40 tahun terakhir, yakni setelah Gerakan Hak Sipil, banyak warga kulit hitam yang telah berhasil memperbaiki kondisi kehidupannya secara dramatis. Ini merupakan hasil dari gerakan massa yang mengguncang masyarakat AS pada 1960an, yang memenangkan hak-hak dasar bagi warga kulit hitam yang sampai saat itu adalah warga kelas dua.

Ada banyak kaum kulit hitam yang telah meraih kesuksesan besar, dari entertainer/pengusaha miliarder seperti Oprah Winfrey dan Jay-Z, sampai politisi-politisi terkemuka seperti Condoleezza Rice, Colin Powell, dan tentunya Barack Obama sebagai Presiden Kulit Hitam AS yang pertama. Namun, mayoritas rakyat kulit hitam hanya menerima sedikit dari pencapaian gerakan hak sipil. Walau di atas kertas mereka setara, tetapi dalam praktik mereka tetap adalah warga kelas dua. Ini bisa kita lihat dari statistik-statistik hari ini.

Sekitar 38 juta warga AS hidup di bawah garis kemiskinan, atau 13,2 persen dari total populasi. Tetapi bagi kaum kulit hitam, situasinya lebih parah. Tingkat kemiskinan untuk populasi kulit hitam adalah 25,3 persen, lebih dari dua kali lipat dibandingkan populasi kulit putih (10,5 persen).

Tingkat pengangguran kulit hitam juga lebih dari dua kali lipat dibandingkan populasi kulit putih, 8,2 persen dibandingkan 3,9 persen menurut data 2007. Bagi mereka yang bekerja, kondisinya tidak lebih baik. Pada 2005, pekerja kulit hitam upahnya hanya 65 persen upah pekerja kulit putih. Angka ini turun dari 85 persen pada 1975.

Yang teramat mencolok adalah kriminalisasi terhadap warga kulit hitam. Amerika Serikat adalah negeri yang tingkat populasi penjaranya paling besar di dunia. Lebih dari 2,2 juta warga AS mendekam di penjara, atau sekitar 655 dari setiap 100.000 orang. Bandingkan dengan Indonesia, 96 per 100.000 orang. Untuk laki-laki kulit hitam, persentase penghuni penjara adalah 4.789 per 100.000, dan untuk kaum muda kulit hitam berumur 25-29 tahun, persentasnya 11.695 per 100.000, yakni 11,7 persen.

Tingkat kriminalisasi di antara warga kulit hitam yang begitu tinggi ini adalah buah dari kebijakan “tough on crime” dan “war on drugs” (perang melawan narkoba). UU pidana AS telah dirancang sedemikian rupa untuk menjerat rakyat miskin, dan terutama kaum kulit hitam. Perang melawan narkoba dan kejahatan pada kenyataannya adalah perang melawan seluruh generasi muda kulit hitam, untuk menghancurkan aspirasi dan masa depan mereka. Setelah punya rekor kriminal, sekecil apapun, seorang akan sulit sekali bisa mendapat pekerjaan.

John Ehrlichman, penasihat kebijakan dalam negeri untuk Presiden Richard Nixon, sang pencetus kebijakan “perang melawan narkoba”, mengatakan ini di kemudian hari: “Kampanye Nixon pada 1968, dan Gedung Putih Nixon setelah itu (1969-1974), punya dua musuh: orang-orang Kiri anti-perang dan orang kulit hitam. … Kami tahu bahwa kami tidak bisa membuat ilegal orang yang menentang perang ataupun orang kulit hitam, tetapi dengan membuat publik percaya bahwa kiri identik dengan ganja dan orang kulit hitam identik dengan heroin, dan lalu mengkriminalisasi dengan berat ganja dan heroin, kami dapat menghancurkan komunitas-komunitas ini.” Pengakuan ini mengungkapkan ideologi rasisme yang jadi fondasi seluruh sistem peradilan AS. Semisal, hukuman penjara untuk pemilik dan pengguna kokain crack (narkoba pilihan orang miskin) 100 kali lebih keras dibandingkan kokain bubuk (narkoba pilihan orang kaya).

Semua inilah yang menjadi latar belakang gerakan massa yang kini tengah mengguncang dunia. Rasisme mengakar dalam semua sendi kehidupan masyarakat Amerika, dan juga semua masyarakat dunia. Hanya dengan mempelajari bagaimana rasisme lahir dan menancapkan akarnya, maka kita bisa memulai usaha serius untuk mencabutnya.

Rasisme dalam sejarah

Rasisme seperti yang kita kenal hari ini adalah sebuah fenomena yang relatif baru dalam sejarah umat manusia. Rasisme, sebagai satu doktrin yang menempatkan sebuah ras sebagai kelompok yang inferior, dengan pendirian institusi-institusi ekonomi, sosial, politik dan bahkan budaya untuk secara sistematis mengeksploitasi dan menindas anggota-anggota ras tersebut, ini adalah sesuatu yang terbentuk seiring dengan lahirnya kapitalisme.

Rasisme seperti yang kita kenal hari ini adalah sebuah fenomena yang relatif baru dalam sejarah umat manusia. Rasisme, sebagai satu doktrin yang menempatkan sebuah ras sebagai kelompok yang inferior, dengan pendirian institusi-institusi ekonomi, sosial, politik dan bahkan budaya untuk secara sistematis mengeksploitasi dan menindas anggota-anggota ras tersebut, ini adalah sesuatu yang terbentuk seiring dengan lahirnya kapitalisme.

Rasisme tidak akan kita temui dalam norma-norma kehidupan masyarakat-masyarakat sebelumnya. Konsepsi ras tidaklah eksis di jaman kuno atau abad pertengahan. Rasisme adalah produk masyarakat kapitalis. Dalam sejarah, pemilik budak atau tuan tanah feodal melihat budak atau hamba mereka sebagai kaum inferior, tetapi ini karena posisi sosial dan kelas mereka, dan bukan karena warna kulit mereka. Misalnya, selama masa Kekaisaran Romawi, orang dijadikan budak bukan karena warna kulit mereka. Siapa saja yang kotanya atau daerahnya ditaklukkan oleh Kekaisaran Romawi, terlepas warna kulit mereka, dijadikan budak.

Ada basis material dan ekonomi yang mendasari terbentuknya ideologi rasisme. Rasisme bukanlah semacam watak alami manusia seperti yang dipercaya banyak orang, yang mengatakan bahwa manusia secara alami rasis karena kita takut dengan orang yang berpenampilan berbeda dengan kita. Dengan mengkaji dokumen-dokumen historis, formasi ideologi rasisme modern dapat ditelusuri ke institusi perbudakan modern di Amerika dan periode awal terbentuknya kapitalisme pada abad ke-16 dan 17.

Perbudakan di Amerika

Kolonisasi benua Amerika memainkan peran penting dalam konsolidasi awal kapitalisme. Kapitalisme yang baru lahir ini terus membutuhkan komoditas untuk dijual dan bahan-bahan mentah untuk produksi dan manufaktur. Benua Amerika yang luas, subur, dan kaya raya menjadi rebutan kekuatan-kekuatan kolonial Inggris, Prancis, Spanyol, dan Portugal, untuk perkebunan (kapas, gula, kopi, teh, dsb.) dan juga pertambangan.

Masalahnya, perkebunan-perkebunan ini butuh tenaga kerja. Populasi penduduk asli Amerika tidaklah memadai. Kebijakan kolonisasi Barat telah menyebabkan depopulasi besar. Christopher Columbus mendarat di Amerika pada 1492, dan dalam waktu kurang dari 100 tahun, sekitar 80-90%, populasi penduduk asli Amerika punah. Perang, pembantaian, epidemi cacar dan campak yang dibawa oleh orang-orang Eropa, serta penghancuran cara hidup tradisional suku-suku asli Amerika, semua ini menyebabkan genosida. Pada 1520 di Meksiko, ada sekitar 22 juta penduduk suku asli, dan pada 1576 hanya tersisa 2 juta. Sekitar 90% penduduk asli di wilayah Meksiko punah. Proses serupa terjadi hampir di seluruh benua Amerika.

Maka dari itu, orang-orang Eropa didatangkan untuk menggarap lahan perkebunan. Sebagian besar dari mereka adalah indentured servant (pelayan kontrak), yakni rakyat pekerja miskin Eropa yang mencari kehidupan lebih baik di Amerika. Mereka menandatangani kontrak untuk datang bekerja selama kurun waktu tertentu untuk menutupi biaya transportasi, dll.

Geografi dan iklim Amerika bagian selatan sangatlah cocok untuk produksi pertanian skala besar, tetapi hanya bila tersedia tenaga kerja yang besar dan murah. Tetapi, dengan berlimpahnya tanah murah di Amerika – yang secara praktis kosong karena genosida terhadap penduduk suku asli – sulit sekali untuk mempertahankan para pekerja setelah mereka menyelesaikan kontrak kerja mereka. Banyak dari mereka datang karena ingin memiliki tanah garapan mereka sendiri, sesuatu yang tidak bisa mereka dapatkan di Eropa. Setelah selesai kontrak, kebanyakan dari pelayan kontrak ini lalu berhenti dan membeli lahan mereka sendiri.

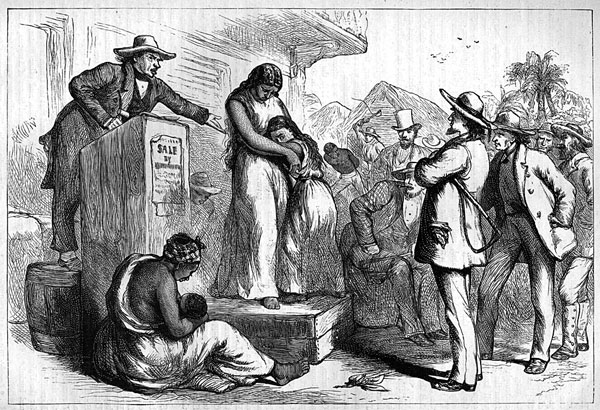

Oleh karena itu, sistem kerja paksa harus didirikan untuk memastikan suplai tenaga kerja besar yang dibutuhkan oleh perkebunan-perkebunan di Amerika, supaya bisa memenuhi permintaan besar produk-produk pertanian dari Eropa. Para pemilik perkebunan lalu menggunakan rute perdagangan budak Atlantik untuk mengimpor budak dari Afrika, yang ongkos lebih murah daripada terus mendatangkan pelayan kontrak baru dan melatih mereka kembali.

Kaum kulit hitam dari Afrika dibawa ke koloni-koloni Inggris di Amerika Utara pertama kali sekitar tahun 1619, awalnya sebagai indentured servant. Pada saat itu, posisi mereka kurang lebih serupa dengan pelayan kontrak lainnya dari Eropa. Institusi perbudakan belumlah resmi didirikan. Tetapi, dengan semakin dibutuhkannya suplai tenaga kerja yang stabil untuk menggarap perkebunan, institusi perbudakan lalu mulai diformalkan. UU perbudakan dicanangkan di Massachusetts pada 1641 dan di Virginia 1661. Warna kulit orang Afrika yang hitam dijadikan tanda budak, tanda bahwa dia bukan orang bebas, untuk memudahkan pemilik budak memburu budak-budak mereka yang melarikan diri. Dengan kulit mereka yang hitam, menjadi mudah untuk memisahkan para budak dari populasi umum.

Ketika kaum borjuasi menumbangkan feodalisme dan menegakkan sistem kapitalisme, mereka mengibarkan tinggi-tinggi panji “Kebebasan, Kesetaraan, dan Persaudaraan”. Semboyan ini sungguh bertentangan dengan sistem perbudakan, sebuah moda produksi dan relasi sosial tua yang sudah tidak lagi berlaku selama ratusan tahun di Eropa. Oleh karenanya, untuk bisa menghidupkan kembali sistem perbudakan, dibutuhkan semacam pembenaran, dan lahirlah ideologi rasisme. Semua manusia bebas dan setara, kecuali kaum kulit hitam (dan kaum kulit berwarna lainnya) yang karena ras dan warna kulit mereka bukanlah manusia penuh, tetapi sub-manusia (sub-human). Mereka inferior, terbelakang, barbar, bodoh, dan maka dari itu harus diperintah oleh orang kulit putih. Dari sini konsep “ras” yang berdasarkan warna kulit – dimana ras putih adalah superior daripada ras kulit berwarna lainnya – diciptakan dan merasuki semua institusi masyarakat.

Relasi Perbudakan dan Kapitalisme

Perbudakan, sebagai sebuah moda produksi, adalah sistem ekonomi yang sangat berbeda dibandingkan dengan kapitalisme. Sistem perbudakan, dimana sang budak adalah properti seseorang, adalah moda produksi yang tidak efisien dibandingkan sistem kerja “bebas” kapitalisme, dimana sang pekerja dapat menjual tenaga kerjanya ke penawar tertinggi. Sekilas, usaha yang menggunakan budak seharusnya sangatlah menguntungkan. Budak tidak perlu dibayar sepeserpun dan bisa dipekerjakan seharian penuh tanpa harus mengindahkan kondisi kerja yang layak. Tetapi pada kenyataannya, secara umum dan dalam jangka panjang, sistem kerja upahan kapitalisme memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi.

Perbudakan, sebagai sebuah moda produksi, adalah sistem ekonomi yang sangat berbeda dibandingkan dengan kapitalisme. Sistem perbudakan, dimana sang budak adalah properti seseorang, adalah moda produksi yang tidak efisien dibandingkan sistem kerja “bebas” kapitalisme, dimana sang pekerja dapat menjual tenaga kerjanya ke penawar tertinggi. Sekilas, usaha yang menggunakan budak seharusnya sangatlah menguntungkan. Budak tidak perlu dibayar sepeserpun dan bisa dipekerjakan seharian penuh tanpa harus mengindahkan kondisi kerja yang layak. Tetapi pada kenyataannya, secara umum dan dalam jangka panjang, sistem kerja upahan kapitalisme memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi.

Kerja upahan yang “bebas” memungkinkan mobilitas tenaga kerja yang fleksibel, dimana pekerja bisa bergerak dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dari satu industri ke industri lain, dari satu kota ke kota lain, sesuai dengan pergerakan pasar serta dinamika kapitalisme yang – seperti kata Karl Marx – “terus menerus merevolusionerkan alat-alat produksi”. Sistem perbudakan jauh lebih kaku dalam hal mobilitas tenaga kerja. Bahkan ketika tidak ada pekerjaan, pemilik budak harus menyediakan pangan, papan, dan sandang untuk para budaknya. Di bawah sistem kerja upahan, ketika permintaan menurun kapitalis dapat memecat pekerja dan dengan demikian mengurangi ongkos upah.

Selain itu budak hanyalah cocok untuk kerja keterampilan rendah. Menyediakan pendidikan tinggi untuk budak berarti memberi mereka kebebasan, dan ini tidak sesuai dengan keseluruhan sistem perbudakan. Sementara, sistem kerja upahan “bebas” memungkinkan pelatihan dan pendidikan untuk para pekerjanya, karena “merevolusionerkan alat-alat produksi” juga berarti meningkatnya kebutuhan akan pekerja dengan keterampilan tinggi. Pekerja yang terampil berarti pekerja yang produktivitasnya tinggi, yang berarti ia menghasilkan lebih banyak nilai lebih bagi kapitalis.

Tidak kalah pentingnya, biaya keamanan untuk menjaga para budak sangatlah tinggi dan terus meningkat. Sejak dimulainya sistem perbudakan di AS, tercatat lebih dari 250 pemberontakan budak. Pemberontakan budak hitam semakin hari menjadi semakin besar dan radikal karena kesengsaraan yang semakin tak tertanggungkan. Misalnya, pemberontakan budak Nat Turner pada 1831 yang sangat mengguncang seluruh AS karena kekerasannya, dimana para budak pemberontak membunuh 57 orang kulit putih pemilik budak, termasuk anak-anak dan perempuan. Sistem perbudakan menggunakan metode penindasan dan pemaksaan secara terbuka dan kejam, yang membutuhkan biaya tinggi. Sementara, kerja upahan menggunakan metode pemaksaan ekonomi yang lebih murah. Seorang buruh sekilas tampak “bebas” untuk menjual tenaga kerjanya pada kapitalis, tetapi sesungguhnya dia tidak bebas. Hanya memiliki kedua tangannya, sementara seluruh alat produksi ada di tangan kapitalis, dia tidak bisa tidak harus menjual dirinya pada kapitalis untuk upah. Dia harus patuh pada relasi buruh-majikan. Dipecat akan berarti kelaparan bagi diri dan keluarganya.

Untuk alasan-alasan di atas inilah kapitalisme dengan kerja-upahan lebih produktif daripada perbudakan. Namun, pada masa awal kolonisasi benua Amerika abad ke-17 dan 18, dengan minimnya suplai tenaga kerja yang stabil – serta permintaan akan kapas yang tinggi dari Eropa – ini membuat ongkos menggunakan budak lebih murah dan memberi profit yang sangat besar bagi usaha perkebunan kapas. Perbudakan memainkan peran penting selama periode “akumulasi kapital primitif”. Nilai lebih yang dihasilkan oleh jutaan budak di benua Amerika tidak hanya memperkaya para pemilik perkebunan Selatan tetapi juga menjadi landasan bagi revolusi industri di Inggris, dan lalu di kemudian hari di Amerika bagian Utara. Seperti yang dijelaskan oleh Marx:

“Perbudakan adalah fondasi industrialisme hari ini, seperti halnya mesin, sistem kredit, dsb. Tanpa perbudakan, tidak akan ada kapas. Tanpa kapas, tidak akan ada industri modern. Perbudakan-lah yang memberi nilai pada koloni-koloni Amerika, dan koloni-koloni inilah yang telah melahirkan perdagangan dunia, dan perdagangan dunia adalah prasyarat bagi industri mesin skala-besar.”

Memasuki abad ke-19, ketika kapitalisme sudah matang, kondisi-kondisi yang awalnya membuat perbudakan sangat menguntungkan sudah tidak lagi berlaku. Dengan imigrasi besar dari Eropa, populasi AS meledak dan menyebar luas dari utara ke selatan, dari timur ke barat. Pada 1640, ketika sistem perbudakan baru dimulai di sana, populasi AS hanyalah sekitar 26.000 jiwa. Pada 1860, setahun sebelum pecahnya Perang Saudara, populasi AS telah meningkat lebih dari 1000 kali lipat, menjadi 31 juta jiwa.

Gerakan Abolisionis dan Perang Saudara

Untuk mempertahankan sistem perbudakan, dibutuhkan hukum yang kejam dan kekerasan yang tidak manusiawi dari para pemilik budak. Namun, setiap aksi selalu menghasilkan reaksi. Para budak hitam yang ditindas dengan kejam, dipukuli, disiksa, dipermalukan, dan diperlakukan seperti binatang, tidak diam saja menerima semua ini. Mereka melawan dengan penuh keberanian.

Untuk mempertahankan sistem perbudakan, dibutuhkan hukum yang kejam dan kekerasan yang tidak manusiawi dari para pemilik budak. Namun, setiap aksi selalu menghasilkan reaksi. Para budak hitam yang ditindas dengan kejam, dipukuli, disiksa, dipermalukan, dan diperlakukan seperti binatang, tidak diam saja menerima semua ini. Mereka melawan dengan penuh keberanian.

Pemberontakan budak sudah terjadi sejak awal didirikannya institusi perbudakan di Amerika, dengan yang pertama kali pada 1663 di Gloucester, Virginia. Lebih dari 250 pemberontakan budak tercatat dalam sejarah.

Pemberontakan yang paling penting, dalam hal pengaruhnya terhadap opini publik di seantero AS, adalah pemberontakan Nat Turner pada Agustus 1831 di Southampton County, Virginia. Nat Turner adalah seorang budak hitam, yang juga adalah pengkhotbah Kristen. Diawali dengan segelintir kawan-kawan sesama budaknya, Turner mengumpulkan lebih dari 50 budak dan membebaskan para budak selama pemberontakan yang berlangsung 48 jam. 57 orang kulit putih pemilik budak, bahkan perempuan dan anak-anak, dibunuh oleh para budak pemberontak sebagai tindakan balas dendam. Pemberontakan ini ditumpas dengan cepat dan kejam. Nat Turner digantung, dan juga 55 budak hitam lainnya yang diduga terlibat. Ini disusul dengan hukum dan represi yang lebih kejam terhadap para budak dan orang-orang yang menentang sistem perbudakan. Tetapi ini bukan berarti menguatnya institusi perbudakan. Sebaliknya, ini adalah permulaan dari berakhirnya institusi perbudakan di Selatan, yang semakin hari fondasinya semakin goyah.

Selain pemberontakan budak, ada juga gerakan politik di Utara dan Selatan untuk menghapus sistem perbudakan, yaitu gerakan Abolisionis. Para aktivis gerakan Abolisionis datang dari berbagai latar belakang dan mendukung penghapusan sistem perbudakan untuk berbagai alasan pula: agama, moral, ekonomi dan politik. Ada yang menuntut penghapusan segera; ada yang menginginkan perubahan gradual. Bahkan ada yang ingin menghapus sistem perbudakan karena ingin mengusir seluruh kaum kulit hitam dari AS, dengan mendorong program relokasi atau pemulangan kembali budak hitam ke Afrika.

Kendati beragam alasan ini, faktor utamanya adalah pertentangan tak terdamaikan antara dua sistem ekonomi yang sepenuhnya berbeda, antara sistem perbudakan dan sistem kapitalisme “bebas”, antara kelas pemilik budak Selatan dan kelas kapitalis industrial Utara. Walaupun awalnya kapitalisme mengandalkan perbudakan untuk “akumulasi kapital primitif”, tetapi seiring dengan matangnya kapitalisme industri maka sistem perbudakan sudah tidak lagi dibutuhkan dan sudah tidak cocok lagi dengannya. Kelas kapitalis industrial Utara ingin mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi dan politik mereka dengan menghancurkan sistem perbudakan di Selatan yang sudah kadaluarsa.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kapitalisme dengan sistem kerja-upahan yang bebas jauh lebih produktif. Ini bahkan sudah mulai diakui sendiri oleh para aktivis Abolisionis di Selatan, yang memahami bahwa perbudakan sudah tidak lagi menguntungkan seperti dulunya, dan limit geografinya sudah mencapai ambang batas. Ekspansi sistem perbudakan sudah tidak lagi memungkinkan. Sistem perbudakan di Selatan telah mencapai limitnya, tetapi tidak ada kelas penguasa yang pernah secara sukarela menerima ajalnya. Untuk menumbangkan sistem yang sudah kadaluarsa ini, diperlukan satu guncangan besar, sebuah revolusi, dan inilah esensi dari Perang Sipil 1861.

Perang Sipil Amerika, pada analisa terakhir, adalah perang kelas, antara kelas kapitalis industrial Utara yang tengah bangkit dan kelas pemilik budak Selatan yang sudah mulai membusuk. Dua bentuk masyarakat dengan relasi sosial dan ekonomi yang berbeda tidak akan bisa eksis bersama untuk selama-lamanya. Pada akhirnya yang satu harus takluk.

Perang besar ini berkecamuk selama 5 tahun dan menelan korban 1 juta jiwa, yakni sekitar 3 persen dari total populasi Amerika. Pada akhirnya, kemenangan Utara adalah satu hal yang tak terelakkan karena moda produksi Utara yang lebih maju. Ekonomi negara bagian New York saja empat kali lebih besar daripada seluruh Selatan. Ini, pada analisa terakhir, yang menentukan hasil perang.

Ada satu faktor lagi yang tak kalah pentingnya, yakni moral dan semangat juang para serdadu Utara – yakin rakyat pekerja Utara – dan kaum kulit hitam yang melihat perang ini sebagai sebuah perang yang sahih untuk membebaskan umat manusia dari rantai perbudakan. Ini berbeda dengan para serdadu Selatan yang berperang untuk membela hak para pemilik perkebunan besar untuk memiliki budak dan mempertahankan kekayaan mereka. Moral dan semangat juang yang kualitasnya jelas berbeda ini menjadi faktor penting. Seperti kata Napoleon, “dalam perang, kekuatan moral dibandingkan kekuatan fisik adalah tiga banding satu”.

Periode Rekonstruksi dan Kekalahannya

Dengan kemenangan Utara, Amerika akhirnya menjadi satu negara-bangsa yang tersatukan. Setelah berakhirnya Perang Saudara, dua tugas besar yang menanti Utara yang menang adalah: 1) bagaimana membantu para budak yang baru bebas ini, yang kini tanpa pekerjaan, tanpa rumah atau tanah, untuk berintegrasi ke dalam masyarakat; 2) bagaimana memastikan agar tidak lagi ada usaha separatisme dari negara-negara bagian Selatan yang kalah. Periode setelah Perang Saudara ini dikenal sebagai periode Rekonstruksi.

Tetapi ada problem besar di sini. Kedua tugas ini saling berseberangan, karena kelas penguasa Selatan – walau telah kehilangan budak hitam mereka – tidak mau menerima kaum kulit hitam sebagai warga yang setara. Mereka menentang kesetaraan ras. Warisan ideologi perbudakan rasisme selama 200 tahun terakhir tidak memungkinkan mereka menerima ini. Untuk itu, Utara membuat banyak konsesi untuk kelas penguasa Selatan. Mereka menghapus institusi perbudakan, tetapi mempertahankan institusi rasisme yang menyertainya, karena kelas kapitalis Utara menemukan bahwa rasisme adalah ideologi yang menguntungkan pula bagi mereka.

Setelah berakhirnya Perang Saudara, ada usaha untuk membantu para eks budak yang baru bebas. Pada 1865, Jendral Utara Willian T. Sherman mengeluarkan dekrit “Special Field Orders 15” yang membagi-bagi tanah yang dicampakkan oleh para pemilik perkebunan untuk para eks budak. Reforma agraria dikenal dengan nama “40 hektar dan seekor keledai” dan merupakan simbol kompensasi dari pemerintahan federal untuk para eks budak, untuk membantu mereka mandiri. Dalam waktu beberapa bulan saja, 10 ribu eks budak memukimi 400 ribu hektar tanah di Georgia dan South Carolina. Tetapi dekrit ini tidak lama kemudian dibatalkan oleh Presiden Johnson sebagai konsesi pada para tuan tanah besar Selatan. Dengan dibatalkannya dekrit ini, awan gelap menggantung di atas masa depan periode Rekonstruksi.

Kaum kulit hitam yang bebas kini punya posisi tawar untuk menjual tenaga kerja mereka pada para pemilik perkebunan. Banyak keluarga kulit hitam menjadi penggarap perkebunan milik tuan tanah, dengan sistem sharecropping (bagi-hasil), dimana penggarap mendapat bagian dari panen yang dihasilkannya. Di atas kertas, sistem bagi-hasil ini tampaknya adil dan memberi kaum kulit hitam kemandirian ekonomi yang lebih besar. Tetapi, alat-alat produksi (tanah, peralatan pertanian, bibit, pupuk, hewan penarik bajak, dsb.) ada di tangan para pemilik perkebunan besar, dan penggarap harus menyewa atau membelinya dengan hutang, yang akan dibayar setelah panen. Dengan bunga tinggi, serta harga produk pertanian yang rentan bergejolak di pasar dunia, banyak petani penggarap yang terjerat oleh hutang secara permanen, dan secara efektif menjadi budak kembali. Bahkan ada yang digadai sebagai pelayan ketika mereka tidak bisa membayar hutang mereka.

Perbudakan memang telah dihapus, tetapi kebutuhan akan pekerja murah untuk perkebunan-perkebunan besar masih ada. Institusi-institusi rasisme diteruskan – dan bahkan disempurnakan di dalam kerangka kapitalisme – untuk memastikan agar kaum kulit hitam dapat menjadi batalion pekerja yang bisa diupah lebih murah dan tunduk menerima kondisi kerja yang buruk. Diskriminasi, prasangka dan segregasi rasial kini diberi bentuk legal yang baru untuk memenuhi kebutuhan produksi kapitalis, tidak hanya di Selatan tetapi juga di Utara. Periode Rekonstruksi berakhir tragis dengan kekecewaan yang pahit bagi kaum kulit hitam. Rasisme menjadi racun yang merasuki semua sendi kehidupan masyarakat Amerika Serikat sampai hari ini. Ideologi rasisme tidak hanya berhenti di perbatasan AS saja, tetapi juga menyebar menjadi pembenaran untuk menjajah bangsa-bangsa kulit berwarna di Asia, Afrika, Timur Tengah dan Amerika Latin.

Gerakan Hak Sipil

Pada pertengahan 1950an, diskriminasi rasial dan opresi terhadap kaum kulit hitam telah menjadi tak tertanggungkan. Terutama setelah banyak kaum kulit hitam mengorbankan nyawa mereka sebagai serdadu dalam Perang Dunia Kedua, tetapi ketika mereka kembali mereka tetap diperlakukan sebagai warga kelas dua. Ini lantas meledak menjadi Gerakan Hak Sipil, yang dilihat banyak orang sebagai “Rekonstruksi Kedua”. Pemberontakan massa ini – yang melibatkan tidak hanya kaum buruh dan muda kulit hitam, tetapi juga sekutu-sekutu kulit putih – mengguncang tatanan yang ada. Dengan aksi-aksi massa yang semakin hari semakin radikal, Gerakan Hak Sipil akhirnya berhasil mengakhiri segregasi dan menghapus banyak UU yang diskriminatif.

Pada pertengahan 1950an, diskriminasi rasial dan opresi terhadap kaum kulit hitam telah menjadi tak tertanggungkan. Terutama setelah banyak kaum kulit hitam mengorbankan nyawa mereka sebagai serdadu dalam Perang Dunia Kedua, tetapi ketika mereka kembali mereka tetap diperlakukan sebagai warga kelas dua. Ini lantas meledak menjadi Gerakan Hak Sipil, yang dilihat banyak orang sebagai “Rekonstruksi Kedua”. Pemberontakan massa ini – yang melibatkan tidak hanya kaum buruh dan muda kulit hitam, tetapi juga sekutu-sekutu kulit putih – mengguncang tatanan yang ada. Dengan aksi-aksi massa yang semakin hari semakin radikal, Gerakan Hak Sipil akhirnya berhasil mengakhiri segregasi dan menghapus banyak UU yang diskriminatif.

Banyak mitos seputar Gerakan Hak Sipil. Salah satunya adalah bahwa ini adalah gerakan yang damai, dengan metode non-violence. Pada kenyataannya, tidak ada yang damai dalam gerakan ini sama sekali. Kaum kulit hitam memenangkan hak-hak mereka lewat bentrokan-bentrokan keras dengan polisi dan kaum rasis. Dengan keberanian dan pengorbanan yang besar, mereka memaksa para penindas mereka untuk bertekuk lutut dan memberikan apa yang menjadi hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

Satu mitos lagi adalah seputar Martin Luther King Jr., pemimpin besar Gerakan Hak Sipil. Dia kini diusung sebagai ikon pemimpin reformis moderat yang sukses, dan oleh karenanya kita diminta untuk meneladaninya. Tetapi walaupun awalnya MLK memulai dengan pendekatan yang pasifis dan reformis, pada tahun-tahun terakhir kehidupannya dia mulai bergerak ke posisi kelas yang radikal. Dia mulai menyadari bahwa kesetaraan politik yang formal tidak akan bisa menghapus ketidaksetaraan ekonomi yang mengakar dalam sistem kapitalisme. Dalam pidatonya pada November 1966, dia mengatakan: “Kita tidak bisa berbicara mengenai menyelesaikan problem ekonomi kaum Negro tanpa berbicara mengenai miliaran dolar. Kita tidak bisa berbicara mengenai mengakhiri daerah-daerah kumuh tanpa mengatakan bahwa kita harus menghapus motif profit … Kita ada dalam posisi yang sulit, karena ini sungguh berarti kita sedang mengatakan bahwa ada yang tidak beres … dengan kapitalisme … Harus ada distribusi kekayaan yang lebih baik dan mungkin Amerika harus melangkah ke sosialisme demokratik.” MLK mulai menarik kesimpulan-kesimpulan yang radikal dan anti-kapitalis, dan untuk alasan inilah dia dibunuh pada April 1968. Saat itu dia tengah di Memphis untuk mendukung gerakan pemogokan buruh pemungut sampah.

Malcolm X juga mulai bergerak ke arah perjuangan kelas, tetapi keduanya dibunuh sebelum mereka bisa mengembangkan gagasan-gagasan mereka sepenuhnya. Gerakan Hak Sipil, bila saja dihubungkan dengan perspektif sosialisme, dapat menjadi gerakan revolusioner yang bisa mengubah secara radikal tatanan yang ada. Inilah mengapa pemimpin-pemimpin radikal seperti mereka harus disingkirkan. Termasuk juga para pemimpin muda Black Panther Party, seperti Fred Hampton. (Baca Pelajaran dari Sejarah dan Perjuangan Black Panther Party).

Pada akhirnya, tidak ada gerakan massa yang bisa terus berkobar selamanya. Pada akhir 1960an, serangkaian reforma yang dikenal dengan nama kebijakan “Aksi Afirmatif” diperkenalkan. Gerakan Hak Sipil mulai menyurut. Elemen-elemen radikalnya disingkirkan secara fisik atau dikooptasi ke dalam Partai Demokratik. Perlahan-lahan, perjuangan kaum kulit hitam diarahkan dari jalanan dan pabrik ke kanal-kanal yang aman: bilik suara, parlemen, pengadilan, dan dewan-dewan direksi.

Hasilnya adalah situasi yang kita hadapi hari ini. Kesetaraan ras secara formal dan legal telah diakui, tetapi dalam praktik nyatanya rasisme masih menindas kaum kulit hitam. Segelintir warga kulit hitam telah sukses dan menjadi bagian dari kelas penguasa, tetapi bagi mayoritas rakyat pekerja situasinya sama buruknya atau bahkan lebih buruk.

Sosialisme sebagai satu-satunya solusi

Pengalaman 50 tahun terakhir telah memberikan pelajaran penting bagi perjuangan pembebasan kaum kulit hitam. Pelajaran ini bisa dirangkum dalam satu kalimat: tidak ada solusi di dalam batas-batas kapitalisme.

Semua solusi di bawah kapitalisme telah diuji: politik identitas, aksi afirmatif, lobi damai, kapitalisme hitam, nasionalisme hitam, memilih lebih banyak politisi kulit hitam, mencoblos Partai Demokrat, bahkan sampai memenangkan Presiden Kulit Hitam. Semua ini adalah jalan buntu. Inilah yang mendorong kaum muda hari ini untuk turun ke jalan. Mereka tengah menemukan kembali tradisi perjuangan massa yang revolusioner.

Rasisme adalah bagian tak terpisahkan dari kapitalisme. Perjuangan untuk menghapus rasisme, bila ingin berhasil, harus mengikutsertakan perjuangan menghapus kapitalisme. Kelas penguasa kapitalis mengandalkan rasisme – dan prasangka-prasangka lainnya – untuk memecah belah kaum tertindas. Ini adalah taktik klasik dari semua kaum penindas, “divide et impera”. Oleh karenanya, perjuangan melawan rasisme bukan hanya sesuatu yang menyangkut rakyat pekerja kulit hitam saja, tetapi terutama rakyat pekerja kulit putih. Rakyat pekerja kulit putih punya kepentingan besar untuk membangun persatuan dengan rakyat pekerja kulit hitam, untuk bahu-membahu melawan rasisme dan menumbangkan kapitalisme yang adalah musuh bersama mereka.

Perjuangan melawan rasisme harus dibangun dengan perspektif mengakhiri kapitalisme dan mendirikan sosialisme. Dengan mengakhiri landasan ekonomi yang melatarbelakangi rasisme – yaitu kapitalisme – maka untuk pertama kalinya kita bisa dengan serius membabat akar rasisme yang telah menancap dalam masyarakat.Di bawah sosialisme, seluruh tuas ekonomi akan menjadi milik kolektif rakyat pekerja, yang dijalankan secara demokratik oleh pekerja sendiri. Ini berbeda dengan kapitalisme dimana perusahaan-perusahaan adalah milik pribadi segelintir pemilik modal. Kapitalis menggaji pekerja kulit hitam – dan kaum perempuan serta kaum minoritas lainnya – dengan upah yang lebih rendah karena ini memberi mereka profit lebih besar. Dengan kepemilikan kolektif yang demokratik atas seluruh ekonomi, rakyat pekerja dapat memutuskan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi semua orang dengan upah layak dan kondisi kerja yang manusiawi, tanpa ada lagi diskriminasi ras, etnik, gender, agama, dsb.

Dengan mengekspropriasi kekayaan kaum kapitalis, masyarakat sosialis akan dapat menggunakan kekayaan yang berlimpah ini untuk menjamin akses gratis dan universal ke pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, transportasi, dan kebutuhan-kebutuhan publik lainnya. Selama manusia hidup dalam kondisi serba kekurangan, maka mereka akan selalu mudah dipecah belah dan terdorong untuk berebut satu sama lain. Namun, bila kita dapat menyediakan semua kebutuhan hidup rakyat, dengan semboyan sosialis “dari setiap orang sesuai dengan kemampuannya, untuk setiap orang sesuai dengan kebutuhannya”, maka kita akan hapus kondisi-kondisi material yang membuat manusia hidup seperti binatang buas yang saling memangsa. Sosialisme akan membuka jalan ke masyarakat baru tanpa kelas, tanpa diskriminasi, dan tanpa penindasan manusia atas manusia.